그래픽 현재호 인턴기자 jhhyun1006@hani.co.kr

도시 경쟁력 패러다임 변화

‘경제력’에서 ‘삶의 질’로

‘경제력’에서 ‘삶의 질’로

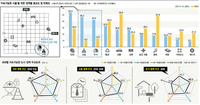

#1 컨설팅업체 에이티(AT)커니가 지난 5월 발표한 글로벌도시지수(GCI) 순위에서 서울은 11위를 차지했다. 지난해보다 한 단계 상승했다. 이 지수는 세계 125개 도시를 대상으로 비즈니스 활동과 인적 자본, 정보 교환, 문화 경험, 정치 참여 등 5개 부문 26개 지표를 기준으로 경쟁력을 평가한 것이다. 전체 순위는 뉴욕이 1위, 런던이 2위에 올랐고 파리와 도쿄, 홍콩, 로스앤젤레스, 싱가포르 등의 차례였다. 서울은 지난해 10월 일본 모리메모리얼재단(MMF)이 세계 주요 도시 40곳을 대상으로 평가한 글로벌파워시티지수(GPCI)에서도 6위에 올랐다.

#2 컨설팅업체 머서(Mercer)가 지난 3월 발표한 삶의 질 순위에서 서울은 72위를 나타냈다. 머서는 세계 440개 도시의 범죄율, 정치적 안정성, 언론 자유 및 검열, 여가, 기후 등 39개 지표를 기준으로 삶의 질 지수를 평가해 230개 도시의 순위를 매긴다. 이 조사는 다국적 기업들이 직원을 외국에 파견할 때 해당 지역의 생활 수준과 삶의 질을 고려해 급여·수당 등을 정하는 근거로 활용된다. 삶의 질이 가장 높은 도시는 오스트리아의 빈이었고, 이어 취리히, 오클랜드, 뮌헨, 밴쿠버 순서였다. 아시아에선 싱가포르(26위)와 도쿄(44위), 홍콩(70위) 등이 서울보다 높았다.

도시 경쟁력 6위 vs 삶의 질 72위. 대한민국 수도 서울의 현주소다. 글로벌 컨설팅업체들이 발표하는 ‘도시 경쟁력’ 지수는, 한 도시가 보유하고 있는 인적·물적 자산을 위주로 평가한다. 평가 기관 자체가 다국적 기업에 종사하는 곳들로, 사실상 ‘기업 활동에 얼마나 좋은 여건을 갖추고 있는가’에 초점을 두기 때문이다. 이 기준으로 보면, 서울은 인구 1000만명 이상의 ‘메가시티’ 중 상위권에 속한다.

반면 ‘사람들이 살기에 얼마나 좋은 여건을 갖추고 있는가’, 즉 삶의 질 지수로 보면 순위는 뚝 떨어진다. 머서의 평가에서 서울은 2008년 89위에서 2012년 75위, 올해는 72위에 올랐다. ‘이코노미스트 인텔리전스 유닛’(EIU)이 평가하는 ‘세계에서 살기 좋은 도시’ 순위에서도 10년째 50·60위권에 머물고 있다. 비슷한 인구수와 경제 규모의 다른 도시에 견줘 한참 낮은 수준이다. 구체적인 지표를 보면, 교육과 인프라, 대중교통 등의 평가 항목에서 높은 점수를 받는 반면, 사회 안전과 환경, 여가와 휴식 등에서 점수가 낮다. 전문가들은 “우리 사회의 불균형과 양극화 문제가 도시의 성장 과정에 그대로 투영돼 나타나고 있는 것”이라고 말한다.

삶의 질과 경쟁력 사이의 이런 간극은 비단 서울만의 문제는 아니다. 정도의 차이는 있지만 세계 메가시티들이 공통적으로 안고 있는 숙제다. 경쟁력 평가에선 10위권에 드는 메가시티들도 삶의 질 평가에선 대부분 두자릿수로 순위가 한참 밀린다. 반면 삶의 질 순위 상위권은 북유럽과 캐나다, 오스트레일리아의 ‘작은 도시’들이 늘 독차지한다.

세계에서 도시화의 진행 속도는 급격히 빨라지고 있다. 현재 세계 인구의 절반이 도시에 살고 있는데, 35년 뒤인 2050년에는 전체 인구의 70%가 도시에 살게 된다. 현재 도시는 지구 표면의 1%를 차지하지만 세계 에너지의 75%를 사용하고 온실가스의 80%를 배출한다. 최대 인구를 가진 중국의 도시화율(전체인구 대비 도시인구 비율)은 여전히 35%(2011년 기준)에 불과하다. 중국의 도시화가 정점을 향해 점점 더 속도를 내면, 환경과 주거, 인권과 빈곤 등 지금보다 훨씬 더 많은 부작용을 뿜어낼 것이다. 변미리 서울연구원 미래연구센터장은 “세계 도시들의 경쟁력을 평가하는 패러다임이 양적인 경제 지표에서 삶의 질 등 지속가능성으로 변하고 있다”며 “진정한 도시의 발전과 경쟁력이 무엇을 의미하는지 되돌아봐야 한다”고 지적한다.

우리나라 도시화율은 91%로 세계 최고 수준이다. 열 중 아홉은 도시에 살고 있다는 얘기다. 2005년 이후 10년째 정체 상태인데, 사실상 정점을 지나 ‘도시 쇠퇴’ 현상이 나타나고 있다. 산업이 이탈하고 인구가 줄면서 주거 환경과 삶의 질이 떨어지는 도시들이 많아지고 있는 것이다. 국토연구원의 자료를 보면, 전국 144개 시·군·구 중에서 이런 쇠퇴 징후가 진행중인 지역은 96곳(67%)에 이른다. 중심지인 서울과 수도권, 배후지인 지방 사이의 격차가 갈수록 벌어지면서 비롯된 현상이다. 도시간 경쟁은 국경을 넘어선 지 오래다. 아시아 허브 공항을 둘러싸고 지금도 한·중·일이 치열한 경쟁을 벌이는 게 단적인 예다. 메가시티는 그 속성상 시간이 지날수록 더 많은 주변 자원을 빨아들이고, 배후지인 중소 도시들은 점점 더 자생력을 잃게 된다. 지난 4월 전세계 지방정부간 모임인 자치단체국제환경협의회(ICLEI) 세계총회 주제는, 자원을 효율적으로 이용하는 도시, 생물 다양성을 추구하는 도시, 저탄소 도시, 회복력이 있는 도시, 녹색 기반의 도시, 공동체가 살아 있는 도시 등이었다. ‘지속가능한 도시’가 풀어야 할 숙제다. 김회승 한겨레경제연구소 연구위원 honesty@hani.co.kr

관련기사

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)