지난 여름 정부는 ‘저출산’ 문제로 비상이 걸렸다. 올해 상반기 합계출산율이 ‘역대 최저치’로 추산된다는 내부 분석이 나온 탓이다. 실제 올해 상반기 출생아 수는 21만5천명으로, 통계청 월별 출생통계가 나온 2000년 이후 가장 적었다. 이런 추세라면 연간 출생아 수는 사상 최저 출산율(1.08명)을 기록한 2005년(43만5천명)보다도 추락할 수 있다. 정부가 ‘저출산·고령사회 3차 기본계획(2016~2020년)’을 내놓은지 1년도 지나지 않아 지난 8월25일 고소득 부부에게도 난임시술비를 지원하는 ‘저출산 보완대책’을 부랴부랴 발표한 데는 이런 배경이 있었다.

정부가 10여년 동안 ‘출산율 반등’에 매달려왔지만 사실 우리나라의 인구구조는 현상 유지도 쉽지 않은 상태다. 저출산 사회로 접어든 1980년대는 물론 1990년대까지 가족계획을 추진하던 근시안적 인구정책의 여파다. 당장 출산율이 회복된다고 하더라도, 인구구조가 바뀌는 건 통상 20~30년 뒤다. 저출산·고령사회에 적응하기 위한 채비를 동시에 갖춰나가야 한다는 지적이 나오는 이유다.

■ 만성적 저출산 어느 정도길래

이미 우리나라는 ‘만성적 저출산국’이다. 출산율은 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 꼴찌(2014년 기준)다. 한국(1.21명)은 회원국 평균치(1.68명)를 한참 밑돈다. 이삼식 보건사회연구원 저출산·고령화대책기획단장은 “우리나라 출산율 추이의 주된 특징은 단기간에 고출산에서 저출산으로 이행한 이후, 초저출산 현상이 장기화되고 있는 것”이라고 설명한다. 또 우리는 2001년 출산율이 1.3명 아래인 ‘초저출산 사회’로 진입한 이후로, 이를 한번도 벗어나지 못했다. 오이시디 회원국 중 초저출산 현상을 경험한 10여개국 가운데 여기서 한번도 탈출하지 못한 나라는 한국이 유일하다.

흔히 저출산을 얘기할 때 ‘출산율’을 따지지만 사실 더 중요한 것은 ‘출생아 수’다. 2차 베이비부머 세대인 1970년생은 출생 당시 100만7천명이었지만, 2015년생은 43만8천명으로 반토막이 났다. 즉 설령 예전과 같은 비율로 사람들이 결혼을 하고 여성이 애를 낳더라도, 태어나는 아이들 숫자가 반이 된다는 의미다. 조영태 서울대 보건대학원 교수는 “분모(가임기여성의 수)가 줄어드는 경우, 출생아 수가 같더라도 출산율이 높게 보일 수 있다. 실제 인구에 영향을 미치는 것은 출생아 수인데, 그동안 정책 목표가 출산율 위주로 맞춰진 측면이 있다”며 “현재 추세라면 2018년부터 출생아 수가 30만명대로 추락할 것으로 추산된다”고 말했다.

여기에 아이를 낳을 수 있는 ‘젊은 여성’의 감소 추이는 앞으로 더 가팔라진다. <한겨레>가 통계청 인구조사 결과를 연령대별로 분석한 결과(내국인 기준), 출산 가능성이 높은 연령대인 25~39살 여성의 수는 1995년 617만4천명에서 지난해 505만8천명으로, 지난 20년 동안 111만6천명이 줄었다. 이 연령대의 여성들은 과거 정부가 출산억제대책으로 ‘가족계획 사업’을 강도 높게 벌이던 시절에 태어났다. 성비에서도 ‘남초’ 현상이 심화돼, 여성이 귀한 연령대다.

■ 30년 전 예약된 미래

현재 33살인 1983년생이 태어나던 해에 우리나라는 이미 출산율이 인구대체가능 수준인 2.1명 아래로 떨어져 ‘저출산 사회’로 진입했다. 하지만 제5차 경제개발 5개년 계획이 종료되는 1986년까지 출산율을 2.1명으로 떨어뜨린다는 목표를 잡았던 정부는 1980년에 출산율이 여전히 2.8명으로 높다면서, 더 강력한 출산억제 대책을 폈다. 출산율은 계속 떨어지는 와중인데도 정부는 ‘한 자녀만 갖기’를 강권하는 아이러니한 상황이 벌어진 것이다. 이후 인구증가를 억제하는 정책은 1996년에야 공식 종료됐고, 정부의 저출산 대책에 시동이 걸린 것은 2005년부터다. 즉 오늘의 인구구조는 이미 20~30년 전에 ‘예약된 미래’였던 것이다.

우리나라는 현재 인구학자 볼프강 루츠가 ‘저출산의 덫’ 가설로 제시한 3가지 요인, 즉 가임기 여성의 감소, 청년층의 이상 자녀 수 감소 및 미래 기대소득의 감소 등의 조건을 모두 충족한다. 정부는 2015~2020년 가임기 여성의 결혼율과 출산율이 각각 10%씩 높아지는 것을 가정해, 2020년 출산율을 1.5명으로 끌어올리고 2040년에는 인구 대체 수준인 2.1명으로 회복시킨다는 장밋빛 시나리오를 갖고 있다. ‘헬조선’ 같은 이야기가 나오는 사회에서, 이런 목표가 현실화되기는 불투명해 보인다. 또 목표가 실현되더라도 당장 인구구조가 바뀌는 건 아니다. 출산율 관리의 효과는 25~30년 뒤에 나타나기 때문이다.

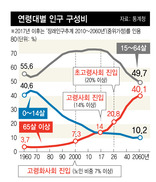

내년부터 본격화할 인구구조 역전 시대에 대비해야 하는 이유도 여기에 있다. 우리나라는 내년 전체 인구의 14%가 노인인 고령사회로 접어들게 되고, 인구 5명 중 1명이 노인이 되는 초고령사회도 2026년(통계청 ‘장래인구추계 2010~2060년’ 중위가정 기준)으로 예약돼 있다. 올해 태어난 아이들이 44살이 되는 2060년에는 생산가능인구(15~64살) 100명당 부양인구(노인 및 어린이)가 101명으로 늘어나, 부양자보다 피부양자가 더 많아지는 시대가 온다. 백선희 서울신학대 교수(사회복지학)는 “우리나라는 만성적 저출산 국가로, 저출산 대응에 어느 정도 성공하더라도 출산율이 크게 오르지 않을 것으로 보인다. 사회구조를 저출산 사회에 적합하게 재편해 나가야 한다”며 “노인부양부담 감소와 생산인구 증가를 위한 전략이 필요하다”고 말했다.

황보연 기자

whynot@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)