민주노총 울산지역본부와 이랜드일반노조 소속 조합원들이 8일 오전 경남 울산시 북구 상안동 홈에버 울산점 1층 매장을 점거한 채 농성을 하고 있다. 울산/연합뉴스

이랜드 사태 뭘 말하나

‘0개월 계약’등 치밀한 준비 법 빈틈 파고들어

외주화·분리직군 등 ‘제2 차별’ 부작용 전면에

노동부 ‘편법 엄정조사’ 엄포도 기업선 ‘콧방귀’ 노동현장에서 차별 시정과 정규직 전환이라는 입법 취지는 사라지고, 해고나 외주 업체로의 전직 강요 등 부작용이 전면화하고 있다. 특히 일선 기업들은 단기적 경영 효율을 앞세우며 법의 허점을 파고 드는 데 반해, 정부는 이를 차단하거나 통제하지 못하고 있다.

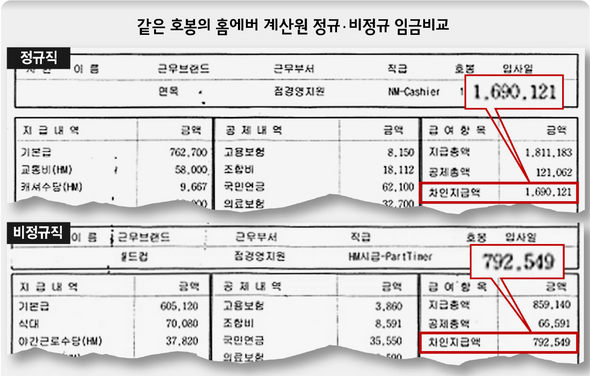

악용되는 비정규직법=홈에버 등을 운영하는 이랜드그룹의 대응은 비정규직법의 허점을 파고들어 ‘입법 취지’를 훼손한 대표적 사례다. 법 시행을 계기로 계약 해지와 용역 전환, 분리직군 고용 등이 입체적으로 벌어졌기 때문이다. 이랜드그룹 계열 할인매장인 홈에버에서 계산업무 등을 맡아 온 계약직 사원은 3천명이다. 최근 노조가 공개한 정규직과 비정규직 사원의 급여 명세표(동일 호봉 기준)를 보면, 정규직의 한 달 급여가 169만원인데 비정규직은 79만원에 지나지 않는다. 비정규직법은 이런 차별적 처우를 바로잡고 지난 1일 이후에 계약을 맺은 비정규직 사원에 대해선 2년 넘게 고용하면 의무적으로 정규직으로 바꾸도록 하고 있다. 하지만 홈에버에선 결국 차별을 바로잡기보다는 아예 비정규직을 해고하거나 외주업체로 업무를 넘길 것이라는 우려가 현실화됐다. 이남신 이랜드일반노조 수석부위원장은 “회사 쪽은 합법적 계약 해지라고 말하지만, 상시적 필요 업무인데다 그동안 근로계약이 계속 갱신돼 왔기 때문에 일방적 해고나 다름없다”고 말했다. 또 2년 이상 된 계산원 가운데 521명에 대해선 고용을 보장했으나, 상여금 등에서 기존 정규직과 차이를 두는 직군으로 분리해 반발을 샀다. 이에 앞서 뉴코아는 비정규직 계산원들에게 회사 쪽이 언제든 해고할 수 있는 이른바 ‘0개월 계약’(<한겨레> 5월2일치 1면)을 강요하는 등 치밀한 사전 조처까지 취했다. 이달부터 차별 시정이 적용되는 300인 이상 고용 대기업에서도 유사 사례가 잇따르고 있다. 서울 잠실 롯데호텔에선 용역회사로의 전적 동의서를 쓰지 않은 비정규직 사원들을 지난 2일 대기발령한 뒤, 지하 교육실에서 하루종일 책을 읽고 독후감을 써내도록 해 노조의 반발을 샀다. 또 두산건설도 지난 5월 계약기간이 끝난 고객서비스팀 비정규직 사원 20명에게 계약해지를 통보해 당사자들이 두산그룹 본사 앞에서 릴레이 1인시위를 벌이고 있다. 정부, 속수무책=더 심각한 문제는 기업의 이런 처사에 대해 정부가 취할 수 있는 마땅한 조처가 없다는 데 있다. 이상수 노동부 장관은 지난 5일 서울 여의도 전경련회관에서 열린 전경련 기업경영협의회 등과의 간담회에서 “외주나 도급은 바람직하지 않다”며 “편법 또는 탈법 여부를 면밀히 조사해서 조처할 것”이라고 말했다. 하지만 기업들은 ‘개별 기업이 처한 경영환경에 따라 현실적인 방안을 찾을 수밖에 없다’고 맞서고 있다.

이랜드 사태에서도 노동부는 지난 6일 노사 교섭이 처음 열리도록 하는 등 중재에 나섰지만, 평행선을 달리는 노사를 지켜보기만 했다. 노동계와 경영계가 뚜렷한 시각 차이를 보이고 있는 이랜드 사태가 ‘노사 대리전’의 양상을 띠게 된 것도 이런 맥락에서다. 은수미 한국노동연구원 연구위원은 “대기업이 상시적 업무에 대한 외주화를 추진하게 되면 고용부담을 중소기업에 떠넘기는 결과를 초래하며, 이런 부담은 결국 사회가 떠안을 수밖에 없게 된다”고 지적했다. 황보연 기자 whynot@hani.co.kr

외주화·분리직군 등 ‘제2 차별’ 부작용 전면에

노동부 ‘편법 엄정조사’ 엄포도 기업선 ‘콧방귀’ 노동현장에서 차별 시정과 정규직 전환이라는 입법 취지는 사라지고, 해고나 외주 업체로의 전직 강요 등 부작용이 전면화하고 있다. 특히 일선 기업들은 단기적 경영 효율을 앞세우며 법의 허점을 파고 드는 데 반해, 정부는 이를 차단하거나 통제하지 못하고 있다.

같은 호봉의 홈에버 계산원 정규·비정규직 임금비교

악용되는 비정규직법=홈에버 등을 운영하는 이랜드그룹의 대응은 비정규직법의 허점을 파고들어 ‘입법 취지’를 훼손한 대표적 사례다. 법 시행을 계기로 계약 해지와 용역 전환, 분리직군 고용 등이 입체적으로 벌어졌기 때문이다. 이랜드그룹 계열 할인매장인 홈에버에서 계산업무 등을 맡아 온 계약직 사원은 3천명이다. 최근 노조가 공개한 정규직과 비정규직 사원의 급여 명세표(동일 호봉 기준)를 보면, 정규직의 한 달 급여가 169만원인데 비정규직은 79만원에 지나지 않는다. 비정규직법은 이런 차별적 처우를 바로잡고 지난 1일 이후에 계약을 맺은 비정규직 사원에 대해선 2년 넘게 고용하면 의무적으로 정규직으로 바꾸도록 하고 있다. 하지만 홈에버에선 결국 차별을 바로잡기보다는 아예 비정규직을 해고하거나 외주업체로 업무를 넘길 것이라는 우려가 현실화됐다. 이남신 이랜드일반노조 수석부위원장은 “회사 쪽은 합법적 계약 해지라고 말하지만, 상시적 필요 업무인데다 그동안 근로계약이 계속 갱신돼 왔기 때문에 일방적 해고나 다름없다”고 말했다. 또 2년 이상 된 계산원 가운데 521명에 대해선 고용을 보장했으나, 상여금 등에서 기존 정규직과 차이를 두는 직군으로 분리해 반발을 샀다. 이에 앞서 뉴코아는 비정규직 계산원들에게 회사 쪽이 언제든 해고할 수 있는 이른바 ‘0개월 계약’(<한겨레> 5월2일치 1면)을 강요하는 등 치밀한 사전 조처까지 취했다. 이달부터 차별 시정이 적용되는 300인 이상 고용 대기업에서도 유사 사례가 잇따르고 있다. 서울 잠실 롯데호텔에선 용역회사로의 전적 동의서를 쓰지 않은 비정규직 사원들을 지난 2일 대기발령한 뒤, 지하 교육실에서 하루종일 책을 읽고 독후감을 써내도록 해 노조의 반발을 샀다. 또 두산건설도 지난 5월 계약기간이 끝난 고객서비스팀 비정규직 사원 20명에게 계약해지를 통보해 당사자들이 두산그룹 본사 앞에서 릴레이 1인시위를 벌이고 있다. 정부, 속수무책=더 심각한 문제는 기업의 이런 처사에 대해 정부가 취할 수 있는 마땅한 조처가 없다는 데 있다. 이상수 노동부 장관은 지난 5일 서울 여의도 전경련회관에서 열린 전경련 기업경영협의회 등과의 간담회에서 “외주나 도급은 바람직하지 않다”며 “편법 또는 탈법 여부를 면밀히 조사해서 조처할 것”이라고 말했다. 하지만 기업들은 ‘개별 기업이 처한 경영환경에 따라 현실적인 방안을 찾을 수밖에 없다’고 맞서고 있다.

이랜드 사태에서도 노동부는 지난 6일 노사 교섭이 처음 열리도록 하는 등 중재에 나섰지만, 평행선을 달리는 노사를 지켜보기만 했다. 노동계와 경영계가 뚜렷한 시각 차이를 보이고 있는 이랜드 사태가 ‘노사 대리전’의 양상을 띠게 된 것도 이런 맥락에서다. 은수미 한국노동연구원 연구위원은 “대기업이 상시적 업무에 대한 외주화를 추진하게 되면 고용부담을 중소기업에 떠넘기는 결과를 초래하며, 이런 부담은 결국 사회가 떠안을 수밖에 없게 된다”고 지적했다. 황보연 기자 whynot@hani.co.kr

관련기사

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[단독] ‘체포 시도’ 여인형 메모에 ‘디올백 최재영’ 있었다 [단독] ‘체포 시도’ 여인형 메모에 ‘디올백 최재영’ 있었다](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2024/0603/6517174085880818.webp)

![[단독] 대답하라고 ‘악쓴’ 윤석열…“총 쏴서라도 끌어낼 수 있나? 어? 어?” [단독] 대답하라고 ‘악쓴’ 윤석열…“총 쏴서라도 끌어낼 수 있나? 어? 어?”](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2025/0205/17387323600959_20250205501763.webp)