대학교 1학년 때 학생수첩에 끼어 있던 프로야구 입장권.

그날의 공기는 아주 차가웠다. 날이 추워서 그랬는지 붕어빵이 더 먹고 싶었다. 길거리 붕어빵 가게에서 주문하고 기다리면서 가게 안 작은 텔레비전을 봤다. 포스트시즌 경기가 한창이었다. 발이 시려 동동거리면서 뚫어지라 텔레비전을 봤다. 너무 몰입했는지 붕어빵이 다 되었는데도 그 자리에 계속 멀뚱히 혼자 서 있었다. 그리고, ‘그 장면’이 나왔다.

정규리그 2위 엘지(LG) 트윈스와 3위 롯데 자이언츠의 플레이오프. 7전4선승제에서 양 팀은 1승1패를 나눠갖고 3차전을 치렀다. 7회초 엘지는 김재현의 홈런 등을 앞세워 6-3으로 앞서갔다. 하지만 7회말 1사 만루 롯데의 공격. 마해영(롯데)이 친 평범한 3루쪽 땅볼 타구를 잡은 송구홍(LG)이 무리하게 홈 송구를 하다가 그만 주자 김민재의 등을 맞춰버렸다. 순간 나의 입에서는 “아이고~”라는 말이 툭 튀어나왔다. 엘지는 결국 송구홍의 결정적 실책으로 3차전을 내줬고 6차전까지 가는 접전 끝에 한국시리즈 진출이 좌절됐다. ‘3차전을 이겼더라면…’ 하는 아쉬움이 짙게 남았다.

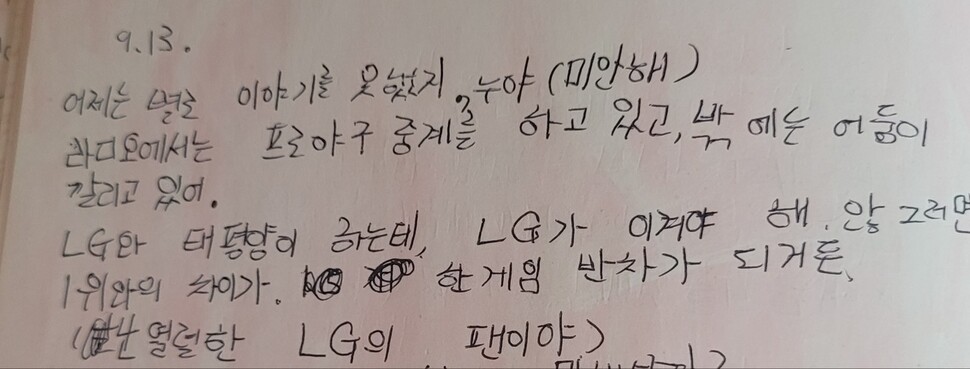

1990년 9월13일의 일기 내용 갈무리. 당시 MBC 청룡을 인수해 재창단한 LG 트윈스는 파란을 일으키면서 한국시리즈 우승을 했다.

1995년, 27년 전 늦가을의 기억이다. 김이 모락모락 나는 붕어빵과 안테나 달린 구식 텔레비전, 그리고 송구홍의 실책 장면은 아직도 머릿속에 선명하게 저장돼 있다. 어쩌면 평범했을 그날의 기억이 야구 장면으로 특별해졌는지도 모른다.

돌이켜보면, 야구의 기억에는 그때 그 시절이 담겨 있다. 초등학교 일기장에서부터 대학교 학생수첩 때까지 야구와 관련된 일상이 빼곡하게 적혀 있다. 라디오 야구 중계를 들으며 숙제를 하거나 야간 자율학습 때 몰래 이어폰을 끼고 한국시리즈 중계를 들었던 자잘한 기억들이 그때의 나와 함께 살아 숨 쉰다. 잠실야구장 외야에 혼자 앉아 마시던 캔맥주의 시원함은 아직도 나의 목을 간질거린다.

나는 지금 27년 전 텔레비전 속 현장으로 들어와 있다. 눈으로만 보던 야구장 잔디를 밟고 더그아웃을 거닐며, 선수들과 직접 얘기를 나눈다. 지금은 해체된 현대 유니콘스와 삼성 라이온즈의 한국시리즈 진흙탕 혈투 때는 잠실야구장에 있었고, 김성근 감독의 갑작스러운 사임 이후 그라운드가 불 타던 인천야구장에도 있었다. 첫 야구인 출신 총재(허구연) 취임식(29일)도 바로 눈앞에서 지켜봤다.

가끔은 단순 야구팬이었던 시절이 그립기도 하다. 9회 말 역전 경기에 머릿속이 하얘지기 보다는 누구라도 얼싸안고 환호성을 지를 수 있는. (스포츠 기자들은 막판 역전 경기를 제일 싫어한다. 기사를 다시 써야 하기 때문.) 어쩌면 야구팬이었던 시절이 아니라 그때의 내가 그리운 것인지도 모르겠다. 그때는 청춘이었으니까. 아니, 청춘이었다고 믿으니까. 과거 일기장 속 나의 야구는 이제 하나의 기사가 되고 있다. 그래서 나의 과거를 품고 있는 야구는 나의 현재이기도 하다. 아마 나의 미래도 될 것이다. 야구라서, 야구이기 때문에 그렇다.

김양희 〈한겨레〉 스포츠 팀장

whizzer4@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[이준희의 여기 ‘VAR’] 편집국에 날아온 ‘야구 러브레터’ [이준희의 여기 ‘VAR’] 편집국에 날아온 ‘야구 러브레터’](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2022/0330/53_16485989438824_20220329503616.jpg)

![꺾였다 돌아온 내 야구 인생처럼…예측불허, 그게 야구의 맛 [나와 너의 야구 이야기 30] 꺾였다 돌아온 내 야구 인생처럼…예측불허, 그게 야구의 맛 [나와 너의 야구 이야기 30]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2022/1019/53_16661453521135_20221018503773.jpg)