코로나 이후 경기부양의 향방에 따라 온실가스 배출은 크게 줄 수도, 대폭 늘어날 수도 있는 것으로 분석됐다. 게티이미지뱅크 제공

올해는 코로나19 대유행으로 온실가스 배출이 줄었지만 향후 경기부양책의 향방에 따라 대유행이 없었을 때보다 온실가스가 외려 더 늘 수 있다는 분석이 나왔다. 이 때문에 경기부양을 위한 자금 투자는 항공산업 같은 고탄소 부문이 아닌, 재생에너지 같은 저탄소 대체부문에 집중돼야 한다고 지적됐다.

네덜란드 흐로닝언대 연구팀은 여러 경기 회복 경로들이 온실가스 배출과 기술변화에 끼칠 영향을 정량화한 논문(DOI : 10.1038/s41558-020-00977-5)을 <네이처 기후변화> 22일(현지시각)치에 게재했다.

논문 제1저자인 율리 샌 흐로닝언대 에너지환경사회통합연구소 연구교원은 “코로나19로 인한 세계 경기침체가 온실가스 배출에 끼친 영향은 매우 커서 향후 몇 년 동안 지속할 것”이라며 “올해 감소만으로도 온실가스 농도를 2006~2007년 수준으로 되돌려놓았다”고 말했다. 연구팀은 2020년부터 2024년까지 5년 동안 산업부문에서 배출되는 이산화탄소는 코로나19 대유행이 일어나지 않았다면 발생했을 배출량보다 57억t(이산화탄소톤, 3.9%)에서 83억t(5.6%)이 줄 것으로 추산했다. 샌은 “이 정도 감소 폭이면 파리기후협정이 설정한 목표를 달성할 수 있다”고 했다. 하지만 세계 각국은 코로나19로 침체한 경기를 부흥시키기 위해 여러 경기부양책을 내놓고 있는데, 이것이 향후 온실가스 배출에 영향을 미칠 것이라고 연구팀은 밝혔다.

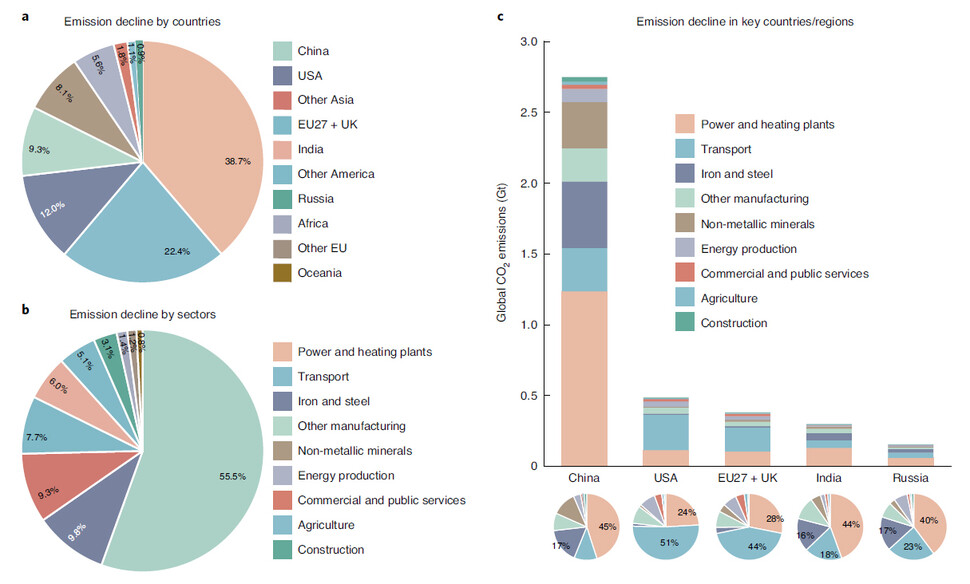

‘TS1S2 시나리오’에 따른 2020년 온실가스 배출 감소. TS1S2 시나리오에서 T는 봉쇄기간의 길이로, 미국 하버드의대 연구팀이 <사이언스> 논문에 사용한 시나리오를 적용한 것이고, S1은 첫 번째 봉쇄 시기의 강도로, 구글의 이동추이 분석 데이터를 적용한 것이다. S2는 미래 봉쇄 시기의 강도(점진적으로 강도가 줄어듦)이다. a는 국가별, b는 부문별, c는 5개 주요국(지역)의 부문별 온실가스 배출 감소. ‘네이처 기후변화’ 제공

네덜란드 연구팀은 영국·중국 연구팀과 함께 최신 ‘전 지구 다지역투입산출모형’이라는 경제 모델을 사용해 코로나19 봉쇄로 인한 직간접 영향뿐 아니라 여러 경로의 경기부양책 영향을 분석했다. 세계 경제의 90% 이상을 차지하고 있는 41개 국가를 대상으로, 공급망을 통한 세계 경제 상호 의존성을 분석했다. 상호 의존성이란 한 국가의 경제 활동을 봉쇄하면 봉쇄 정책 없이도 다른 국가의 배출량이 감소한다는 것을 의미한다. 가령 공급망은 2020년 발전부문에서 이산화탄소 배출을 90.1% 감소시킨 반면 수송부문에서는 감소 폭이 13.6%에 불과했다.

분석 작업은 경기부양 투자의 건설, 제조, 서비스, 보건, 가정 등 다섯개 부문별 할당과 정책 목표에 따라 진행됐다. 경로별로 이산화탄소 배출량은 매우 다양했으며, 연구팀은 시나리오별로 온실가스 배출량을 정량화했다.

논문 교신저자인 클라우스 후버세크 흐로닝언대 교수는 “모델들은 구조적 변화가 없다면 브이(V)자 형태의 회복이 될 것으로 예측했다”며 “이 경우 온실가스 배출은 위기 이전 수준으로 빠르게 회복하거나 어쩌면 이를 뛰어넘어 상회할 수 있다”고 했다. 연구팀이 설정한 여러 시나리오는 다양한 경로가 펼쳐질 수 있음을 보여줬다. 온실가스 배출량은 66억t(4.7%) 감소할 수도 있고, 232억t(16.4%) 늘어날 수도 있다. 후버세크 교수는 “잘못된 길로 향할 여지가 적지 않다”며 “경기부양은 혁신을 목표로 해야 하며 에너지 전환을 촉진하고 가정들이 재생에너지 수용에 투자하도록 도와야 한다”고 지적했다. 항공산업 같은 고탄소 부문을 구제하는 데 자금을 낭비해서는 안 되며 대중수송과 철도를 개선하는 데 투자해야 한다는 것이다.

하지만 넘어야 할 장벽이 있다. 정부는 경기부양을 위해 막대한 빚을 내야 한다. 국가 채무의 증가는 향후 수십 년 동안 추가 투자 여력을 줄일 것이다. 후버세크 교수는 “지금 저탄소 대체부문에 투자하지 않으면 오랫동안 그럴 기회가 없을 것”이라며 “(기회를 잃으면) 온실가스 배출이 대유행 이전에 예측한 것 이상으로 증가할 수 있다”고 말했다.

이근영 기자

kylee@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)