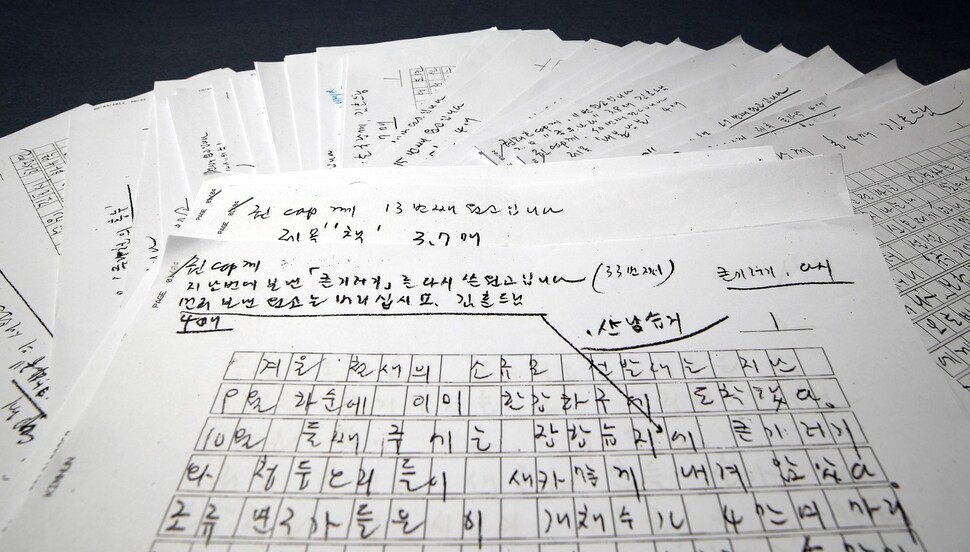

김훈 작가가 원고지에 써서 팩스로 보낸 ‘거리의 칼럼’. 김봉규 기자 bong9@hani.co.kr

‘필자의 요청으로 ‘거리의 칼럼’은 오늘로 끝마칩니다.’

지난 23일치 <한겨레> 2면 ‘김훈 거리의 칼럼’ 끝에 달린 글귀입니다. ‘거리의 칼럼’이 시작되고 끝맺은 과정을 설명드립니다.

많은 분들이 아시는 것처럼, 김훈 선배(제가 부르는 호칭을 그대로 쓰겠습니다)는 2002년 기동취재팀(사건팀) 기자로 <한겨레>에서 1년을 지냈습니다. 55살 때였습니다. 당시 저는 기동취재팀장이었고, 김 선배는 종로경찰서 출입기자였습니다. 그때 3.5매 분량의 ‘거리의 칼럼’이 사회면에 실렸습니다. ‘밥에 대한 단상’ ‘명동성당과 조계사’ 등 모두 30편입니다.

<한겨레>를 떠난 뒤로도 김 선배를 종종 만났고, 김 선배는 세월호, 노동재해 등과 관련해 <한겨레>에 글도 보내왔습니다.(

2018년 4월16일 ‘분향소 떠나는 아이들, 이 비극은 영결되는가’, 2019년 5월14일 ‘아, 목숨이 낙엽처럼’) 지난 4월 코로나 관련 특별기고를 요청했습니다.

(5월4일치 1면 ‘무서운 역병의 계절을 나며 희망의 싹을 보았다’) 그런데 이틀 뒤, 요청도 안 했는데 글을 또 보내왔습니다. 이천 물류창고 화재 사고 직후, 합동분향소를 직접 찾아가 취재를 했습니다.

5월7일치 1면 ‘우리는 왜 날마다 명복을 비는가’입니다. 원고지 4매의 짧은 글이라 예전 ‘거리의 칼럼’이 떠올라 김 선배 얼굴과 ‘거리의 칼럼’ 디자인을 넣었습니다.

김훈 작가가 지난 2020년 5월 2일 경기도 이천시 모가면의 한 물류창고 화재 현장을 찾아 살펴보고 있다 . 이천/ 김봉규 선임기자 bong9@hani.co.kr

김 선배는 노동재해 관련 시민단체인 생명안전시민넷 공동대표이고, 가끔 대책을 촉구하는 거리시위에 나서기도 합니다. 그래서 일회성이라 생각했습니다. 그런데 얼마 뒤 또 글을 보내왔습니다. “글 보내올 때마다 불규칙적으로 싣기보단, 매주 월요일치 2면에 고정적으로 싣는 게 좋을 것 같습니다. 그러려면 최소 1년은 하셔야 됩니다”, “그러세요, 그런데 얼굴은 좀 빼주세요. 또 ‘거리의 칼럼’은 좀 부담스럽네요. 예전처럼 ‘거리’에서 쓰는 게 아닌데.” 그래서 ‘얼굴 사진’을 뺐습니다.

‘거리의 칼럼’에 대해선 “김훈을 상징하는 또 다른 고유명사입니다. 꼭 거리에서 쓰시지 않더라도 문제가 될 것 같진 않습니다”라 답했습니다. 하나씩 양보한 셈입니다.

이처럼 2020년 ‘거리의 칼럼’은 ‘교통사고처럼’, ‘첫사랑처럼’, ‘어어’ 하다 시작됐습니다.

김 선배는 연필로 쓴 원고지 4장을 팩스로 보내옵니다. 전화로 18년 전처럼 “캡이세요? 글을 하나 보냈습니다”라고 합니다. 어떨 때는 1주일에 두세차례씩 보냈습니다. 차곡차곡 쌓이는 원고지를 볼 때마다 배가 불렀습니다. 시의성이나 계절 표현 등을 고려해 글을 고른 뒤, 컴퓨터 집배신 시스템에 옮겨놓고, 문자메시지로 김 선배께 보냅니다. 그러면 글을 수정하고 다시 보내옵니다. 글을 받고, 읽고, 적고, 고르고, 보내고, 고치고, 싣고. 모두가 다 좋았습니다. ‘거리의 칼럼’으로 18년 시공이 연결됐습니다.

그런데 지난 9월8일, 김 선배는 “거리의 칼럼을 30회(11월23일치)로 끝내려 한다”고 통보해 왔습니다. “초야로 물러난 지 오래되었고, 세상물정에 어두워 저널리즘에 칼럼을 쓰기 적합하지 않다”며 “세상에 대한 원초적 감각과 판단만으로는 감당할 수 없는 일이다. 세상 돌아가는 흐름과 표정을 잘 알고 현장감각이 살아 있는 사람들이 이런 일을 맡아야 한다”는 이유를 들었습니다.

‘1년 안 됐잖아요’라고 말하고 싶었지만, ‘만류해도 소용없음’을 잘 알고 있었습니다. 추석 직전 문학 담당 최재봉 선임기자, <시사저널> 때부터 김 선배를 따른 김봉규 사진부 선임기자 등 선배 두분과 일산으로 찾아갔습니다. 저녁을 먹고, 밤을 길게 보냈습니다. 거기서 김 선배는 “그래도 ‘거리의 정신’을 담으려 했어”라고 했습니다. 그 말처럼 ‘거리의 칼럼’은 거리의 노동과 거리의 약자들을 향한 애달픔이 늘 배어 있었습니다. 또 대부분 칼럼들이 ‘거리’를 담아 ‘거리에서’ 쓰여졌습니다.

마지막 ‘거리의 칼럼’으로

‘다시, 라파엘의 집’을 제안했습니다. 2002년 김 선배 첫 ‘거리의 칼럼’이

‘라파엘의 집’(2002년 3월8일치 14면)이었기 때문입니다. 단 한번도 원고지 4장 넘은 적 없었으나, 다시 보낸 마지막 ‘거리의 칼럼’은 5장(4.5매)이었습니다.

제 책상 서랍에는 실리지 않은 여섯편의 ‘거리의 칼럼’ 원고가 있습니다. ‘나는 1948년생이다’로 시작하는 ‘태극기’, ‘책’, ‘새’, ‘돌도끼’ 등입니다. 도공이 갓 구운 도자기 깨뜨리듯 남은 글들은 다 버리라 했습니다. 마지막 ‘거리의 칼럼’ 아래에는 “너무 아쉽습니다”, “감사합니다”, “조금만 쉬시다가 돌아오세요” 등의 댓글이 달렸습니다.

그동안 ‘거리의 칼럼’을 애독해주신 독자 여러분께, 김 선배를 대신해 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

권태호 편집국 기획부국장 ho@hani.co.kr

▶바로가기 : [김훈, 안산에 가다] 분향소 떠나는 아이들, 이 비극은 영결되는가

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/840700.html

▶바로가기 : [왜냐면] 아, 목숨이 낙엽처럼

https://www.hani.co.kr/arti/opinion/because/893771.html

▶바로가기 : [기고] 무서운 역병의 계절을 나며 희망의 싹을 보았다

https://www.hani.co.kr/arti/opinion/column/943498.html

▶바로가기 : [거리의 칼럼] 우리는 왜 날마다 명복을 비는가 https://www.hani.co.kr/arti/society/labor/943914.html

▶바로가기 : [거리의 칼럼] 라파엘의 집https://www.hani.co.kr/arti/society/archives/845213.html

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![윤석열이 연 파시즘의 문, 어떻게 할 것인가? [신진욱의 시선] 윤석열이 연 파시즘의 문, 어떻게 할 것인가? [신진욱의 시선]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0212/20250212500150.webp)

![“공부 많이 헌 것들이 도둑놈 되드라” [이광이 잡념잡상] “공부 많이 헌 것들이 도둑놈 되드라” [이광이 잡념잡상]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211502715.webp)

![극우 포퓰리즘이 몰려온다 [홍성수 칼럼] 극우 포퓰리즘이 몰려온다 [홍성수 칼럼]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211503664.webp)