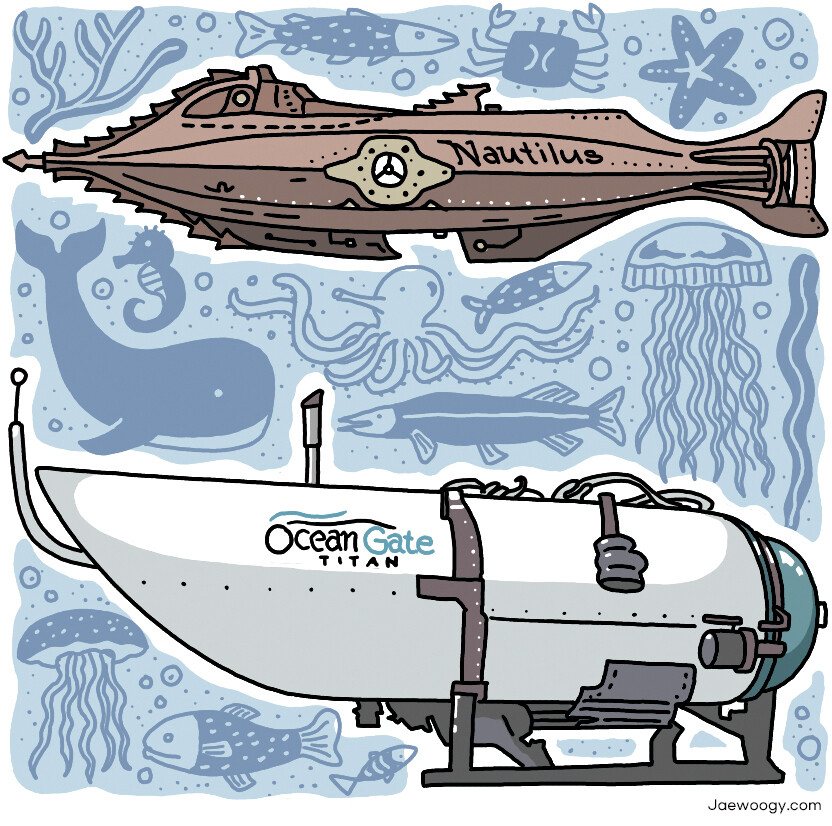

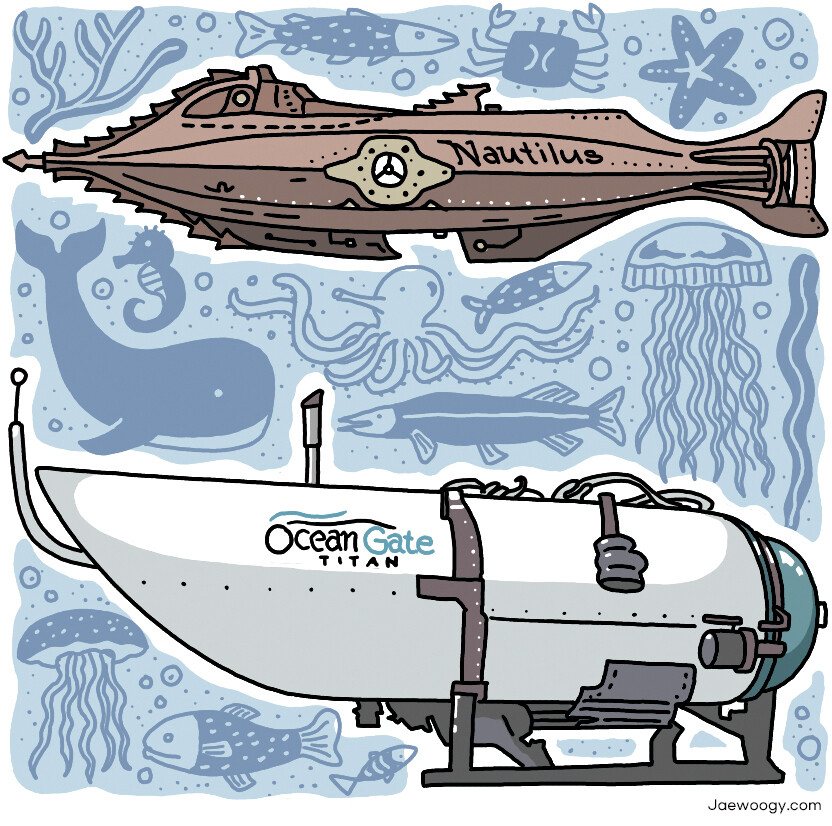

프랑스 작가 쥘 베른의 소설 <해저 2만리>는 괴생물체인 줄 알았던 잠수함 ‘노틸러스’를 타고 전세계 바닷속을 누비며 모험을 겪는 이야기다. 소설이 나온 1869년만 해도 당시 기술 수준으로 실현 불가능한 공상과학의 영역이었지만, 바닷속 이야기는 많은 이들의 흥미를 끌었다.

현실에서 해저모험은 군사용이 앞서갔다. 2차 세계대전에선 독일군의 유보트가 몰래 바닷속에서 연합군의 수상함을 공격해 주목을 받았고, 지금은 핵추진잠수함도 운용되고 있다. 민간에선 소규모 잠수정을 연구용이나 관광용으로 이용하고 있다.

잠수함은 대부분 잠항 한계가 수심 400~500m를 넘지 않는다. 그러나 영화 <타이타닉>으로 유명한 제임스 캐머런 감독은 2012년 3월 태평양 마리아나 해구에서, 특수 제작된 잠수정으로 수심 1만908m까지 내려갔다.

해저여행에는 많은 희생도 동반했다. 한때 잠수함 사고는 어찌할 수 없는 ‘운명’이었지만, 1939년 5월 미국 해군의 잠수함 ‘스콸러스’ 침몰 사건 때 ‘잠수함구조체임버’(SRC)라는 장비로 승조원 33명을 구출해낸 걸 계기로 ‘적극 구조’ 쪽으로 인식의 전환이 일어났다고 미국 해군의 ‘해저박물관’(UNUM)이 전한다. 구조 장비는 이후 ‘심해구조잠수정’(DSRV), ‘잠수함구조시스템’(SRDRS)으로 진화했다. 우리나라 해군도 비슷한 장비를 갖춘 잠수함구조함 2척을 운영하고 있다. 미국 해군은 해저 사고를 전담하는 ‘해저구조사령부’(URC)를 따로 두고 있고, 다른 나라도 비슷한 조직을 갖추고 있다.

구조 작업은 얼핏 단순해 보인다. 2018년 영화 <헌터 킬러>를 보면, 미국의 핵잠수함이 바다 밑에 가라앉은 러시아 잠수함의 승조원을 구조하는 장면이 나온다. 먼저 소형 구조잠수정을 보내 잠수정의 해치를 러시아 잠수함의 해치에 밀착시킨 뒤 두 해치를 차례로 열어 러시아 승조원을 잠수정에 옮겨 타게 해 데려온다.

그러나 빛이 들어오지 않아 잘 보이지도 않는 바다 밑에서 빠른 조류 등 변덕스러운 환경과 싸우며 이뤄지는 현실의 구조 작업이 그렇게 간단하고 쉬울 리가 없다. 그래도 미국 해군은 사고 때 성급한 탈출보다 구조를 기다리라고 조언한다. 바닷속 낮은 수온과 높은 수압에 노출되면 치명적일 수 있기 때문이다.

최근 대서양에서 잠수정 ‘타이탄’이 바다 밑 타이태닉호의 잔해를 구경하러 잠수했다가 내파해, 탑승객 5명 전원이 숨지는 사고가 났다. 희생자의 명복을 빈다.

박병수 선임기자

suh@hani.co.kr