미국 대선에서 도널드 트럼프 대통령의 패배가 사실상 확정된 지난 7일(현지시각) 격전지 중 한 곳이었던 조지아주 애틀랜타에서 한 여성이 차량 밖으로 ‘당신은 해고야’라고 적힌 손팻말을 들고 환호하고 있다. 애틀랜타/AP 연합뉴스

미국 조지아주 애틀랜타 북부 외곽의 부촌 존스크리크에 사는 전업주부 앤지 존스(54)는 몇년 전까지만 해도 ‘뼛속까지 공화당원’이었다. 공화당 집안에서 태어나 자랐고 보수 성향 방송 <폭스 뉴스>의 열혈 시청자였다. 하지만 2016년 대선 이후, 거듭되는 도널드 트럼프 대통령의 문제적 행동에도 무조건 그를 싸고돌기만 하는 공화당 친구들을 보며 염증을 느끼게 됐다. “공화당한테 버림받은 기분”이었다. “존재의 위기와도 같은” 순간, 애틀랜타 교외 지역 여성단체들이 지속적으로 전화 권유·유세 활동을 벌이며 민주당 지지를 설득했다. 그는 결국 지난 3일(현지시각) 대선에서 조 바이든 민주당 후보를 찍었다. 평생 공화당원이 민주당 지지자로 돌아선 순간이었다.

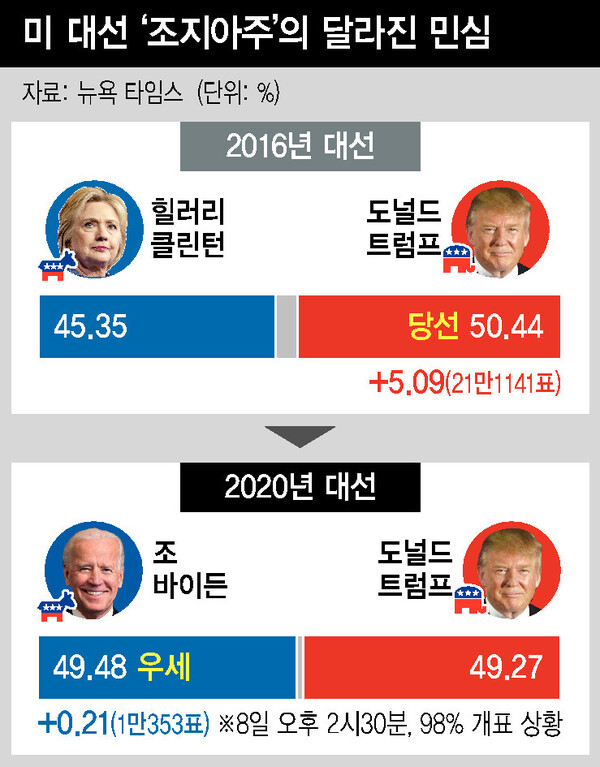

공화당의 텃밭이었던 조지아주에 ‘푸른(민주당 상징색) 바람’이 불고 있다. 조지아주는 1980년 대선 이후 단 한차례(1992년 대선 때는 빌 클린턴 민주당 후보가 승리)를 제외하면 줄곧 공화당 후보에게 표를 몰아줬지만, 이번 대선에선 1만353표의 근소한 격차(98% 개표 상황)로나마 28년 만에 처음으로 민주당 쪽에 다가섰다.

특히 연방 상원의원 선거에서도 존 오소프, 래피얼 워녹 후보가 공화당 후보와 치열한 접전 끝에 당선자를 가리지 못하고 내년 1월5일 결선투표를 치르게 됐다. 현재까지의 개표 결과로, 연방 상원(전체 100석)은 공화당과 민주당 48 대 48의 동률 구도가 됐다. 공화당이 앞서고 있는 노스캐롤라이나와 알래스카를 제외한다면, 민주당의 상원 장악(부통령 몫 캐스팅보트 1표 포함) 여부를 결정할 마지막 열쇠를 조지아주가 쥐고 있는 셈이다. 공화당과 민주당은 벌써부터 돈과 인력을 쏟아부으며 전국 단위 규모의 선거운동전을 예고하고 있다. 조지아주 상원의원 결선투표는 이제 미국에서 트럼프 시대를 완전히 종식시킬 ‘2차 격전지’로 떠오르고 있다.

<뉴욕 타임스>는 존스 같은 유권자들의 변심이 만들어낸 이런 변화가 공화당 텃밭에 부는 극적인 지각변동의 신호로 읽히고 있다고 전했다. 최근 조지아의 인구 구성 변화가 ‘트럼피즘’(트럼프식 편가르기 정치)에 염증을 느끼는 민심과 제대로 만나 폭발하며 애틀랜타 등 대도시 지역을 중심으로 민주당 강세로 이어졌다고 분석한 것이다.

신문에 따르면 2000년대 790만명이던 조지아주의 인구는 지난해 1060만명까지 늘어났다. 이 가운데 외국 출생자 비율도 10%를 넘어섰다. 주류를 차지했던 백인의 비중은 70%에서 60% 선으로 낮아졌고, 흑인·히스패닉 및 아시아계 인종의 유권자 등록이 확대되는 추세다.

특히 전도유망한 흑인 여성 정치인 스테이시 에이브럼스(47) 전 주의원이 2013년부터 일찌감치 유권자 권리운동단체 등과 손잡고 신규 유권자 등록 운동에 나섰던 것이 빛을 발했다. 그는 그간 선거에서 소외됐던 소수인종 등의 참여를 이끌어내는 것이 필요하다고 보고, 인구 구성이 다양해지고 있는 교외 지역에 공을 들였다. 2018년 중간선거 당시 20만명에 이어 이번 대선에도 80만명의 신규 유권자 등록을 이끌어내며 승리의 견인차 노릇을 했다. 정치 전문 매체 <폴리티코>는 에이브럼스 전 주의원이 추세 변화를 읽고 10년 가까이 대비책을 마련해온 게 이번 선거에서 주효했다고 평가했다.

이정애 기자

hongbyul@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)