금산분리 논란의 핵심에는 국내 은행들 가운데 마지막으로 남은 매물인 우리금융지주의 민영화 문제가 있다. 금산분리 완화론자들은 “국내 산업자본이 인수할 수 있도록 해야 한다”고 주장하지만, 금융 전문가들은 “굳이 은행에 대주주를 찾아줄 필요도 없고, 국내의 순수 금융자본에 넘겨주는 방안도 가능하다”고 지적한다.

이명박 ‘금산분리 완화론’ 전문가 진단

산업자본의 은행 소유를 금지하는 ‘금산분리 원칙’을 둘러싼 논란이 뜨거워지고 있다.

이명박 한나라당 대선 후보가 금산분리 완화 방침을 밝히자, 대한상공회의소와 전국경제인연합회 등 재계가 금산분리 정책을 폐지해야 한다고 가세했다. 하지만 전문가들은 금산분리 완화는 금융시스템 불안을 불러와 한국 경제를 위험에 빠뜨리게 될 것이라고 우려한다.

이 후보는 지난 18일 세계지식포럼에서 “우리나라가 글로벌 스탠더드(국제기준)에 비춰 너무나 경직된 금산분리 원칙을 가지고 있다”며 “산업자본의 참여를 원천적으로 봉쇄할 필요는 없고 (사후) 감독을 철저히 하는 방법을 생각해야 한다”고 주장했다.

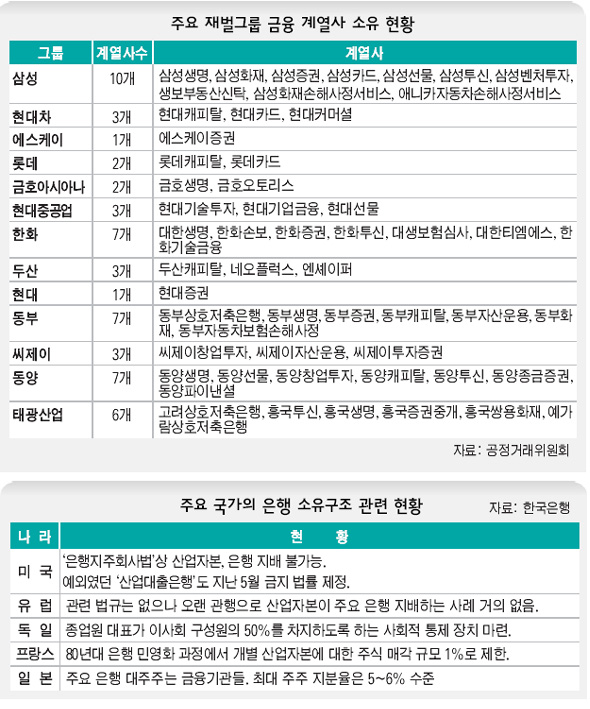

이에 대해 금융 전문가들은 산업자본의 은행 소유는 국제기준이 전혀 아니라고 지적한다. 한국은행이 세계 주요 국가들을 방문한 뒤 최근 작성한 보고서를 보면, 대부분의 선진국들이 금산분리 원칙을 지키고 있다. 이 보고서는 “미국은 ‘은행지주회사법’으로 산업자본의 은행 지배가 불가능하고, 영국·독일·프랑스 등 유럽은 오랜 관행에 따라 산업자본이 주요 은행을 지배하는 사례가 없다”고 설명했다.

허용뒤 규제강화 주장에 “미국서도 소유규제 철저”

컨소시엄 통한 인수론엔 “경영권 확보 없인 안살것”

‘외국자본만 이득’ 주장엔 “론스타는 예외 경우일뿐”

금산분리 완화를 주장하는 쪽은 국내 산업자본이 은행 인수에서 배제되는 ‘역차별’을 당해 외환은행 같은 은행이 외국 사모펀드인 론스타에 헐값에 매각됐다고 말한다. 하지만 한 은행의 고위 임원은 “외환은행은 카드대란이라는 금융위기 상황에 대응하고자 예외적으로 론스타에 넘겨준 것”이라며 “이런 예외를 들어 금융의 보편적인 원칙을 허물어뜨려서는 안 된다”고 반박했다.

금산분리 완화를 주장하는 쪽은 국내 산업자본이 은행 인수에서 배제되는 ‘역차별’을 당해 외환은행 같은 은행이 외국 사모펀드인 론스타에 헐값에 매각됐다고 말한다. 하지만 한 은행의 고위 임원은 “외환은행은 카드대란이라는 금융위기 상황에 대응하고자 예외적으로 론스타에 넘겨준 것”이라며 “이런 예외를 들어 금융의 보편적인 원칙을 허물어뜨려서는 안 된다”고 반박했다.

현재 국내 은행 가운데 마지막 남은 매물은 우리금융지주다. 금산분리 완화론자들은 우리금융지주마저 외국 자본에 넘겨줄 것이냐고 주장한다. 이에 대해 이병윤 금융연구원 연구위원은 “세계적인 민간 상업은행들의 경우 민간 대주주가 완전히 소유하고 주인 행세를 하는 곳은 거의 없다”며 “주인이 없더라도 지배구조가 개선되면 문제가 없는데 굳이 은행에 대주주를 찾아줘야 할 필요가 없을뿐더러, 자본시장통합법으로 커질 순수 금융자본이나 재벌그룹에서 분할해 나온 금융그룹이 인수하는 것도 가능하다”고 말했다. 이명박 후보 쪽은 지난 20일 <한겨레>와 참여연대가 함께 연 ‘100인 유권자위원회 정책평가 워크숍’에서 산업자본이 은행을 인수할 경우 사금고화가 우려된다는 지적에 대해 “다수의 기업과 민간투자가가 참여하는 은행투자펀드, 여러 기업이 동등한 지분으로 형성하는 컨소시엄 형성 등의 방법으로 은행 인수를 허용하면 부작용을 최소화할 수 있다”고 주장했다. 그러나 김상조 경제개혁연대 소장은 “우리금융지주 지분 10% 정도를 인수하려면 1조원 정도가 들어갈 텐데 경영권 없이 이런 큰 자금을 투입하는 기업이 우리나라에는 없을 뿐 아니라, 설사 컨소시엄이 인수하더라도 데이콤이나 하나로텔레콤 등의 사례에서처럼 우리나라 기업문화에서는 공동경영이 성공하기 어렵다”고 지적했다. 사후 금융감독만 잘하면 된다는 주장에 대해, 전성인 홍익대 교수(경제학)는 “최고의 금융감독 수준을 자랑하는 미국만 해도 사후 규제만으로는 어림없다고 해서 은행업과 산업자본을 철저히 분리하는 소유 규제라는 근본적인 안전장치를 갖고 있다”고 말했다. 전문가들은 오히려 금산분리 완화가 1997년 종금사 부실 사태나 2002년 신용카드 사태 등 경제 위기를 다시 부를 수 있다고 지적한다. 실제로 과거 외환위기 직전 재벌그룹들이 소유한 종금사는 은행과 유사한 업무를 해왔다. 하지만 계열사와의 부적절한 거래 등 방만한 경영으로 막대한 부실채권이 발생하면서 줄줄이 부도를 맞고 외환위기의 도화선이 됐다. 현재도 보험·증권·투신·카드 등 제2금융권을 재벌들이 사실상 지배하면서 문제가 되고 있는 터에, 경제의 ‘인프라’인 은행마저 넘겨줄 경우 그 위험은 상상하기 힘들다는 것이다. 이병윤 연구위원은 “은행은 기업의 신용을 평가해 대출을 해주는 자원배분 구실과 사후 모니터링 구실을 하는데, 그 대상인 기업이 은행을 소유할 경우 효율적 자원배분이 저해되는 등 폐해가 심하다”고 지적했다. 김진철 기자 nowhere@hani.co.kr

컨소시엄 통한 인수론엔 “경영권 확보 없인 안살것”

‘외국자본만 이득’ 주장엔 “론스타는 예외 경우일뿐”

주요 재벌그룹 금융 계열사 소유 현황 / 주요 국가의 은행 소유구조 관련 현황

현재 국내 은행 가운데 마지막 남은 매물은 우리금융지주다. 금산분리 완화론자들은 우리금융지주마저 외국 자본에 넘겨줄 것이냐고 주장한다. 이에 대해 이병윤 금융연구원 연구위원은 “세계적인 민간 상업은행들의 경우 민간 대주주가 완전히 소유하고 주인 행세를 하는 곳은 거의 없다”며 “주인이 없더라도 지배구조가 개선되면 문제가 없는데 굳이 은행에 대주주를 찾아줘야 할 필요가 없을뿐더러, 자본시장통합법으로 커질 순수 금융자본이나 재벌그룹에서 분할해 나온 금융그룹이 인수하는 것도 가능하다”고 말했다. 이명박 후보 쪽은 지난 20일 <한겨레>와 참여연대가 함께 연 ‘100인 유권자위원회 정책평가 워크숍’에서 산업자본이 은행을 인수할 경우 사금고화가 우려된다는 지적에 대해 “다수의 기업과 민간투자가가 참여하는 은행투자펀드, 여러 기업이 동등한 지분으로 형성하는 컨소시엄 형성 등의 방법으로 은행 인수를 허용하면 부작용을 최소화할 수 있다”고 주장했다. 그러나 김상조 경제개혁연대 소장은 “우리금융지주 지분 10% 정도를 인수하려면 1조원 정도가 들어갈 텐데 경영권 없이 이런 큰 자금을 투입하는 기업이 우리나라에는 없을 뿐 아니라, 설사 컨소시엄이 인수하더라도 데이콤이나 하나로텔레콤 등의 사례에서처럼 우리나라 기업문화에서는 공동경영이 성공하기 어렵다”고 지적했다. 사후 금융감독만 잘하면 된다는 주장에 대해, 전성인 홍익대 교수(경제학)는 “최고의 금융감독 수준을 자랑하는 미국만 해도 사후 규제만으로는 어림없다고 해서 은행업과 산업자본을 철저히 분리하는 소유 규제라는 근본적인 안전장치를 갖고 있다”고 말했다. 전문가들은 오히려 금산분리 완화가 1997년 종금사 부실 사태나 2002년 신용카드 사태 등 경제 위기를 다시 부를 수 있다고 지적한다. 실제로 과거 외환위기 직전 재벌그룹들이 소유한 종금사는 은행과 유사한 업무를 해왔다. 하지만 계열사와의 부적절한 거래 등 방만한 경영으로 막대한 부실채권이 발생하면서 줄줄이 부도를 맞고 외환위기의 도화선이 됐다. 현재도 보험·증권·투신·카드 등 제2금융권을 재벌들이 사실상 지배하면서 문제가 되고 있는 터에, 경제의 ‘인프라’인 은행마저 넘겨줄 경우 그 위험은 상상하기 힘들다는 것이다. 이병윤 연구위원은 “은행은 기업의 신용을 평가해 대출을 해주는 자원배분 구실과 사후 모니터링 구실을 하는데, 그 대상인 기업이 은행을 소유할 경우 효율적 자원배분이 저해되는 등 폐해가 심하다”고 지적했다. 김진철 기자 nowhere@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[단독] 성 상품화 논란 ‘누드 촬영대회’에 지자체 예산 수천만원? [단독] 성 상품화 논란 ‘누드 촬영대회’에 지자체 예산 수천만원?](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2021/0707/20210707503856.webp)