19일 부산 기장군 장안읍 길천마을에서 주민 김지훈씨가 고리원전 쪽을 바라보고 있다.

지난해 9월 경북 경주에서 규모 5.8 지진이 난 바로 그날이다. 경주에서 70여㎞ 떨어진 부산 기장군 장안읍 길천마을에서 세탁소를 운영하는 김지훈(가명·74)씨는 진동이 가라앉자마자 자신도 모르게 집 밖으로 뛰어나갔다. 마을 바로 옆에 있는 고리원전 1호기가 혹여라도 문제가 생겼는지 불안했기 때문이다.

“당시 집이 마구 흔들렸어요. 제대로 서 있지도 못할 정도였죠. 말로 표현할 수 없는 불안감을 느꼈어요. 불안감은 지금도 여전해요. 딸과 아들에겐 이곳이 고향이지만, 너희들은 멀리 떨어져 살아야 한다고 항상 말해요.”

19일 국내 원자력발전소로서는 처음으로 영구정지된 고리원전 1호기가 보이는 길천마을에서 만난 김씨는 “설계 수명이 다 된 고리 1호기를 폐로하는 것은 당연한 일”이라면서도 “원전해체 기술도 확보하지 못한 상태에서 (영구 정지된 고리 1호기가) 제대로 관리될 것인지 의문”이라고 불안감을 내비쳤다.

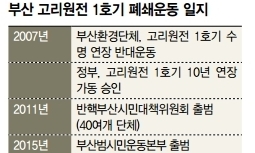

평생을 이곳에서 산 그의 불안감엔 긴 역사가 있다. 김씨는 “40년 동안 고리 1호기에서 크고 작은 문제가 발생할 때마다 운영주체인 한국수력원자력은 주민에게 제대로 된 설명을 하지 않았다. 폐로 뒤 해체작업에서도 이렇게 할 것 같아 걱정된다”고 말했다.

19일 부산 기장군에 있는 고리원자력본부 입구 도로에서 울산 울주군 서생면 주민 등이 신고리 5·6호기 건설 백지화 반대 집회를 열고 있다.

김씨는 1943년 길천마을 옆에 있던 평범한 어촌 고리마을에서 태어났다. 고리마을은 1977년 6월18일 고리 1호기가 세워지면서 역사 속으로 사라졌다. 애초 고리원전 건설 전 정부는 주민들에게 “전기공장이 들어선다”고 했다. 전기가 귀한 시대였다. 주민들은 처음엔 기뻐했다. 하지만 전기공장을 지으려면 마을사람들이 몽땅 이주해야 한다는 얘기를 들은 뒤부턴 반대했다. 김씨는 “당시 박정희 정권은 주민들을 강제로 이주시켰다”고 말했다. 고리원자력본부 들머리에 세워진 ‘고리추억비’엔 고리 1호기 건립으로 이주한 마을주민이 162가구 1250명이라고 적혀 있다.

그는 길천마을로 삶의 터전을 옮긴 뒤 1979년 마을에 세탁소를 차렸다. 김씨는 “당장이라도 형편이 넉넉하면 원전에서 멀리 떨어진 곳에서 살고 싶다. 생활 기반이 이곳에 있기 때문에 마을을 떠나지 못하고 있다. 다른 주민들도 비슷한 처지”라고 말했다.

김씨가 1986년 러시아 체르노빌 원전사고 소식을 듣고 원전이 위험하다는 것을 알았다. 3년 뒤 그 위험성은 길천마을의 일이 됐다. 1990년 고리원전 터 안에 마련한 중·저준위 방사성 폐기물 임시저장고가 포화상태에 이르자 정부가 근처에 새 저장고를 지으려 한 것이다. 주민들은 결사반대했다. 2011년 일본 후쿠시마 원전 사고는 김씨가 원전을 공부하게 된 계기가 됐다. 김씨는 신고리 5·6호기 건설 백지화에 대해선 “후손에게 피해를 주지 않게끔 철저한 안전관리 대책을 마련해 진행하면 좋겠다”고 말했다.

“주민들은 고리원전 때문에 많은 희생을 감내했어요. 하지만 정부는 주민들을 보듬지 않았어요. 고리 1호기가 폐로됐지만 고리 2호기 등 낡은 원전들이 여전히 가동되고 있어요. 주민들을 안전한 지역으로 옮겨주길 바랍니다.” 원전을 머리에 이고 40년을 살아온 김씨의 바람은 이뤄질 수 있을까. 부산/글 사진 김영동 기자

ydkim@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)