<2> 화형장에서 핀 꽃 얀 후스

“100년 뒤 백조는 어쩌지 못할 것” 종교개혁 예언

그의 동상이 자신의 아성인 교회당 향한 까닭은…

‘블타바(몰다우)강’은 애국가를 작곡한 안익태 선생이 일본 강점기 때 눈물을 흘리며 연주했고, ‘프라하의 봄’(1968년) 기념식에서 빠짐없이 연주되는 스메타나(1824~1884·드보르작의 은사)의 교향곡 <나의 조국>의 제2번 제목이다. 그 몰다우강을 가로지르는 길이 500미터의 카를교에서 밤에 바라보는 ‘높은 성’(교향곡 <나의 조국> 제1번곡 제목)에 우뚝 선 비투스대성당은 프라하의 제1야경으로 꼽힌다. 지난 3일 밤 몰다우강에 황금빛으로 물결치는 ‘높은 성’(고성)과 프라하 주교좌성당인 비투스대성당의 아우라는 인간의 이성을 마비시킬 만큼 황홀했다.

‘블타바(몰다우)강’은 애국가를 작곡한 안익태 선생이 일본 강점기 때 눈물을 흘리며 연주했고, ‘프라하의 봄’(1968년) 기념식에서 빠짐없이 연주되는 스메타나(1824~1884·드보르작의 은사)의 교향곡 <나의 조국>의 제2번 제목이다. 그 몰다우강을 가로지르는 길이 500미터의 카를교에서 밤에 바라보는 ‘높은 성’(교향곡 <나의 조국> 제1번곡 제목)에 우뚝 선 비투스대성당은 프라하의 제1야경으로 꼽힌다. 지난 3일 밤 몰다우강에 황금빛으로 물결치는 ‘높은 성’(고성)과 프라하 주교좌성당인 비투스대성당의 아우라는 인간의 이성을 마비시킬 만큼 황홀했다.

교회당 건너편 모래시계탑, ‘유한한 인생’ 경고

그 웅장함과 아름다움에 눈먼 순례객과 달리 그 이면의 진실을 냉철하게 본 인물이 있었다. 카를교 옆에 있는, 690년 전통의 프라하대학 총장이었던 얀 후스(1372년~1415)다. 독일의 마르틴 루터(1483~1546)보다 100여 년 앞서 종교개혁의 불을 댕긴 얀 후스는 보헤미아(체코)인을 위해 라틴어가 아닌 모국어로 성서를 번역하고 모국어로 설교하면서 성서와 달리 ‘교황을 우상시’하고 부패한 (가톨릭) 교회를 비판한 죄로 화형을 당했다. 어려서부터 총명해 29살에 프라하대학 철학부 학장, 37살에 총장이 되어 얼마든지 기존 교회와 황제와 영주 편에서 기득권을 누릴 수 있었지만, 그는 진리를 위한 ‘산제물’로 자신을 바쳤다.

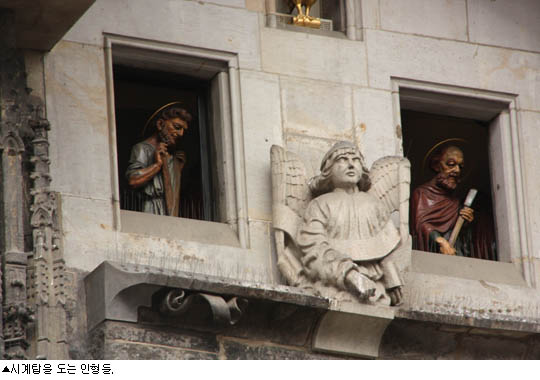

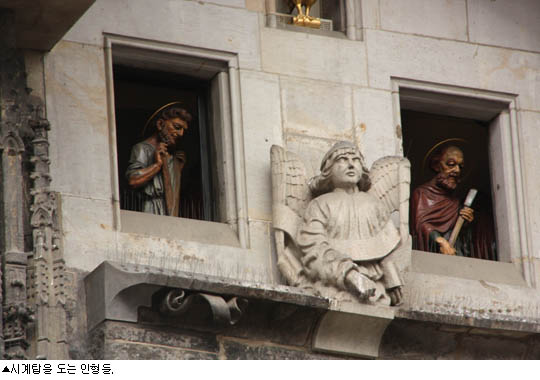

카를교에서 얼마 떨어지지 않은 옛 시가지 광장에 ‘얀 후스’ 동상이 있다. 그 동상이 바라보고 있는 곳은 그가 생전에 진정한 신앙과 보헤미아 민족정신을 일깨우며 설교했던 틴교회당이다. 두 개의 첨탑이 우뚝 솟은 틴교회당은 마치 영화 <반지의 제왕>에서 ‘욕망의 화신들’에 맞서는 인간들과 요정들의 요새 ‘미나스티리스’(감시자의 탑이라는 뜻)의 정수리처럼 빼어나다. 틴교회당의 광장 건너편엔 옛 시가지의 명물 시계탑이 있다. 매일 정오가 되면 수많은 구경꾼 머리 위에선 모래시계 주위로 12개의 인형이 도는 짧은 공연이 펼쳐진다. 해골은 죽음을, 모래시계는 ‘유한한 인생’을 깨닫게 하기 위함이다. 그 시계탑의 경고에도 아랑곳하지 않고 영원히 살 듯이 신과 인간을 동시에 욕보이는 ‘욕망의 전차’는 왜 속도를 더 내는 것일까.

교회당 건너편 모래시계탑, ‘유한한 인생’ 경고

그 웅장함과 아름다움에 눈먼 순례객과 달리 그 이면의 진실을 냉철하게 본 인물이 있었다. 카를교 옆에 있는, 690년 전통의 프라하대학 총장이었던 얀 후스(1372년~1415)다. 독일의 마르틴 루터(1483~1546)보다 100여 년 앞서 종교개혁의 불을 댕긴 얀 후스는 보헤미아(체코)인을 위해 라틴어가 아닌 모국어로 성서를 번역하고 모국어로 설교하면서 성서와 달리 ‘교황을 우상시’하고 부패한 (가톨릭) 교회를 비판한 죄로 화형을 당했다. 어려서부터 총명해 29살에 프라하대학 철학부 학장, 37살에 총장이 되어 얼마든지 기존 교회와 황제와 영주 편에서 기득권을 누릴 수 있었지만, 그는 진리를 위한 ‘산제물’로 자신을 바쳤다.

카를교에서 얼마 떨어지지 않은 옛 시가지 광장에 ‘얀 후스’ 동상이 있다. 그 동상이 바라보고 있는 곳은 그가 생전에 진정한 신앙과 보헤미아 민족정신을 일깨우며 설교했던 틴교회당이다. 두 개의 첨탑이 우뚝 솟은 틴교회당은 마치 영화 <반지의 제왕>에서 ‘욕망의 화신들’에 맞서는 인간들과 요정들의 요새 ‘미나스티리스’(감시자의 탑이라는 뜻)의 정수리처럼 빼어나다. 틴교회당의 광장 건너편엔 옛 시가지의 명물 시계탑이 있다. 매일 정오가 되면 수많은 구경꾼 머리 위에선 모래시계 주위로 12개의 인형이 도는 짧은 공연이 펼쳐진다. 해골은 죽음을, 모래시계는 ‘유한한 인생’을 깨닫게 하기 위함이다. 그 시계탑의 경고에도 아랑곳하지 않고 영원히 살 듯이 신과 인간을 동시에 욕보이는 ‘욕망의 전차’는 왜 속도를 더 내는 것일까.

백조는 누구이고, 흑조는 누구인가

얀 후스의 동상 아래엔 그가 화형당하던 순간 외쳤다는 ‘진실의 7명제’가 쓰여 있다.

“진실만을 찾아라. 진실만을 들어라. 진실만을 배워라. 진실만을 사랑하라. 진실만을 말하라. 진실만을 지켜라. 죽음을 두려워 말고 진실만을 사수하라.”

사람들은 열매에만 목을 매지만 뿌리와 줄기가 없는 열매는 없다. 루터와 칼뱅의 종교개혁은 얀 후스라는 줄기 위에 열린 열매였다. 후스는 체코말로 ‘거위’란 뜻이다. 후스는 화형당하면서 “너희가 지금 거위를 불태워 죽이지만 100년 뒤 나타난 백조는 어쩌지 못할 것”이란 말을 해 루터의 등장과 종교개혁을 예언했다는 전설이 있다.

때마침 국내에선 발레 <백조의 호수>를 영화화한 <블랙스완>(흑조)이 상영 중이다. <블랙스완>에서 악(흑조)은 나 이외의 그 누가 아니었다. 영화에서 나탈리포트만이 분한 발레리나 니나가 자기도 모르게 악을 제거하기 위해 찌른 것이 실은 자신이었다. 백조는 누구이고, 흑조는 누구인가. 결국 ‘욕망의 흑조’와 ‘순수의 백조’는 모두 니나의 내면에 있었다. 그래서일까. 얀 후스의 동상이 지금 바라보고 있는 곳은 그가 죽음으로 항전했던 가톨릭의 대성당이 아니라 ‘자신의 아성’인 틴교회당이었다.

프라하/글·사진 조현 종교전문기자 cho@hani.co.kr

◇ 얀 후스는?

백조는 누구이고, 흑조는 누구인가

얀 후스의 동상 아래엔 그가 화형당하던 순간 외쳤다는 ‘진실의 7명제’가 쓰여 있다.

“진실만을 찾아라. 진실만을 들어라. 진실만을 배워라. 진실만을 사랑하라. 진실만을 말하라. 진실만을 지켜라. 죽음을 두려워 말고 진실만을 사수하라.”

사람들은 열매에만 목을 매지만 뿌리와 줄기가 없는 열매는 없다. 루터와 칼뱅의 종교개혁은 얀 후스라는 줄기 위에 열린 열매였다. 후스는 체코말로 ‘거위’란 뜻이다. 후스는 화형당하면서 “너희가 지금 거위를 불태워 죽이지만 100년 뒤 나타난 백조는 어쩌지 못할 것”이란 말을 해 루터의 등장과 종교개혁을 예언했다는 전설이 있다.

때마침 국내에선 발레 <백조의 호수>를 영화화한 <블랙스완>(흑조)이 상영 중이다. <블랙스완>에서 악(흑조)은 나 이외의 그 누가 아니었다. 영화에서 나탈리포트만이 분한 발레리나 니나가 자기도 모르게 악을 제거하기 위해 찌른 것이 실은 자신이었다. 백조는 누구이고, 흑조는 누구인가. 결국 ‘욕망의 흑조’와 ‘순수의 백조’는 모두 니나의 내면에 있었다. 그래서일까. 얀 후스의 동상이 지금 바라보고 있는 곳은 그가 죽음으로 항전했던 가톨릭의 대성당이 아니라 ‘자신의 아성’인 틴교회당이었다.

프라하/글·사진 조현 종교전문기자 cho@hani.co.kr

◇ 얀 후스는?

보헤미아의 가톨릭 사제이자 신학자이자 명설교가였던 그는 라틴어성경을 영어로 번역해 중세 가톨릭교회의 부패상을 꼬집었던 영국 위클리프의 영향으로 교회의 도덕적 해이와 고위 성직자들의 부패를 강력히 경고했다. 교회는 결국 그를 파문하고, ‘콘스탄츠(현 독일 남서부의 스위스 접경지역) 종교회의’에 소환했다. 후스는 신성로마제국 황제의 신변보호 약속을 받고 갔으나 황제는 약속을 모르쇠했고, 로마교회쪽은 그에게 ‘이단’의 굴레를 씌워 화형에 처했다. ‘보헤미아 지성의 얼굴’이던 그가 죽자 보헤미아인들은 그를 ‘순교자’이자 ‘국민 영웅’으로 승화했다. 그의 죽음은 구교(가톨릭)-(개)신교 간의 30년 전쟁의 시발점이 되었다.

훗날 루터가 세속적 영예를 얻기 원하는 부친의 뜻을 거역한 채 법학공부를 중단하고 가톨릭 사제 훈련을 받은 독일 에르푸르트의 아우구스티누스은둔수도회 대성당 제단 아래엔 얀 후스를 콘스탄츠종교회의로 유인해 죽음에 이르게 한 로마가톨릭의 공로자이자 그 수도회의 명사인 요한네스 자칼의 무덤이 ‘성보’인양 딱버티고 서있다. 루터는 그 성당에서 살면서도 자신은 “요한네스 자칼이 아니라 얀 후스의 (정신적) 자손이며, 얀 후스를 계승한다”고 했다는 말이 전해진다.

조현 종교전문기자

보헤미아의 가톨릭 사제이자 신학자이자 명설교가였던 그는 라틴어성경을 영어로 번역해 중세 가톨릭교회의 부패상을 꼬집었던 영국 위클리프의 영향으로 교회의 도덕적 해이와 고위 성직자들의 부패를 강력히 경고했다. 교회는 결국 그를 파문하고, ‘콘스탄츠(현 독일 남서부의 스위스 접경지역) 종교회의’에 소환했다. 후스는 신성로마제국 황제의 신변보호 약속을 받고 갔으나 황제는 약속을 모르쇠했고, 로마교회쪽은 그에게 ‘이단’의 굴레를 씌워 화형에 처했다. ‘보헤미아 지성의 얼굴’이던 그가 죽자 보헤미아인들은 그를 ‘순교자’이자 ‘국민 영웅’으로 승화했다. 그의 죽음은 구교(가톨릭)-(개)신교 간의 30년 전쟁의 시발점이 되었다.

훗날 루터가 세속적 영예를 얻기 원하는 부친의 뜻을 거역한 채 법학공부를 중단하고 가톨릭 사제 훈련을 받은 독일 에르푸르트의 아우구스티누스은둔수도회 대성당 제단 아래엔 얀 후스를 콘스탄츠종교회의로 유인해 죽음에 이르게 한 로마가톨릭의 공로자이자 그 수도회의 명사인 요한네스 자칼의 무덤이 ‘성보’인양 딱버티고 서있다. 루터는 그 성당에서 살면서도 자신은 “요한네스 자칼이 아니라 얀 후스의 (정신적) 자손이며, 얀 후스를 계승한다”고 했다는 말이 전해진다.

조현 종교전문기자

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)