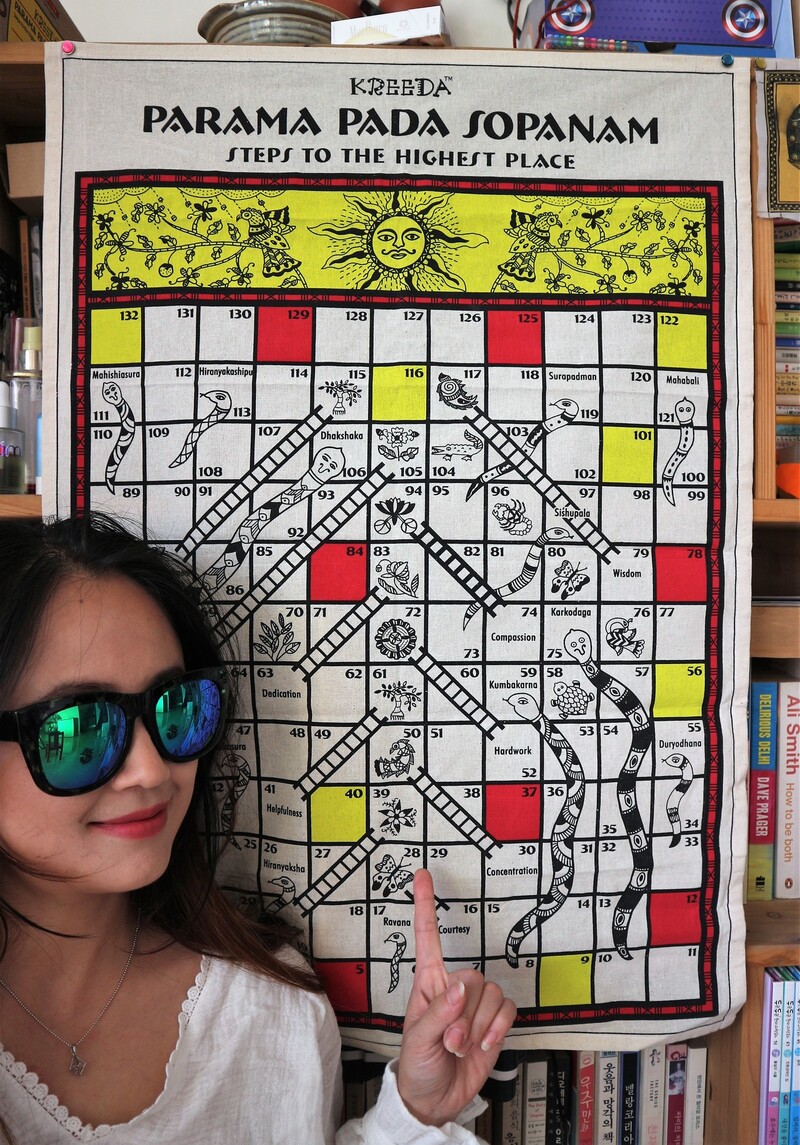

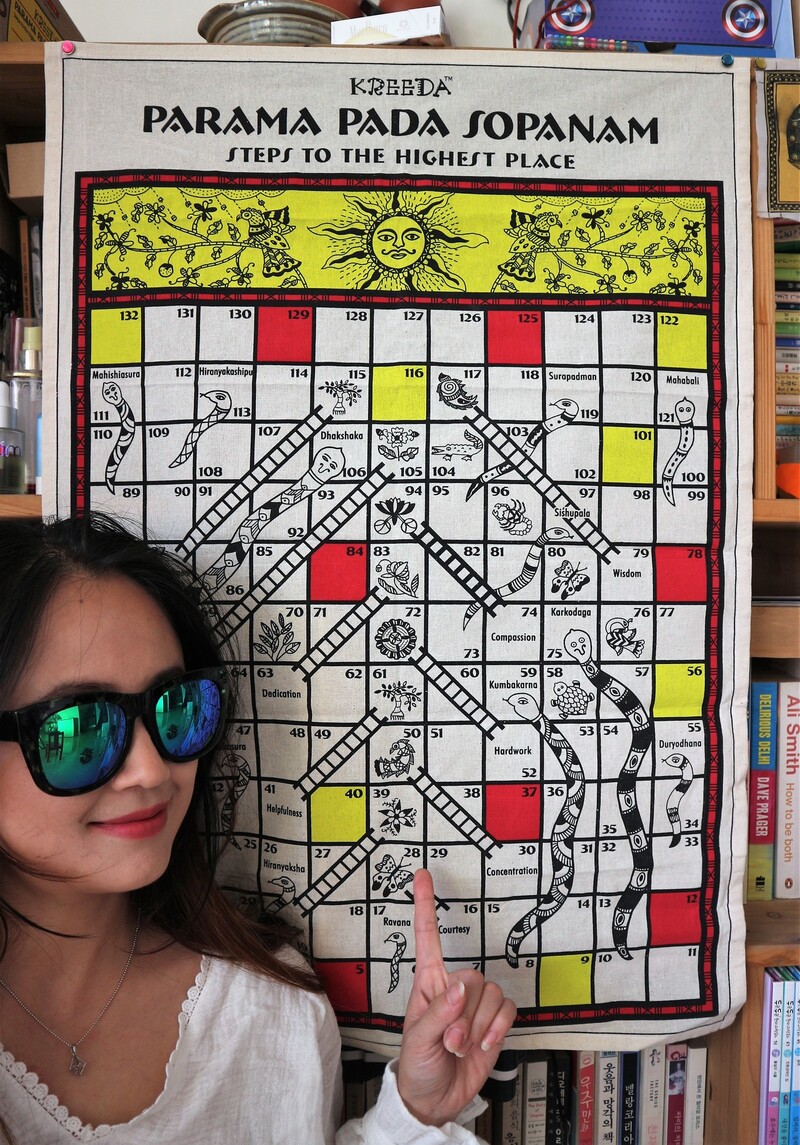

인도 보드게임을 소개하는 작은미미. 사진 작은미미 제공

길고 긴 봉쇄령을 견디게 해줬던 수많은 보드게임 중 ‘스네이크 앤 래더’라는 인도 게임이 있다. 직역하면 ‘뱀과 사다리’다. 9살 아이가 몇 년 전 생일 선물로 받은 거다.

처음엔 무슨 이런 게임이 있나 싶었다. 규칙은 간단하다. 1부터 100(100 이상 적힌 버전도 있다)까지 적힌 판에 각자의 말을 놓고 주사위를 던져 나온 숫자만큼 칸을 움직이면 된다. 어느 칸에는 사다리가 있고, 어느 칸에는 뱀이 있다. 사다리는 말을 30칸이나 뛰어넘게 하기도 했고, 뱀은 말을 출발지로 고꾸라트리기도 했다. 전략도, 순발력도, 속임수도 필요 없다. 그저 주사위의 운명에 모든 것이 달린 게임이었다. 문제는 힘들게 100이 적힌 판까지 갔다가도 하필 뱀이 있는 99번째 판에 걸리면 모든 것이 리셋되기도 하면서 도무지 게임이 끝나지 않는 것이다. 남녀노소 누구나 쉽게 즐길 수 있는 보드게임이라지만 너무 하지 않는가?

우리의 대표적인 보드게임인 윷놀이만 해도 각자 자신의 말을 업어가는 기술을 쓰거나, 다른 말을 잡거나, 백도를 써서 한판 뒤집기를 노리면서 참가자 모두가 아슬아슬한 전략을 짜지 않는가. 근데 ‘뱀과 사다리’는 막무가내다. 너무 황당하게 1등과 꼴등이 뒤바뀐다. 무엇보다 어렵게 1등을 해도 통쾌함이 없다. 이게 뭐야! 이게 다야?

바로 그 순간 나는 이 게임의 매력을 느꼈다. 아무리 주사위를 굴려 오르고 내려와도, 정상까지 도착해도 그저 ‘휴, 끝났다’는 느낌만 남는다. 이 게임 자체가 인생 한판처럼 느껴졌다.

이 게임을 하면서 최근에 세상을 뜬 이가 떠올랐다. 인도배우 슈샨트 싱 라지풋(Shushant Singh Rajput)이다. 발리우드 영화계를 책임질 30대 중반의 차세대 인기 배우였다. 창창한 앞날만을 거머쥘 것처럼 보이던 이었건만. 한 치 앞을 모르는 게 사람 일이다.

몇 달 전 하던 일 때문에 스트레스가 너무 심해서 인도 정신과에 찾아간 적이 있었다. 몸도 마음도 엉망이었고 나 자신을 믿을 수가 없어서 10층 베란다 근처에 가지도 않았다. 의사는 한참 이야기를 듣더니 일을 그만두는 게 좋겠다고 했다. 나는 어이가 없어서 웃음만 나왔다. “약이나 주세요, 선생님.” 하지만 결국 3달 뒤 나는 일을 그만뒀다.

처음엔 매우 괴로웠다. 평생 이 순간을 부끄러워하며 ‘이불킥’(자려는데, 창피한 일이 생각나 이불을 걷어차는 일) 하면서 살 거 같았다. 사다리를 타고 엉금엉금 올라가려던 나는 순식간에 뱀의 손을 잡고 바닥으로 떨어졌다고 생각했다.

하지만 지금 나는 생각보다 ‘이불킥’도 하지 않고 멀쩡히 잘 살아 있다. 버티는 놈이 살아남는다는 삶의 모토는 버티지 못할 땐 도망가는 것도 나쁘지 않다는 생각으로 바뀌었다.

물론 일을 그만뒀다고 ‘강 같은 평화’가 찾아온 것은 아니었다. 어제도 나는 온라인 수업 도중 만화책을 몰래 보던 아이에게 화를 버럭 냈고, 갑자기 멈춰버린 컴퓨터를 집어 던져 버린다고 협박하며 소리 질렀다. 그러나 몇 분 뒤 금세 후회했다. 그렇게 후회와 반성을 반복하며 살아간다. 아주 가끔 잠자리에 들며 ‘아, 오늘 열심히 살았다’고 여겨질 때도 있지만, 대부분은 ‘내일은 좀 더 낫겠지’ 하며 잠이 든다.

지금 내가 발 딛고 있는 곳이 사다리인지 뱀 똬리 앞인지는 아무도 모른다. 튼튼해 보이던 사다리가 사실은 썩었을 수도 있고, 나를 바닥으로 처넣을 거 같았던 뱀이 의외의 행운의 신일 수도 있다. 결국엔 끝까지 가본 뒤에야 알 수 알겠지만, 사실 안다고 해도 인생이 크게 달라지지 않을 것 같다. 인생에는 승자 따위는 없다. 결국 끝에 이르면 ‘뱀과 사다리’ 게임처럼 모두 ‘휴, 이게 끝인가, 이게 다인가?’ 하지 않을까. 살아가는 것은 사람이 하는 일이지만, 동시에 사람의 의지대로 되는 것도 아닌 듯하다. 그러니까, 혼자 먼저 가지 말고 자연사할 때까지 살아가는 수밖에 없다.

‘뱀과 사다리’는 12세기 인도의 시인이 만든 모크샤 파탐(Moksha Patam)에서 기원한 게임이라고 한다. 모크샤는 고뇌와 번뇌로부터의 해탈을 의미한다. 해탈을 말하는 보드게임이라! 역시 인도답다.

작은미미(미미시스터즈 멤버·뮤지션·작가)