과거 대부분 가족사진은 대형 카메라(필름 크기 4

[esc 커버스토리]

‘변화무쌍’한 가족사진 130년의 역사

‘변화무쌍’한 가족사진 130년의 역사

‘가족사진’씨는 올해 128살이다. 한 세기를 훌쩍 넘은 나이에도, 활동은 왕성하다. 이제는 후줄근해진 골목길 사진관 앞에 내걸린 낡은 액자에서부터 집 안 앨범에 박제된 모습뿐만이 아니다. 휴대전화 사진첩과 인터넷 블로그 등 다양한 분야에서 변화무쌍하게 사람들을 상대한다. 웃음 한가득 머금은 가족사진을 바라보며 사람들은 가족의 ‘화목함’을 재확인하고 추억을 되밟는다.

가족사진씨는 자신의 나이를 정확하게 기억하진 못한다. 옛사람들이 전하는 말을 들어 보면, 1883년 서울 종로 대안동에 사진 촬영소가 생기며 한반도에 첫발을 들였다는 정도다. 남은 발자취를 봐도 1900년대에는 고종의 황실 가족사진이나 개화파의 독사진 등이 있으므로 사람들의 기억이 얼추 맞는 듯하다. 사진관의 역사가 곧 가족사진씨의 역사와도 같은 셈이다.

개화기 때 가족사진씨가 기억에 남는 건, 무표정했던 사람들의 얼굴이다. 마치 초상화를 그릴 때처럼 사람들은 사진기 앞에 서면 무표정한 모습으로 바짝 긴장한 자세를 취하곤 했다. 그런 모습이 위엄이 있고, 높은 지위를 나타내는 것이라 생각했던 것 같다. 사진사를 연구해온 최인진 사진역사연구소장도 “사진관 문화가 어느 정도 보편화한 것은 경술국치 뒤 일본인이 운영하는 사진관이 늘어났던 1910년대 후반기였을 것”이라고 말했다.

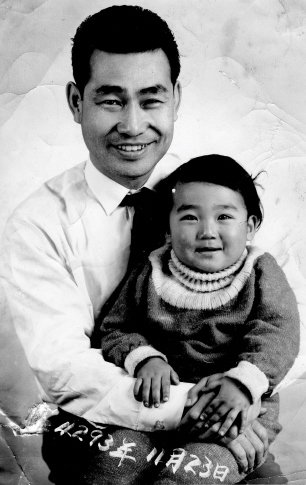

가족사진씨를 사람들이 쉽게 찾게 된 것은 한참 뒤의 일이다. 일제 강점을 거쳐 해방 지나 6·25 전쟁을 겪는 등 어수선한 사회 분위기 탓에 사람들은 가족사진 찍을 만한 여유가 없었다. 전후 사회 재건이 일어나고 1960년대를 지나오며, 가족사진씨는 일부 부유한 이들의 상징처럼 자리잡기 시작했다. 잘살든 가난하든 워낙 넉넉지 못했던 탓에 백일·돌이 ‘아주 특별한 날’로 받아들여지던 시절이라, 좀더 넉넉한 가정에서는 가족사진씨를 불러 기록을 남기는 데 애를 썼다.

개화기 무표정한 흑백사진, 높은 지위 나타낸 듯

베트남 전쟁이 끝날 때쯤 외국에서 들어온 개인용 카메라를 사는 사람도 생기고, 주민등록증 발급 시대가 열리고 여기저기 동네 사진관이 생기면서 가족사진씨의 일상도 점점 바빠지기 시작했다. 1970년대에는 지금처럼 대형 스튜디오와 화려한 조명 시설은 없었다. 대신 작은 사진관에서 네댓 명의 핵가족이 작은 액자에 담을 가족사진을 찍는 게 유행했다. 부모님은 고향에 있고, 자식은 ‘산아 제한 정책’ 탓에 적게 낳던 시절이라 사진에 담을 가족 수도 적었다. 사진 속 주인공도 가정을 이끌던 아버지였다. 사진의 중심에는 늘 아버지가 있었다.

1980년대 이른바 ‘3저 호황’이 계속되던 시절, 가족사진씨는 일생 중 가장 눈코 뜰 새 없었다. 우울한 흑백사진을 걷어내고 총천연색 사진이 거리 곳곳에 걸리면서, 사진관도 덩달아 덩치를 키워가기 시작했다. 1988년 서울올림픽을 거쳐 정부는 ‘1가구 1주택 시대’를 외쳤고, ‘내 집 마련’의 평생 꿈을 이룬 가족들도 늘어갔다.

가족사진씨를 사람들이 쉽게 찾게 된 것은 한참 뒤의 일이다. 일제 강점을 거쳐 해방 지나 6·25 전쟁을 겪는 등 어수선한 사회 분위기 탓에 사람들은 가족사진 찍을 만한 여유가 없었다. 전후 사회 재건이 일어나고 1960년대를 지나오며, 가족사진씨는 일부 부유한 이들의 상징처럼 자리잡기 시작했다. 잘살든 가난하든 워낙 넉넉지 못했던 탓에 백일·돌이 ‘아주 특별한 날’로 받아들여지던 시절이라, 좀더 넉넉한 가정에서는 가족사진씨를 불러 기록을 남기는 데 애를 썼다.

개화기 무표정한 흑백사진, 높은 지위 나타낸 듯

베트남 전쟁이 끝날 때쯤 외국에서 들어온 개인용 카메라를 사는 사람도 생기고, 주민등록증 발급 시대가 열리고 여기저기 동네 사진관이 생기면서 가족사진씨의 일상도 점점 바빠지기 시작했다. 1970년대에는 지금처럼 대형 스튜디오와 화려한 조명 시설은 없었다. 대신 작은 사진관에서 네댓 명의 핵가족이 작은 액자에 담을 가족사진을 찍는 게 유행했다. 부모님은 고향에 있고, 자식은 ‘산아 제한 정책’ 탓에 적게 낳던 시절이라 사진에 담을 가족 수도 적었다. 사진 속 주인공도 가정을 이끌던 아버지였다. 사진의 중심에는 늘 아버지가 있었다.

1980년대 이른바 ‘3저 호황’이 계속되던 시절, 가족사진씨는 일생 중 가장 눈코 뜰 새 없었다. 우울한 흑백사진을 걷어내고 총천연색 사진이 거리 곳곳에 걸리면서, 사진관도 덩달아 덩치를 키워가기 시작했다. 1988년 서울올림픽을 거쳐 정부는 ‘1가구 1주택 시대’를 외쳤고, ‘내 집 마련’의 평생 꿈을 이룬 가족들도 늘어갔다.

지금 생각해보면, 거실 한가운데 커다란 액자에 가족사진씨를 모셔두고 사람들은 ‘뿌듯함’ 내지 ‘성취감’을 얻으려 했으리라. 가족사진 속 가족들의 표정에서도 점점 자연스러운 웃음이 자리잡고 자세는 좀더 부드러워졌다. 결혼기념일이나 아이들 졸업식 등을 맞으면 가족사진씨를 찾는 경우도 늘어났다.

리일천 한국프로사진사협회 수석부회장도 그때를 기억한다. “그 당시엔 오디오가 점점 대형화했듯 사진관이 상업적 마케팅을 벌이며 가족사진의 규모도 점점 커졌죠. 미술품을 구입해 집을 꾸미기는 어렵던 서민층의 욕구가 그 당시 많이 늘어난 사진관의 수요와 맞아떨어졌던 셈입니다.”

그 뒤 오랫동안 가족사진씨를 만나러 사진관을 찾는 발걸음이 줄어갔다. 외환위기라는 얼어붙은 사회 분위기도 있었겠지만, 더 큰 변화는 1990년대 후반 디지털카메라의 등장이었다. 그때까지만 해도 동네 사진관에 앉아 손님을 기다렸던 가족사진씨도 문득 정신을 차리고 보니, 공원과 놀이공원, 잔칫상 등 곳곳에 출장을 다니고 있었다. 2000년대 들어 디지털카메라가 대중화되면서는 여기저기서 매번 빼 드는 카메라 탓에 가족사진씨는 쉴 틈이 없어졌다. 그래도 세월이 흘러서인지 예전처럼 아버지를 가운데 두고 헤쳐모여 식의 사진을 찍는 이들은 줄어들고, 다양한 모습을 담을 수 있게 된 덕에 지루하지는 않았다.

70년대 핵가족에서 2000년대 3대 사진 대세

최근 3대 가족이 가족사진씨를 만나러 모이는 것은 낯선 풍경이다. 50여년 전에는 아이들이 일찍 죽는 탓에 부유한 이들도 가족사진씨를 찾기 어려웠고, 70년대 이후로는 핵가족이 대세여서 3대가 모일 일은 없었다. 당시 핵가족 사진을 찍었던 이들은 2000년대부터 아들·딸이나 손자의 돌·백일에 맞춰 가족사진씨를 부르고 있다.

지금 생각해보면, 거실 한가운데 커다란 액자에 가족사진씨를 모셔두고 사람들은 ‘뿌듯함’ 내지 ‘성취감’을 얻으려 했으리라. 가족사진 속 가족들의 표정에서도 점점 자연스러운 웃음이 자리잡고 자세는 좀더 부드러워졌다. 결혼기념일이나 아이들 졸업식 등을 맞으면 가족사진씨를 찾는 경우도 늘어났다.

리일천 한국프로사진사협회 수석부회장도 그때를 기억한다. “그 당시엔 오디오가 점점 대형화했듯 사진관이 상업적 마케팅을 벌이며 가족사진의 규모도 점점 커졌죠. 미술품을 구입해 집을 꾸미기는 어렵던 서민층의 욕구가 그 당시 많이 늘어난 사진관의 수요와 맞아떨어졌던 셈입니다.”

그 뒤 오랫동안 가족사진씨를 만나러 사진관을 찾는 발걸음이 줄어갔다. 외환위기라는 얼어붙은 사회 분위기도 있었겠지만, 더 큰 변화는 1990년대 후반 디지털카메라의 등장이었다. 그때까지만 해도 동네 사진관에 앉아 손님을 기다렸던 가족사진씨도 문득 정신을 차리고 보니, 공원과 놀이공원, 잔칫상 등 곳곳에 출장을 다니고 있었다. 2000년대 들어 디지털카메라가 대중화되면서는 여기저기서 매번 빼 드는 카메라 탓에 가족사진씨는 쉴 틈이 없어졌다. 그래도 세월이 흘러서인지 예전처럼 아버지를 가운데 두고 헤쳐모여 식의 사진을 찍는 이들은 줄어들고, 다양한 모습을 담을 수 있게 된 덕에 지루하지는 않았다.

70년대 핵가족에서 2000년대 3대 사진 대세

최근 3대 가족이 가족사진씨를 만나러 모이는 것은 낯선 풍경이다. 50여년 전에는 아이들이 일찍 죽는 탓에 부유한 이들도 가족사진씨를 찾기 어려웠고, 70년대 이후로는 핵가족이 대세여서 3대가 모일 일은 없었다. 당시 핵가족 사진을 찍었던 이들은 2000년대부터 아들·딸이나 손자의 돌·백일에 맞춰 가족사진씨를 부르고 있다.

아예 ‘베이비 전용 스튜디오’를 간판으로 내건 사진관도 많다. 고풍스러운 분위기가 물씬 풍기는 의자에 앉아 찍는 가족사진씨의 전형적인 스타일 대신, 청바지·티셔츠 차림의 가족들이 연예인 화보 찍듯 다양한 자세를 취하는 것도 최근 몇 년 사이 나타난 변화다. 미국 등 외국의 가족사진 경향에서 영향을 받은 것이라는 얘기도 있지만, 새로운 것을 찾는 젊은 부부들이 ‘가족사진은 이렇다’라는 정해진 틀에서 벗어나려 하기 때문인 듯하다. 자유분방한 모습이 많아지면서 가족사진씨도 다양한 표정을 갖게 됐다. 사진작가들도 과거 위엄 어린 가부장 아버지와 철저한 내조자 어머니를 표현하던 것에서, 이제는 친구 같은 아버지, 가정의 중심인 어머니를 표현하려고 애쓴다는 이야기를 많이 한다. 이유야 어찌됐든, 가족사진씨는 복잡해진 사람들의 취향을 맞추고, 가정 평화의 상징으로 재탄생하기 위해 오늘도 번쩍번쩍 셔터가 터지는 곳으로 바쁘게 몸을 옮긴다. 글 김성환 기자 hwany@hani.co.kr<30FB>사진 정용일 기자 yongil@hani.co.kr

1960~70년대 사진관에서 촬영한 가족사진들.(최인진/사진역사연구소장)

과거 대부분 가족사진은 대형 카메라(필름 크기 4X5인치)로 찍었다.

아예 ‘베이비 전용 스튜디오’를 간판으로 내건 사진관도 많다. 고풍스러운 분위기가 물씬 풍기는 의자에 앉아 찍는 가족사진씨의 전형적인 스타일 대신, 청바지·티셔츠 차림의 가족들이 연예인 화보 찍듯 다양한 자세를 취하는 것도 최근 몇 년 사이 나타난 변화다. 미국 등 외국의 가족사진 경향에서 영향을 받은 것이라는 얘기도 있지만, 새로운 것을 찾는 젊은 부부들이 ‘가족사진은 이렇다’라는 정해진 틀에서 벗어나려 하기 때문인 듯하다. 자유분방한 모습이 많아지면서 가족사진씨도 다양한 표정을 갖게 됐다. 사진작가들도 과거 위엄 어린 가부장 아버지와 철저한 내조자 어머니를 표현하던 것에서, 이제는 친구 같은 아버지, 가정의 중심인 어머니를 표현하려고 애쓴다는 이야기를 많이 한다. 이유야 어찌됐든, 가족사진씨는 복잡해진 사람들의 취향을 맞추고, 가정 평화의 상징으로 재탄생하기 위해 오늘도 번쩍번쩍 셔터가 터지는 곳으로 바쁘게 몸을 옮긴다. 글 김성환 기자 hwany@hani.co.kr<30FB>사진 정용일 기자 yongil@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![히말라야 트레킹, 일주일 휴가로 가능…코스 딱 알려드림 [ESC] 히말라야 트레킹, 일주일 휴가로 가능…코스 딱 알려드림 [ESC]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2024/0427/53_17141809656088_20240424503672.webp)