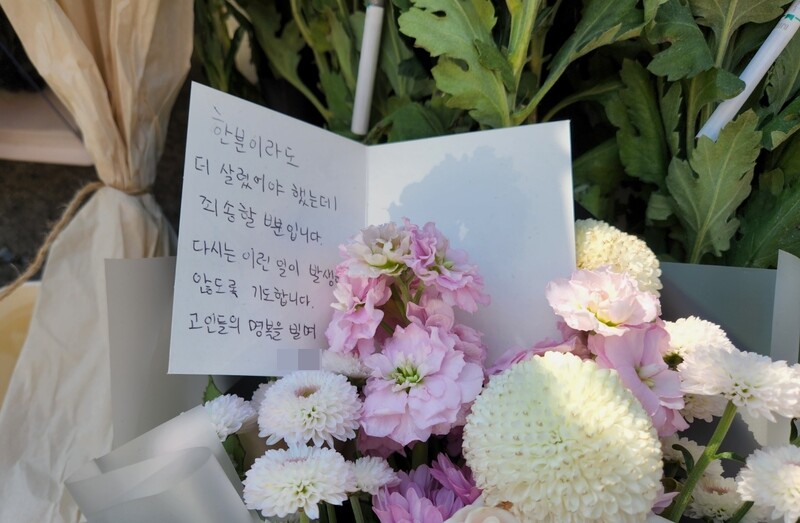

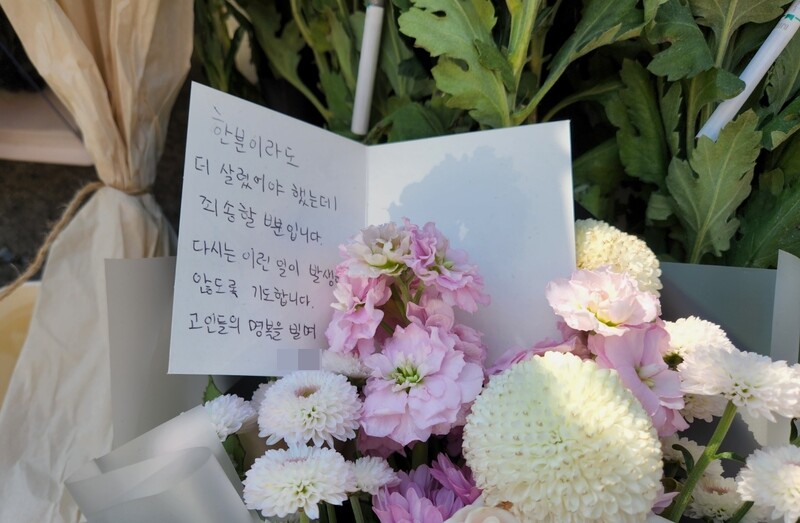

‘핼러윈 인파’ 압사 사고 생존자가 남긴 추모 메시지. 연합뉴스

“친구 2명은 빠져나왔는데 3명은 같이…서서 죽었다고 하더라고요. 죽었어도 내려가지도 못하는 거예요.”

29일 밤, 김영조(55)씨는 서울 이태원에서 대규모 압사 사고가 발생했다는 뉴스 속보가 뜨자 아들(25) 생각이 났다. 평소엔 자취를 하는 평택이나, 고향인 익산·전주로 가서 놀던 아들이 그날따라 친구 넷과 이태원에 갔다고 했다.

저녁 8시께 한 통화에서 아들은 “사람이 많아서 밥 먹기 힘들다”고 말했다. 불안했다. 김씨는 아들에게 곧바로 전화를 걸었지만, 다른 사람이 받았다. 김씨는 얼른 짐을 챙겨 익산 집을 출발했다. 그리고 서울에 도착하기 직전 아들이 숨졌다는 연락을 받았다. “살아가면서 생각날 때마다 가슴이 찢어질 것 같아요.” 31일 오후 서울성모병원에서 만난 김씨가 눈시울을 붉히며 말했다.

김씨는 아들이 선 채로 숨졌다는 사실을 알고는 마음이 답답했다. “사람이 몰려 있으면 일방통행이 돼야 하는데 여기서 올라오고, 저기서 내려오고 하니까 이리도, 저리도 못 가는 상황이었잖아요. 알고 보니까 서서 죽었더라고요. 서서 막혀버리니까. 죽었어도 내려가지도 못하는 거예요.”

친구 5명이 이태원을 갔는데 2명만 빠져나오고, 아들을 포함해 3명은 같이 숨졌다. 같이 갔던 친구가 아들의 뺨을 때렸지만 이미 정신을 잃은 뒤였다. “사람이 모이면 어떻게든 통제를 해야 하는데 그런 부분이 너무 안 됐어요. 이건 생죽음이잖아요. 생죽음도 운명이라고 하면 어쩔 수 없는데…”

아들은 고등학교를 졸업하자마자 취업해 부모 걱정을 덜어주었던 아이였다. “평택에서 다니던 직장을 그만두고 새로운 일을 알아보고 있는데도 아르바이트를 뛰고 있더라고요. 우리는 아르바이트를 하는 줄도 몰랐는데 핸드폰을 보니까…”

아들은 9월 초에 다니던 직장을 퇴사하고 새 직장에 가려고 준비 중이었다. “우리 아들은 사회에 도움이 되는 사람이거든요. 너무나도 착하고 또 성실하니까. 가족들한테도 많이 잘했고요. 막내하고는 친구 이상으로 가까이 지냈는데, (막내도) 너무 걱정돼요.” 아직 빈소도 차리지 못한 채 병원 대기실에 앉아 있는 가족들은 지친 표정이었다.

김가윤 기자

gayoon@hani.co.kr