정옥수 씨는 “아버지 딸로서 유족으로 인정받고 싶다”고 말했다. 허호준 기자 hojoon@hani.co.kr

“아버지 제사를 지내고, 벌초도 하는 데 ‘아버지 딸’로 인정을 받지 못하니까 사는 게 사는 게 아니에요. 어머니는 22살에 혼자가 돼 올해 96살이 되도록 미혼인 상태로 돼있어요. 며칠 전 아버지 묘소 벌초 때 ‘왜 저를 데려가지 않나요?’ 하면서 울었어요.”

지난달 27일 서귀포시 중문동 집에서 만난 정옥수(76)씨는 기자가 집으로 들어서자마자 이렇게 말하며 눈물을 보였다. 옆에는 정씨 어머니 지정생(96)씨가 앉아서 딸이 말하는 모습을 지켜봤다.

제주4·3 시기인 1948년 12월17일 ‘도피자 가족’으로 몰린 정씨의 할머니와 어머니 지씨, 아버지(정남준·당시 25) 3형제 등 5명이 당시 중문면 대포리의 한 밭으로 끌려갔다. 주변에는 경찰의 강요로 마을주민들이 나와 있었다. 이날 할머니와 아버지 3형제 등 4명이 한꺼번에 희생됐다.

정씨의 아버지 25살, 셋째 아버지 19살, 넷째 아버지 14살이었다. 할머니는 “도피자 가족으로 몰려 아들 3형제가 다 죽게 됐다”며 몸부림쳤다. 아버지는 아내 지씨에게 “내가 죽으면 뱃속 아기와 옥수하고 어떻게 사나. 우리 함께 죽자”며 울먹였고, 아버지의 동생들은 “아무 죄도 없다. 살려달라”고 울부짖었다.

지씨는 “지서에서 나온 경찰들이 우리 식구를 모두 벳줄(삼베 끈)로 묶어 뒤돌아보지 못하도록 하고 꿇려 앉혔다. 경찰이 마지막 말을 하라고 한 뒤 뒤에서 총을 쐈다”며 그때의 일을 생생하게 기억했다. 당시 두살배기 딸 옥수를 안은 지씨는 임신 5개월의 몸이었다. 지씨는 자신을 알고 있던 경찰이 뒤에서 잡아당기는 바람에 학살의 현장에서 살아남을 수 있었다. 정씨는 “30여년 전 이묘할 때 아버지 유해를 보니 뒤에서 머리에 총을 맞아 앞니 두개가 없었다”고 말했다.

그러나 당시 정씨 부모는 혼인신고를 하지 않은 상태였다. 정씨의 둘째아버지가 정씨와 이듬해 5월 태어난 여동생을 1958년 한날에 호적에 입적시켜 출생신고를 했다. 결국 법적으로는 정씨 어머니는 평생 미혼이었고, 정씨와 동생은 아버지의 딸이 아니라 조카가 돼 살아왔다.

정씨 자매는 4·3 희생자의 자녀가 아닌만큼, 보상금을 받을 법적인 권한이 없다.

“9살 나던 해에 남의 집 아기업개(아기돌보미)로 가서 학교도 다니지 못했어요. 집안이 어려워 어머니와 함께 일만 해야 했지요. 그런데 어머니는 배우자인데도 호적에 안 올라 있어 보상이 안된대요. 이래서는 안되는 거잖아요. 저승에 가서라도 아버지를 만나면 딸이라고 할 수 있어야 하잖아요.” 정씨는 연신 눈물을 훔쳤다.

양창희(76·제주시 한림읍 금악리)씨 아버지(양경칠·당시 25)는 4·3 군법회의 수형 희생자다. 양씨는 “아침에 밭일을 나가는 아버지를 위해 어머니가 아침식사를 준비하는데 지서 경찰 3명이 갑자기 들이닥쳐 아버지를 포승줄로 묶어 데려갔다. 그게 마지막이 됐다”고 말했다.

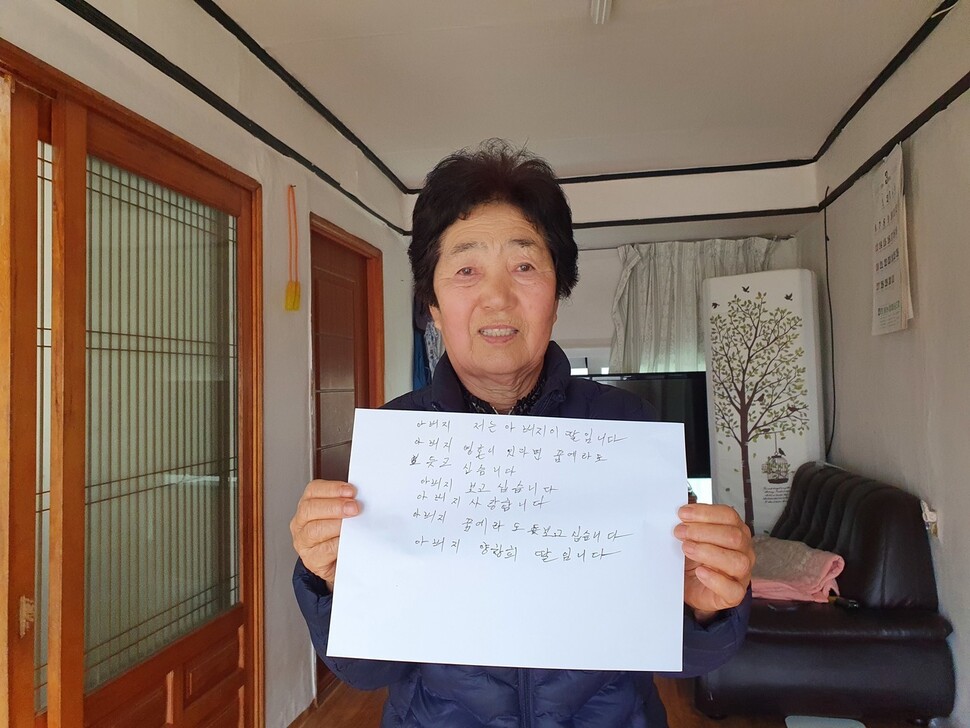

“아버지, 저는 아버지의 딸입니다. 아버지 영혼이 있다면 꿈에라도 듯(보)고 싶습니다. 아버지 보고 싶습니다. 아버지 사랑합니다. 아버지 꿈에라도 보고 싶습니다. 아버지, 양창희 딸입니다.” 양창희 씨. 허호준 기자 hojoon@hani.co.kr

22살 어머니는 세살배기 양씨를 업고 제주시내 경찰서로 면회 갔다. 아버지는 어머니에게 “어린 아기 업고 뭐하러 오느냐. 다시는 오지 말라”고 했다. 어머니는 더는 가지 않았고, 양씨가 11살 되던 무렵 개가했다. 양씨는 큰아버지와 함께 3~4년을 살다 4·3으로 남편을 잃고 혼자 사는 인근 금악리에 수양딸로 갔다. 양어머니(변유길)는 친어머니처럼 양씨를 대해줬다.

양씨는 출생신고를 하지 않고 살다가 23살(1969년)에 결혼하면서 큰아버지 호적에 올렸다. 양씨는 “초등학교에 다닐 때도 호적 없이 살았다. 혼인신고를 하려고 되니 호적이 없는 사실을 알게 돼 출생신고를 먼저 하고 혼인신고는 1년 뒤에야 했다”고 말했다.

양씨는 “호적이 없어서 군법회의 수형 희생자들 재심청구소송 때 소송자격이 안돼 아버지 재심을 신청하지 못했다”며 “‘아버지’하고 한번 불러봤으면 좋겠다. 부모가 없다는 생각을 하지 않으려고 하다가도 생각이 들 때는 서러움이 한도 끝도 없다”며 눈시울을 붉혔다.

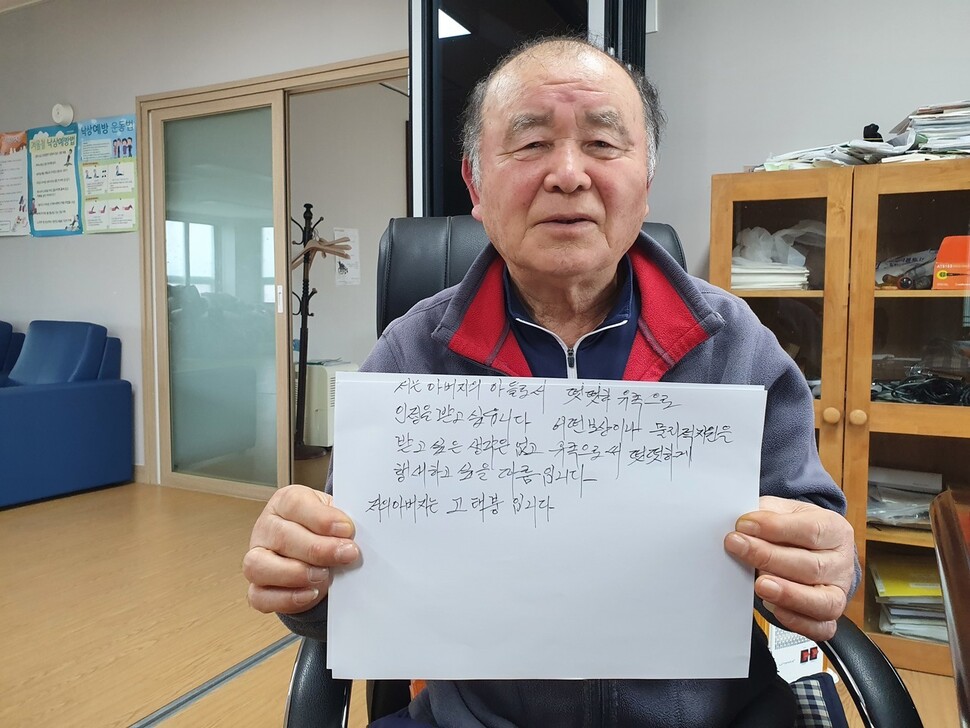

“저는 아버지의 아들로서 떳떳한 유족으로 인정을 받고 싶습니다. 어떤 보상이나 물리(질)적 지원을 받고 싶은 생각은 없고, 유족으로서 떳떳하게 행새(행세)하고 싶을 따름입니다. 저의 아버지는 고태붕입니다.” 고성부 씨. 허호준 기자 hojoon@hani.co.kr

제주시 한경면 고산리 노인복지회관에서 만난 고성부(80)씨는 애초 아버지의 호적에 있었으나 사망 처리된 뒤 큰아버지의 호적에 입적된 경우다.

고씨는 “아버지(고태붕·당시 32)가 1948년 11월11일 밤 집에 찾아온 경찰과 함께 나갔는데 다음날 지서에서 ‘시체를 찾아가라’는 말을 듣고 돌아가신 걸 알게 됐다”고 회고했다. 고씨는 5~6년 전 아버지 묘를 이장할 때 보니 이마에 총상 자국이 뚜렷하게 보였다고 말했다.

고씨는 애초 아버지의 호적에 ‘고윤일’이라는 이름으로 올라갔다. 하지만 아들이 없던 큰아버지는 아버지가 희생되자 아버지와 고윤일을 사망신고하고 고씨를 자신의 호적에 입적시켜 다시 출생신고를 했다. 아버지의 조카가 된 것이다.

“아버지 묘를 이장하기 2~3일 전에 아버지가 끌려갈 때 모습 그대로 꿈에 나타났어요. 생전 꿈에 나타나지 않던 아버지가 깨끗한 얼굴로 ‘새로 좋은 곳으로 이사하는데 주변 정리도 해야 하니 빨리 가서 해야지. 너도 빨리 와서 같이 하자’고 했어요. 아버지가 좋은 데로 가시는구나 생각했지요.”

7살 때부터 큰아버지 댁에 살면서 학교에 다닌 고씨는 큰아버지의 자식이 된 탓에 부모의 제사와 벌초를 해도 유족은 되지 못했다. 고씨는 “떳떳하게 유족으로 인정받고 싶다”고 했다.

아버지의 딸로 인정받기 위해 유전자 검사를 한 유족도 있다. 중문 회수 출신 양옥자(74·서귀포시 강정동)씨의 아버지(양재호·당시 22)는 1949년 1월3일 밤 마을 사람들과 함께 면사무소 인근으로 끌려가 학살됐다. “어머니가 저녁을 먹고 있는 아버지한테 사람들이 불러도 나가지 말고 굴묵(굴뚝)에 가서 숨으라고 했지만, 아버지는 죄지은 게 없다면서 금방 오겠다며 나갔어요. 그게 마지막이었어요.”

양씨는 어머니로부터 아버지의 마지막 순간을 들었다고 했다. 그날은 눈이 무릎까지 올 정도로 쌓였다. 마을 사람들과 함께 끌려간 아버지를 뒤쫓아가자 아버지는 자신의 점퍼를 벗어 어머니 등 뒤에 업혀 있던 갓난 양씨에게 덮어줬다. 아버지는 30여분 뒤 다른 주민들과 일렬로 세워져 총살됐다. 희생된지 사흘 만에 아버지 주검을 수습해 묻었다. 8남매 중 장남이었던 아버지가 희생되자 양씨는 작은아버지 호적에 입적됐다. 양씨는 조부모와 함께 살며 초등학교를 졸업했고, 돈 벌러 육지로 나간 뒤 개가한 어머니를 찾아 경기도에서 중학교에 다녔다.

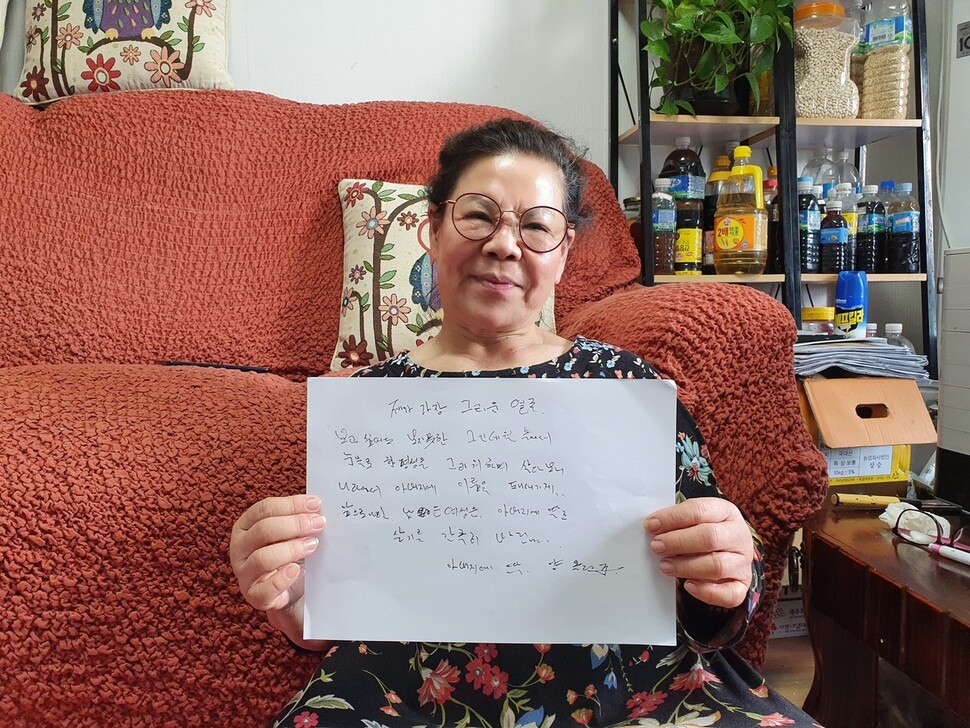

“제가 가장 그리운 얼굴. 보고 싶어도 보지 못한 그 긴 세월 속에서 눈물로 한평생을 그리워하며 살다보니 나라에서 아버지의 이름을 되새기게…앞으로 남은 여생은 아버지의 딸로 살기를 간곡히 바랍니다. 아버지의 딸 양옥자.” 양옥자 씨. 허호준 기자 hojoon@hani.co.kr

양씨는 “어머니는 당신이 죽으면 옥자 아버지 밑으로 간다고 유언을 남겨 일년상을 치른 뒤 바로 제주도에 와서 제사를 지내고 있다”며 “아버지가 4·3 희생자인데도 법적으로는 조카여서 유족으로 받아들여지지 않았다. 아버지의 묘를 이묘할 때 유전자 검사를 했지만 유전자가 검출되지 않았다”고 안타까워했다.

“아버지가 희생되고 어머니는 개가해서 제가 어떻게 살았겠어요? 생각하면 너무 억울해요. 도대체 아버지는 무슨 죄를 지었기에 이렇게 좋은 세월을 만나지 못하고 그렇게 가셨는지 너무 미웠어요. 나도 낳지 말고 가지….” 양씨는 “아버지의 명예를 살리고, 아버지의 딸로 살고 싶다”며 또다시 유전자 검사를 하겠다고 했다.

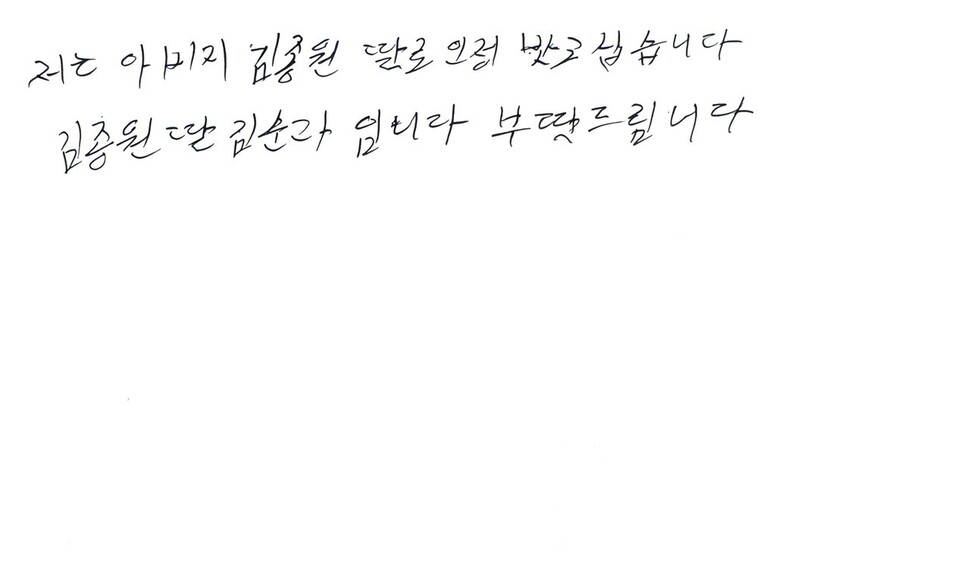

“저는 아버지 김종원 딸로 인정받고 싶습니다. 김종운 딸 김순자입니다. 부탁드립니다.” 김순자 씨가 직접 쓴 글. 허호준 기자 hojoon@hani.co.kr

서귀포시 색달동 김순자씨는 69살이지만 실제 나이는 75살이다. 아버지(김종원·당시 22)는 1948년 12월6일 중문 천제연 다리에서 이웃주민과 함께 총살됐다. 이 때문에 작은아버지의 호적에 입적되면서 6살이나 낮춰 출생신고가 돼 노인들에게 주는 각종 혜택을 받지 못하고 있다고 안타까워했다.

할머니하고만 살면서 학교도 다녀보지 못했다는 김씨는 “어릴 때도 나이가 많이 줄어든 것을 알았지만, 무남독녀이기 때문에 도와줄 사람도 없어 호적을 정정할 생각도 하지 않았다. 아버지가 희생자지만 딸로 신고하지 못하고 조카로 신고할 수밖에 없었다”며 정정할 방법을 알려달라고 호소했다.

“증조할아버지 딸로 된 엉터리 호적을 고치려고 여기저기 찾아다녔습니다. 꼭 고쳐주세요.” 한복순 씨. 허호준 기자 hojoon@hani.co.kr

구좌읍 송당리 출신 한복순(74·제주시 도남동)씨는 증조부의 호적에 입적돼 아버지의 6촌 오누이로 살아왔다.

한씨는 “아버지 3형제가 돌아가시거나 행방불명되고, 할아버지는 일본에 계셨다”며 “16살이 되자 호적을 만들어야 해서 같은 올레(골목)에 살던 증조할아버지가 자기 호적에 놨다가 시집가면 제적시키면 된다면서 입적시켰다”고 말했다. 한씨는 “4·3 때 행방불명된 아버지와 6촌 오누이가 돼 버렸다. 호적을 정정하려고 법원도 찾아다니고 노력했지만 바꾸지 못했다”며 “어디 가서 부끄러워 말도 못한다”고 하소연했다.

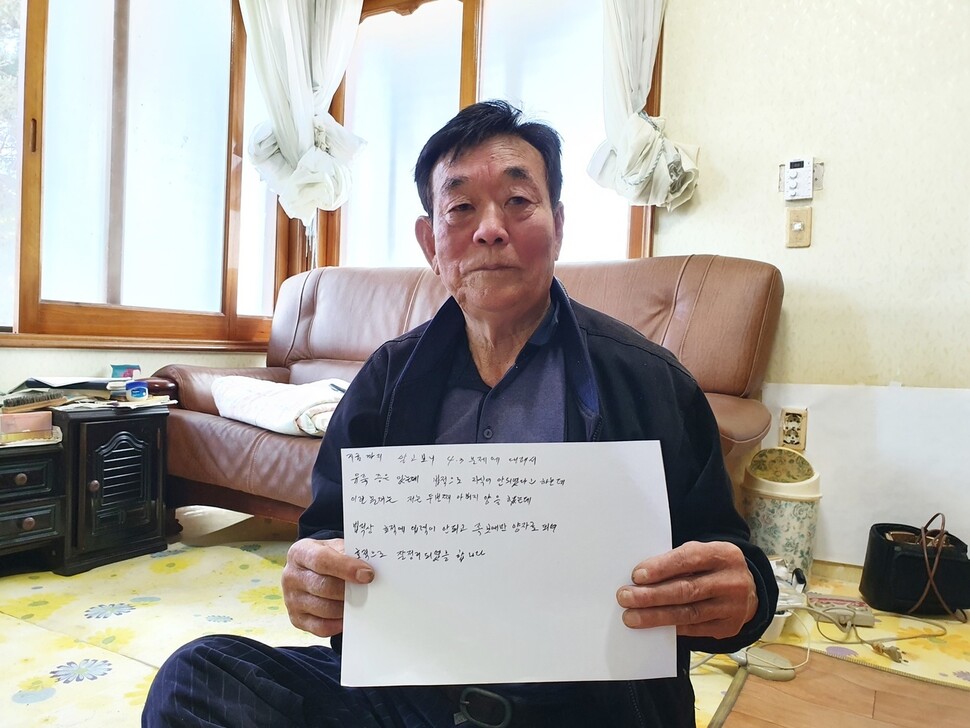

“지금까지 알고보니 4·3 문제에 대해서 유족증은 있는데 법적으로 자식이 안되었다고 하는데, 이런 문제는 저는 두번째 양(자)를 했(갔)는데 법적상 호적에 입적이 안되고 족보에만 양자로 되어 호적으로 잘 정리되었으면 합니다.” 김봉선 씨. 허호준 기자 hojoon@hani.co.kr

서귀포시 남원읍 의귀리 김봉선(80)씨는 아버지의 다섯 형제 가운데 아버지와 셋째아버지는 4·3 전에 병사하고, 나머지 3명은 4·3 때 제주도와 대전형무소에서 수형생활을 하다가 행방불명됐다.

지난 2월 숨진 누님(김명선·94)도 4·3 당시 경찰에 끌려가 2년 동안 육지부 형무소에서 수형생활을 한 수형 희생자다. 김씨는 4·3 희생자인 둘째아버지의 양자로 가 26살부터 제사를 지내고 있지만 법적으로는 입적되지 않았다. 족보에만 양자로 올라 상속권이 없다. 김씨는 “족보상으로만 양자이고 호적으로는 안돼 있는데, 보상 문제 때문에 어떻게 되는지 궁금하다”고 했다.

바다가 훤히 내려다보이는 서귀포시 남원읍 하례리 걸서악 인근 감귤체험농장에서 만난 이수보(77)씨는 아버지(이대호·당시 23)가 4·3 때 서귀포에서 배를 타고 나간 뒤 돌아오지 않았다고 했다. 이른바 ‘수장학살’된 경우다.

이씨는 “정방폭포에서 27명을 세워놓고 총살하려다 총알도 아깝다며 배를 태워서 나가서 돌아오지 않았다고 들었다”고 말했다. 이씨의 할아버지는 이씨를 일본에 있던 큰아버지 호적에 입적시켰다. 아버지의 4·3 희생자 신고는 셋째 아버지가 했다.

이씨는 “재가한 어머니를 따라가서 살기도 했지만 학교 근처도 가지 못했고, 10살까지 출생신고가 되지 않았다”며 “화가 나면 어머니한테 ‘아버지 죽을 때 같이 죽게 왜 보내지 않았느냐’고 원망 아닌 원망을 할 때도 많았다. 작은아버지한테는 ‘아버지 사진이 정말 없느냐’, ‘어떤 어른이냐’고 묻기도 했다”며 눈물을 지었다. 옆에 있던 동갑내기 남편 김영순씨는 “어느 정도 살면 그런 말이 나오지 않을 텐데, 너무 고생하니까 그렇게라도 말한 거다”고 거들었다.

“보고싶은 얼굴 아버지가 생존해 살아만 있어도 좋겠지만, 돌아가셔도 유족으로만 인정해주었으면 좋겠습니다. 4·3 때문에 얼굴도 못 보고 불러보지도 못하는 이 내 심정 누가 알아주겠습니까. 이번 유족으로만 해주셔도, 딸로만 인정해 주셔도 감사하겠습니다. 사위 올림.” 이수보 씨의 남편(오른쪽)이 그를 대신해 편지를 썼다. 허호준 기자 hojoon@hani.co.kr

이씨는 “아버지 표석이 있는 4·3평화공원에 다닌 지도 얼마 되지 않았다. 아무도 말해주는 사람이 없어서 그동안 다니지 못했다”고 말했다. 이들 부부는 아버지 제삿날인 지난 2월13일 간단하게 제물을 마련해 4·3평화공원을 다녀왔다고 했다.

“공원에 가면 울지 않으려고 해도 옛날 살았던 생각을 하면 눈물이 나고 해요. 친척들에게 ‘너희들 아버지는 술 먹고 주사를 부려도 아버지라고 불러보니 얼마나 좋으냐. 난 아버지 얼굴도 모르고 아버지라고 불러보지도 못한다’고 한 적도 있어요.” 이씨는 기자에게 “나처럼 호적이 이상한 사람도 있느냐”며 “아버지 딸로, 유족으로만 인정되면 원이 없겠다”고 말했다.

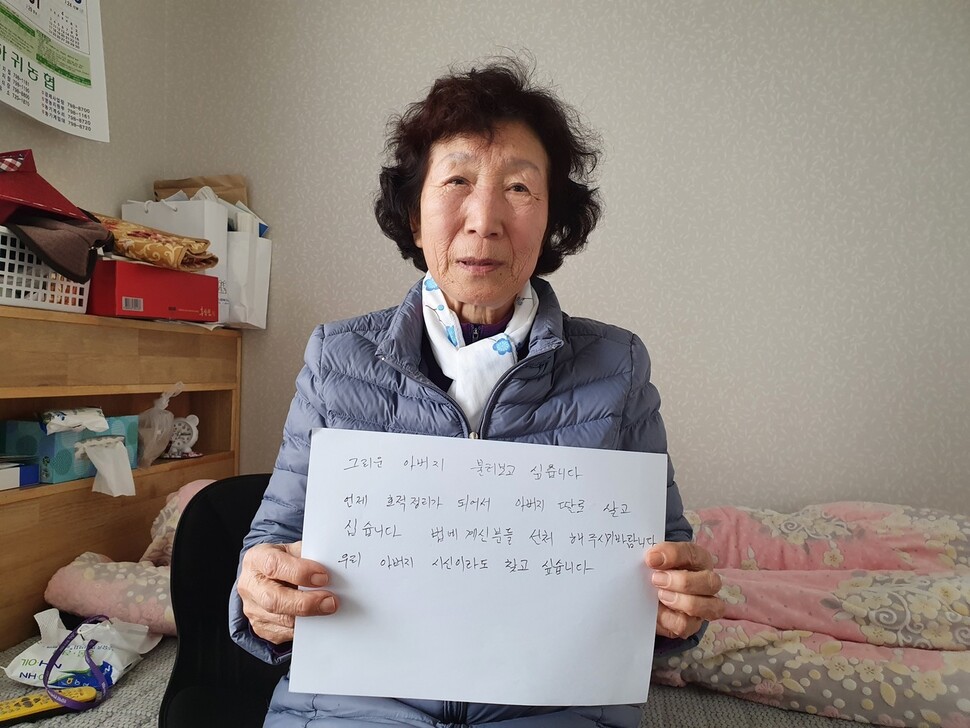

“그리운 아버지 불러보고 싶습니다. 언제 호적 정리가 되어서 아버지 딸로 살고 싶습니다. 법에 계신 분들 선처해 주시기 바랍니다. 우리 아버지 시신이라도 찾고 싶습니다.” 임진옥 씨. 허호준 기자 hojoon@hani.co.kr

임진옥(74·제주시 애월읍)씨는 아버지(임태훈·28)가 군법회의 희생자로 수형생활 중 행방불명됐다.

임씨는 “할머니가 아들 4형제 가운데 3형제가 돌아가시니까 얼마나 가슴이 아프겠나. 셋째 아들 입대 영장이 나올까 봐 큰아들인 아버지의 사망신고를 서둘러 해버렸다”며 “둘째 아들도 4·3 때 돌아가셨는데 혼인한 상태였기 때문에 나를 그분 호적에 입적시켰다”고 말했다.

임씨는 그렇게 4·3 희생자인 둘째아버지의 딸로 4·3 유족이 됐다. 임씨는 “아버지의 딸로 인정받기 위해 호적을 정정하려고 행정기관이나 4·3유족회 등에 알아봐도 기다려보라는 말만 들었다. 재작년에는 아버지 유해를 혹시나 찾을 수 있을까 하는 마음에 유전자 감식을 위해 채혈까지 했다”고 말했다.

“외로울 때는 얼굴도 모르는 아버지가 생각난다”는 임씨는 “호적을 정정해서 아버지 밑으로 가서 유족 대우를 받고 싶다. 아버지 제사를 지내는 사촌 동생들이 조금이라도 혜택을 볼 수 있으면 좋겠다”는 바람을 나타냈다.

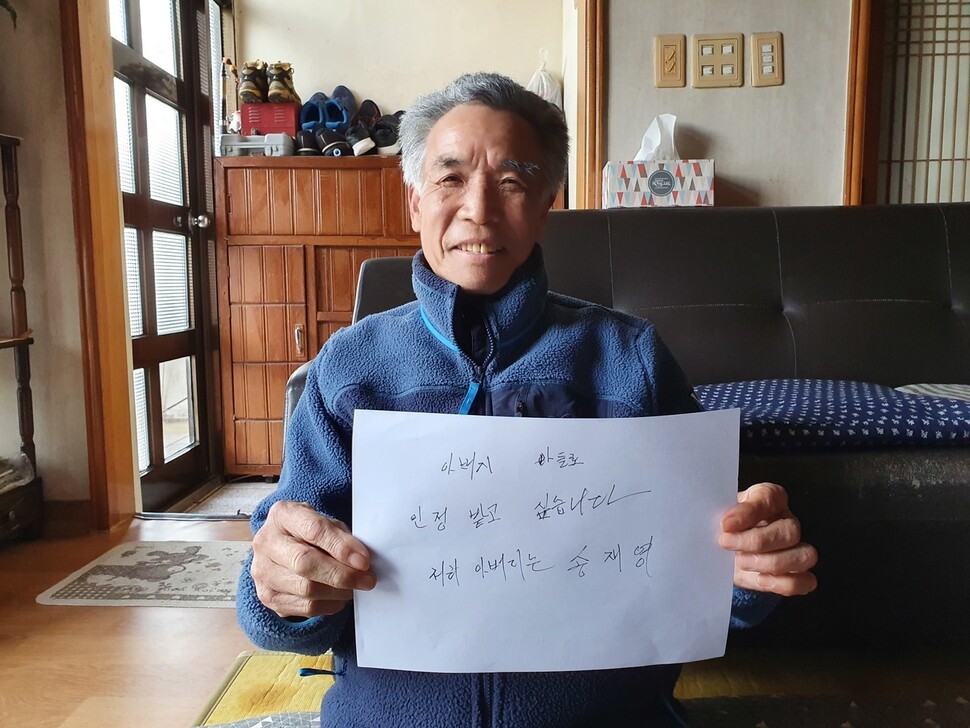

“아버지 아들로 인정받고 싶습니다. 저의 아버지는 송재영.” 송철웅 씨. 허호준 기자 hojoon@hani.co.kr

제주시 애월읍 어음리가 고향인 송철웅(75·제주시 애월읍)씨는 1949년 1월16일 빌레못굴에서 아버지(송재영·당시 32)와 어머니(강성수), 그리고 이름도 모르는 한살 위 형을 잃었다.

굴속에 있다 발각된 주민들은 모두 학살됐다. 송씨는 “어음리가 소개돼 아버지 형제들이 뿔뿔이 흩어질 때 아버지는 어머니 고향인 납읍리로 갔다. 해안마을로 내려가면 죽는다고 생각한 아버지와 어머니는 마을 사람들과 함께 빌레못굴로 피신했는데 결국 희생됐다”고 말했다.

송씨가 7살 되던 해 백부는 결혼신고도 하지 않았던 아버지 사망신고를 하면서 송씨는 자신의 아들로 입적시켰다고 했다. 송씨는 “초등학교를 졸업한 뒤에 백부님에게 제대로 호적을 가져야 할 것 같다고 하자, 백부님이 족보에 (제대로) 올라 있으니까 괜찮을 거라고 해 그대로 뒀다”며 “4·3 유족 신고할 때 호적을 정정해야겠다고 생각해 변호사 조언도 받고 읍사무소에도 가봤지만 방법이 없어 포기한 상태”라고 말했다.

“32살에 결혼해 그때부터 40년 넘게 제사를 지내고 있어요. 5~6년 전에 아버지 묘를 이장하면서 화장해버려 유전자 검사도 할 수 없게 됐습니다. 아버지 아들로 인정받으려고 다녔던 날들을 생각하니 속이 상해서 없는 거로 생각해야겠어요.”

송씨의 말 속에는 아버지의 아들로 인정받지 못한 지난 긴 세월에 대한 안타까움이 묻어났다.

허호준 기자

hojoon@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)