[이명박 정부 1년 평가]

살림살이 나아졌나 ② 비정규직의 삶에 비핀 노동정책

살림살이 나아졌나 ② 비정규직의 삶에 비핀 노동정책

# 5년째 비정규직 30살 정광희씨

비정규직법 믿고 기다렸는데

고용기간 제한 연장 추진 ‘절망’

일자리 불안에 결혼마저 주저

“평생을 비정규직으로만 보내라는 말과 다름없죠.” 정부와 한나라당이 기간제 고용기간 제한을 현행 2년에서 4년으로 늘리는 쪽으로 비정규직법 개정을 추진한다는 소식에 정광희(30·사진)씨는 씁쓸한 웃음을 지었다. 정씨는 2005년 7월 한국도로공사에 채용돼 천안지사에서 고속도로 안전순찰원으로 일한다. 1년 단위로 계약을 갱신해야 하는 기간제 노동자인 그는 첫 직장인 이곳에서 꿈 많은 20대를 보냈지만, 비정규직이란 ‘굴레’는 언제나 벗어던질 수 있을지 그저 캄캄할 뿐이라고 했다. 정규직 전환 기회가 두 차례 찾아왔다. 2007년 7월 도로공사는 정부의 ‘제1차 공공부문 비정규직 무기계약직 전환’ 지침에 따라 기간제 노동자 485명을 계약 갱신이 필요없는 무기계약직으로 전환한다고 발표했다. 그러나 명단에 그의 이름은 없었다. 입사 기준일을 2005년 5월로 정한 탓에 7월 입사한 그는 빠진 것이다. “근무일수가 겨우 한 달 모자랐어요.” 주위에선 ‘1년 뒤 2차 전환 때를 기다려 보라’며 다독였다. 그러나 지난해 들어선 이명박 정부는 되레 ‘공공부문 선진화 계획’을 들이밀었고, 도로공사도 ‘2차 전환’을 흐지부지했다. 결국 정씨가 기댈 것은 비정규직법밖에 없다. 현행 법대로면 올해 7월 기간제 고용기간 2년을 넘기는 정씨는 정규직 전환을 기대할 수 있다.

그런데 이명박 정부는 비정규직 고용기간을 4년으로 연장하겠다고 나선 것이다. 비정규직법이 이대로 개정되면, 또 2년을 기다려야 한다. “20대 청년 시절 6년을 비정규직으로만 일하라는 거죠. 이제와서 다른 일자리를 구하기도 어려운데 ….” 2년 뒤엔 정규직이 될 수 있을까? 도로공사는 ‘공공부문 구조조정’을 추진한다며 12곳 지사의 안전순찰 업무를 외주업체에 위탁했다. 정규직 전환은커녕 외주업체 소속으로 바뀔 가능성이 있는 것이다. 그는 “외주업체 안전순찰원의 고용 불안은 직접 고용된 비정규직보다 크다”며 “일자리를 불안하게 만드는 쪽으로 세상이 흘러가고 있다”고 말했다. 입사 땐 ‘경력이 쌓이면 정규직이 되겠거니’ 여겼는데, 몇 달 지나자 ‘비정규직의 벽’을 온몸으로 느낄 수밖에 없었다고 했다. 연말이면 ‘계약 해지’ 두려움, 정규직에게만 주는 성과급, 비정규직에겐 발급되지 않는 사원증 …. 업무는 정규직과 다를 바 없는데도 말이다. 고속도로 위에서 목숨 걸고 교통사고 처리를 하거나 도로 정비를 하는 것은 정규직이나 비정규직을 가리지 않는다. 1년 전 만난 여성과 결혼하려 하지만, 거듭 따지고 주저하게 된다고 했다. 일자리가 어떻게 될지 불투명하기 때문이다. “일자리가 안정되기만 바랄 뿐입니다. 비정규직 노동자를 줄이자는 비정규직법 제정 취지를 정부가 잊어선 안 됩니다.” 천안/최원형 기자

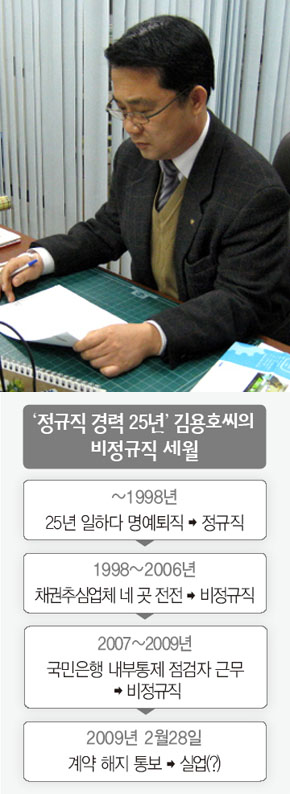

# 계약해지 통보받은 50대 가장 김용호씨

IMF 명퇴뒤 계약직 전전

# 계약해지 통보받은 50대 가장 김용호씨

IMF 명퇴뒤 계약직 전전

정규직 자리보전 밀려 또 해고

“아들 취업까지 버텨야하는데”

지난 20일 강원도 원주에서 만난 김용호(56)씨는 ‘고용계약서’ 두 통을 내밀며 화를 가라앉히지 못했다. 두 통 모두 지난해 9월10일 김씨와 국민은행이 작성한 계약서였다. 김씨가 보관하던 계약서에는 “계약 인력의 정년은 58세로 하고, 정년에 도달한 달의 말일에 고용기간이 만료된다”고 적혀 있는데, 은행에서 출력한 계약서 사본에는 이 조항이 없었다. “정년 조항이 걸릴 것 같으니까 없앤 거예요. 부당 해고란 걸 자인하는 거죠.” 김씨는 2007년 9월 국민은행에 ‘내부통제 점검자’로 채용됐다. 은행에서 일어날 금융사고를 미리 점검하는 업무였다. 은행에서 일한 경력이 10년 이상인 사람들을 뽑았기에 대부분 40~50대 가장들이었다. 1년마다 근로계약을 갱신해야 하고 성과급도 못 받는 비정규직이지만, 한 달 170만여원을 받으며 정년까지 일할 수 있으리라 여겼다. 하지만 국민은행은 지난해 12월29일 김씨 등 457명에게 ‘계약 해지’를 통보했다. 170여명이 지난달 계약 만료로 회사를 떠났고, 남은 이들도 올해 11월까지 차례로 계약이 끝난다. 이들의 빈자리는, 임금피크제 시행으로 일자리가 없어진 차장급 정규직들이 차지했다. 오는 28일 계약이 끝나는 김씨는 다른 은행에서 25년 동안 정규직으로 일하다 외환위기 때 명예퇴직했다. 그 뒤론 비정규직 일자리만 떠돌았다. 신용정보업체를 옮겨다니며 채권추심 일을 했지만, 4대 보험도 적용되지 않는 불안한 일자리였다. 버는 돈도 신용시장이 위축되며 줄어들었지만, 가장으로서 마달 수가 없었다. 국민은행 일자리는 비정규직이라도 4대 보험과 정년도 보장됐기에 반가웠다고 했다. 취업난 때문에 대학원에 진학했다가 입대해 있는 아들이 취직할 때까진 버틸 수 있을 것도 같았다. 그런데 청천벽력 같은 계약 해지 통보가 날아든 것이다. “정규직에게 일자리를 준다고 힘없는 비정규직을 희생시킨 겁니다. 비정규직이라고 해서 이렇게 쉽게 잘라내도 된다는 법이 있습니까?” 국민은행 쪽은 “계약 해지자 모두에게 자회사 채권추심 일 등 일자리를 마련하고 있다”고 밝혔다. 김씨는 “이미 겪었던 불안한 일자리와 다르지 않을 것”이라며 거부할 뜻을 비쳤다. 김씨는 당장 취업이 다급해도 아들에게 결코 비정규직 일자리는 권하지 않겠다고 잘라 말했다. “비정규직은 한 가족 모두의 생계를 불안하게 만드는데, 어떻게 아들에게 권할 수 있겠습니까?” 이명박 정부가 추진하는 ‘청년 인턴제’에도 “청년들을 비정규직으로 몰아내는 처사”라며 싸늘한 시선을 보냈다. 2007년 대통령 선거 때 이명박 후보에게 표를 던졌다는 김씨는 “위기를 꼭 헤쳐나갈 거라고 믿지만, 비정규직 노동자나 서민들의 현실을 모르는 ‘강부자 내각’을 기용해 희망을 주지 못하고 있다”고 쓴소리를 했다. 원주/최원형 기자 circle@hani.co.kr

고용기간 제한 연장 추진 ‘절망’

일자리 불안에 결혼마저 주저

“평생을 비정규직으로만 보내라는 말과 다름없죠.” 정부와 한나라당이 기간제 고용기간 제한을 현행 2년에서 4년으로 늘리는 쪽으로 비정규직법 개정을 추진한다는 소식에 정광희(30·사진)씨는 씁쓸한 웃음을 지었다. 정씨는 2005년 7월 한국도로공사에 채용돼 천안지사에서 고속도로 안전순찰원으로 일한다. 1년 단위로 계약을 갱신해야 하는 기간제 노동자인 그는 첫 직장인 이곳에서 꿈 많은 20대를 보냈지만, 비정규직이란 ‘굴레’는 언제나 벗어던질 수 있을지 그저 캄캄할 뿐이라고 했다. 정규직 전환 기회가 두 차례 찾아왔다. 2007년 7월 도로공사는 정부의 ‘제1차 공공부문 비정규직 무기계약직 전환’ 지침에 따라 기간제 노동자 485명을 계약 갱신이 필요없는 무기계약직으로 전환한다고 발표했다. 그러나 명단에 그의 이름은 없었다. 입사 기준일을 2005년 5월로 정한 탓에 7월 입사한 그는 빠진 것이다. “근무일수가 겨우 한 달 모자랐어요.” 주위에선 ‘1년 뒤 2차 전환 때를 기다려 보라’며 다독였다. 그러나 지난해 들어선 이명박 정부는 되레 ‘공공부문 선진화 계획’을 들이밀었고, 도로공사도 ‘2차 전환’을 흐지부지했다. 결국 정씨가 기댈 것은 비정규직법밖에 없다. 현행 법대로면 올해 7월 기간제 고용기간 2년을 넘기는 정씨는 정규직 전환을 기대할 수 있다.

그런데 이명박 정부는 비정규직 고용기간을 4년으로 연장하겠다고 나선 것이다. 비정규직법이 이대로 개정되면, 또 2년을 기다려야 한다. “20대 청년 시절 6년을 비정규직으로만 일하라는 거죠. 이제와서 다른 일자리를 구하기도 어려운데 ….” 2년 뒤엔 정규직이 될 수 있을까? 도로공사는 ‘공공부문 구조조정’을 추진한다며 12곳 지사의 안전순찰 업무를 외주업체에 위탁했다. 정규직 전환은커녕 외주업체 소속으로 바뀔 가능성이 있는 것이다. 그는 “외주업체 안전순찰원의 고용 불안은 직접 고용된 비정규직보다 크다”며 “일자리를 불안하게 만드는 쪽으로 세상이 흘러가고 있다”고 말했다. 입사 땐 ‘경력이 쌓이면 정규직이 되겠거니’ 여겼는데, 몇 달 지나자 ‘비정규직의 벽’을 온몸으로 느낄 수밖에 없었다고 했다. 연말이면 ‘계약 해지’ 두려움, 정규직에게만 주는 성과급, 비정규직에겐 발급되지 않는 사원증 …. 업무는 정규직과 다를 바 없는데도 말이다. 고속도로 위에서 목숨 걸고 교통사고 처리를 하거나 도로 정비를 하는 것은 정규직이나 비정규직을 가리지 않는다. 1년 전 만난 여성과 결혼하려 하지만, 거듭 따지고 주저하게 된다고 했다. 일자리가 어떻게 될지 불투명하기 때문이다. “일자리가 안정되기만 바랄 뿐입니다. 비정규직 노동자를 줄이자는 비정규직법 제정 취지를 정부가 잊어선 안 됩니다.” 천안/최원형 기자

정규직 자리보전 밀려 또 해고

“아들 취업까지 버텨야하는데”

지난 20일 강원도 원주에서 만난 김용호(56)씨는 ‘고용계약서’ 두 통을 내밀며 화를 가라앉히지 못했다. 두 통 모두 지난해 9월10일 김씨와 국민은행이 작성한 계약서였다. 김씨가 보관하던 계약서에는 “계약 인력의 정년은 58세로 하고, 정년에 도달한 달의 말일에 고용기간이 만료된다”고 적혀 있는데, 은행에서 출력한 계약서 사본에는 이 조항이 없었다. “정년 조항이 걸릴 것 같으니까 없앤 거예요. 부당 해고란 걸 자인하는 거죠.” 김씨는 2007년 9월 국민은행에 ‘내부통제 점검자’로 채용됐다. 은행에서 일어날 금융사고를 미리 점검하는 업무였다. 은행에서 일한 경력이 10년 이상인 사람들을 뽑았기에 대부분 40~50대 가장들이었다. 1년마다 근로계약을 갱신해야 하고 성과급도 못 받는 비정규직이지만, 한 달 170만여원을 받으며 정년까지 일할 수 있으리라 여겼다. 하지만 국민은행은 지난해 12월29일 김씨 등 457명에게 ‘계약 해지’를 통보했다. 170여명이 지난달 계약 만료로 회사를 떠났고, 남은 이들도 올해 11월까지 차례로 계약이 끝난다. 이들의 빈자리는, 임금피크제 시행으로 일자리가 없어진 차장급 정규직들이 차지했다. 오는 28일 계약이 끝나는 김씨는 다른 은행에서 25년 동안 정규직으로 일하다 외환위기 때 명예퇴직했다. 그 뒤론 비정규직 일자리만 떠돌았다. 신용정보업체를 옮겨다니며 채권추심 일을 했지만, 4대 보험도 적용되지 않는 불안한 일자리였다. 버는 돈도 신용시장이 위축되며 줄어들었지만, 가장으로서 마달 수가 없었다. 국민은행 일자리는 비정규직이라도 4대 보험과 정년도 보장됐기에 반가웠다고 했다. 취업난 때문에 대학원에 진학했다가 입대해 있는 아들이 취직할 때까진 버틸 수 있을 것도 같았다. 그런데 청천벽력 같은 계약 해지 통보가 날아든 것이다. “정규직에게 일자리를 준다고 힘없는 비정규직을 희생시킨 겁니다. 비정규직이라고 해서 이렇게 쉽게 잘라내도 된다는 법이 있습니까?” 국민은행 쪽은 “계약 해지자 모두에게 자회사 채권추심 일 등 일자리를 마련하고 있다”고 밝혔다. 김씨는 “이미 겪었던 불안한 일자리와 다르지 않을 것”이라며 거부할 뜻을 비쳤다. 김씨는 당장 취업이 다급해도 아들에게 결코 비정규직 일자리는 권하지 않겠다고 잘라 말했다. “비정규직은 한 가족 모두의 생계를 불안하게 만드는데, 어떻게 아들에게 권할 수 있겠습니까?” 이명박 정부가 추진하는 ‘청년 인턴제’에도 “청년들을 비정규직으로 몰아내는 처사”라며 싸늘한 시선을 보냈다. 2007년 대통령 선거 때 이명박 후보에게 표를 던졌다는 김씨는 “위기를 꼭 헤쳐나갈 거라고 믿지만, 비정규직 노동자나 서민들의 현실을 모르는 ‘강부자 내각’을 기용해 희망을 주지 못하고 있다”고 쓴소리를 했다. 원주/최원형 기자 circle@hani.co.kr

| |

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)