코로나19 신규 확진자가 급증한 지난 2월 서울 송파구보건소 선별진료소에서 신속항원검사 차례를 기다리는 시민들 너머로 신속항원검사를 하고 있는 시민들의 모습이 보이고 있다. 김혜윤 기자 unique@hani.co.kr

취합 크기가 커질수록 감염자의 검체가 섞인 취합 검체의 바이러스 농도는 낮아진다. 바이러스의 농도가 낮아질수록 PCR검사에서 음성이 나올 가능성이 커진다. 이런 경우 검사를 했음에도 감염자를 감염되지 않았다고 판단하는 오류가 생길 가능성이 커진다. 검사의 정확도가 낮아지는 것이다. 이런 정확도 문제를 고려해, 한국에서는 취합 크기가 5개인 취합 검사를 시행했던 것으로 알려져 있다.[2]

2022년 1월 하순은 오미크론 변이의 점유율이 증가하면서 앞으로 신규 확진자수가 훨씬 더 많이 늘어날 것으로 예상하던 시기였다. PCR검사 위주의 검사 방식에서 항원 검사 위주로의 전환을 예고하고 있었다. 이런 상황에서 1월20일에 진단의학과 모 교수는 언론인과의 인터뷰에서 항원 검사의 정확도에 우려를 표하면서 취합 크기를 10개까지 늘리는 것을 고려해야 한다는 의견을 제안했다.[3]

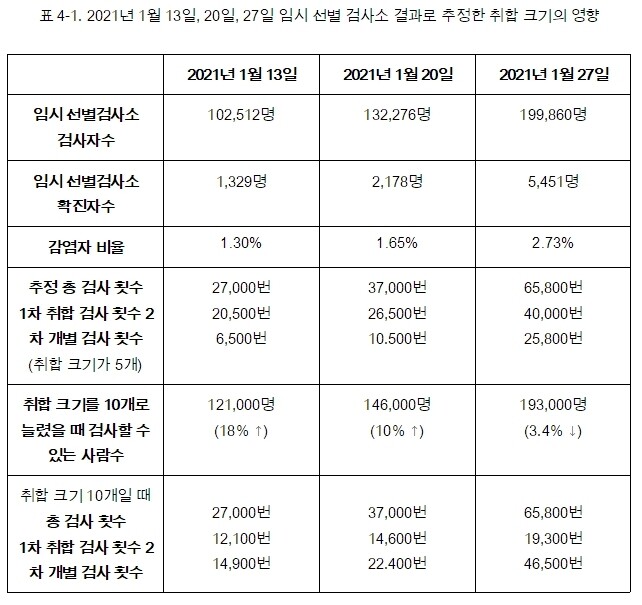

당시 감염 확산 상황을 보자. 2022년 1월20일은 임시선별검사소의 검사자수 대비 확진자수, 다시 말해 감염자 비율이 1%를 넘어 2%를 향해 가고 있었다.[4] 그날 발표된 전날 임시선별검사소 검사자수는 13만2276명이었다.그 중 2178명이 확진되었다. 검사자중 감염자 비율이 1.65%였다. 이 검사자수와 감염자 비율에서 검체 5개를 섞는 취합 검사 방식으로 검사하면 총 3만7000번 검사를 해야 한다. 검사자수 대비 총 검사 횟수는 28.0%다. 1차 취합 검사에서는 2만6500번(=132,276÷5) 검사를 하므로, 2차 개별 검사에서는 1만500번(37,000-26,500) 검사를 한다고 볼 수 있다.

감염자 비율이 1.65%이고 취합 크기가 10개이면 총 검사 횟수는 3만3500번 정도이고, 검사자수 대비 총 검사 횟수는 25.3%다. 취합 크기가 5개였을 때 했을 것으로 추정한 총 검사 횟수 3만7000번을 그대로 유지하고 취합 크기를 10개로 늘려 검사하면, 검사할 수 있는 사람수는 14만6천명(=37,400÷0.253) 정도다. 약 10% 더 많은 사람을 검사할 수 있는 수준이다. 취합 크기를 5개에서 10개로 두 배 늘리면, 검사할 수 있는 사람수가 2배가 아닌, 10%만 늘어나는 정도에 불과하다.

취합 크기가 10인 취합 검사 방식으로 14만6000명을 검사하면, 1차 취합 검사에서는 1만4600번(=146,000÷10) 검사를 한다. 2차 개별 검사 과정에서는 총 검사 횟수에서 이 숫자를 뺀 2만2400번(=37,000-14,600) 검사를 한다. 취합 크기가 5일 때의 1만500번보다 2배 이상 많다. 2차 개별 검사를 위한 재분류 작업에 소모되는 인적 물적 자원과 시간을 따져봐야 하는 수준이다.

1주일 전인 1월 13일 임시선별검사소의 검사자수는 10만2512명이었고 그 중 1329명이 확진되어서 검사자 중 감염자 비율이 1.30%였다.[5] 이 감염자수와 감염자 비율에서 취합 크기가 5이면 총 검사 횟수는 2만7000번 정도다. 취합 크기를 5개에서 10개로 늘리면 같은 총 검사 횟수로 검사할 수 있는 사람수는 12만1000명으로 18% 더 증가하는 정도다. 이 경우도 2차 개별 검사를 위해 재분류해야 하는 검체수는 두배 이상 늘어난다.

1주일 후인 1월27일에는 임시선별검사소에서 검사받은 사람 19만9860명 중 5451명이 확진됐다. 검사자중 감염자 비율이 2.73%였다.[6] 이 감염자수와 감염자 비율에서 취합 크기가 5이면 총 검사 횟수는 6만5800번 정도다. 취합 크기를 5개에서 10개로 늘리면 같은 총 검사 횟수로 검사할 수 있는 사람수는 19만2000명으로 오히려 더 줄어든다. 취합 크기를 10개로 늘리는 것이 전혀 의미가 없는 경우다.

감염자 비율이 수도권과 비수도권이 다른 점도 고려해야 한다. 2022년 1월20일 국내 발생 신규 확진자 6357명 중 서울, 경기도, 인천을 포함하는 수도권에서 4063명이 나왔다. 비수도권은 2294명이다. 2021년 인구 분포를 보면 수도권의 인구는 역 2605만5000명, 비수도권은 2569만명으로 거의 비슷하다.[7] 인구 대비 신규 확진자수를 계산하면 수도권이 비수도권에 비해 1.75배 많다. 임시 선별 검사소에서 검사를 받는 사람 중에 감염자가 차지하는 비율도 수도권이 전국 평균보다 더 컸을 가능성이 있고, 이는 취합 크기에도 영향을 끼친다.

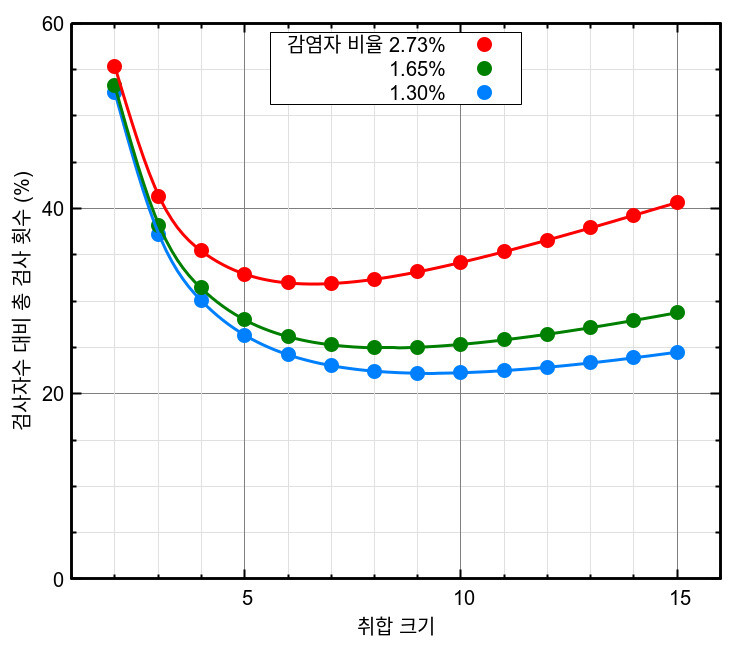

감염자 비율이 1.30%, 2.65%, 2.73%인 경우 취합 크기에 따라 총 검사횟수가 어떻게 변하지는 그림 4-7에서 볼 수 있다. 감염자 비율이 1.30%이면 취합 크기가 9인 경우가 검사자수 대비 총 검사횟수가 22.22%로 가장 낮다. (파란색 동그라미) 취합 크기가 8이거나 10이어도 22.44%와 22.27%로 거의 차이가 없다. 취합 크기가 5인 경우의 26.33%와는 약간의 차이가 있지만 큰 차이는 아니다. 감염자 비율이 1.65%이면 최적의 취합 크기가 8인 경우가 검사자수 대비 총 검사횟수가 24.96%로 가장 낮다.(초록색 동그라미) 이 경우도 마찬가지로 취합 크기가 7이거나 9여도 25.28%와 25.02%로 거의 차이가 없다. 취합 크기가 5인 경우의 27.98%와는 큰 차이가 나지 않는다. 감염자 비율이 2.73%이면 취합 크기가 7인 경우가 검사자수 대비 총 검사횟수가 31.90%로 가장 낮다.(빨간색 동그라미) 취합 크기가 5인 경우의 32.93%와 차이도 상당히 좁혀졌다.

그림 4-7. 감염자 비율이 2022년 1월13일, 20일, 27일에 임시선별검사소에서 검사한 사람들의 감염자 비율인 경우, 취합 검사의 취합 크기에 따라 검사자수 총 대비 검사 횟수가 어떻게 변하는지 보여주는 그래프. 감사자수 대비 총 검사 횟수가 작을수록 더 효과적이다.

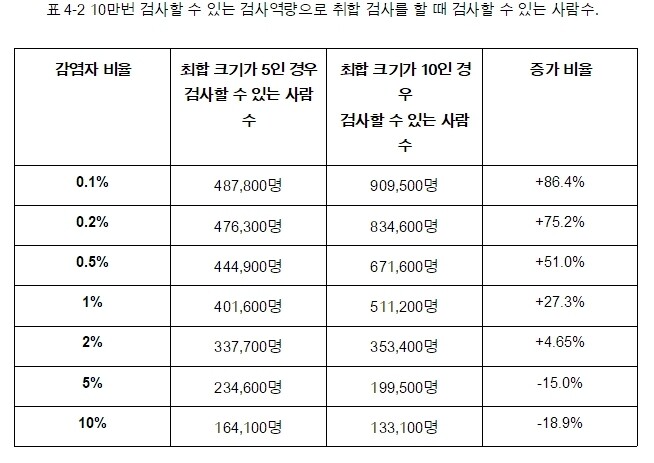

총 검사 횟수가 10만번인 검사 역량으로 취합 검사를 할 경우 얼마나 많은 사람을 검사할 수 있는지는 표 4-2에 정리했다. 검사 받는 사람들 중 감염자가 차지하는 비율이 0.1%이면 취합 크기가 5일 때 검사 횟수보다 4.878배 많은 사람을 검사할 수 있고 취합 크기가 10일 때는 검사 횟수보다 9.095배 많은 사람을 검사할 수 있다. 취합 크기를 5에서 10으로 늘리면 거의 두 배 더 많은 사람을 검사할 수 있다.

하지만 2021년 1월20일에서 27일 사이 임시선별검사소에서 검사 받은 사람들의 감염자 비율과 거의 비슷한 2%의 감염자 비율에서는 취합 크기를 5에서 10으로 늘려도 겨우 4.65% 더 많은 사람을 검사할 뿐이다. 이런 수치들을 고려하면, 결국 취합 크기를 5개에서 10개로 늘리자는 1월 20일의 제안은 시기상 부적절했음을 알 수 있다.

언제 취합 크기를 늘렸어야 했을까?

2021년 11월 초 한국에서는 단기 확진자 치명률이 1%를 넘었다. 3부에서 다룬 것처럼 델타 변이가 지배하던 시기에 영국의 단기 확진자 치명률이 0.4%를 밑돌던 상황과 비교하면, 2021년 11월 초 한국은 영국보다 2.5배 이상 감염자를 못 찾았다. 이 시기가 감염자를 더 많이 찾아내 격리함으로써 감염 확산을 줄여야 했던 시기로, 적극적인 검사 전략을 시행했어야 했던 시기이다. 11월1~7일 임시선별검사소에서 검사를 받은 사람수는 65만6243명이었고, 그 중 확진자는 4791명이었다. 감염자 비율은 0.730%였다.[9]

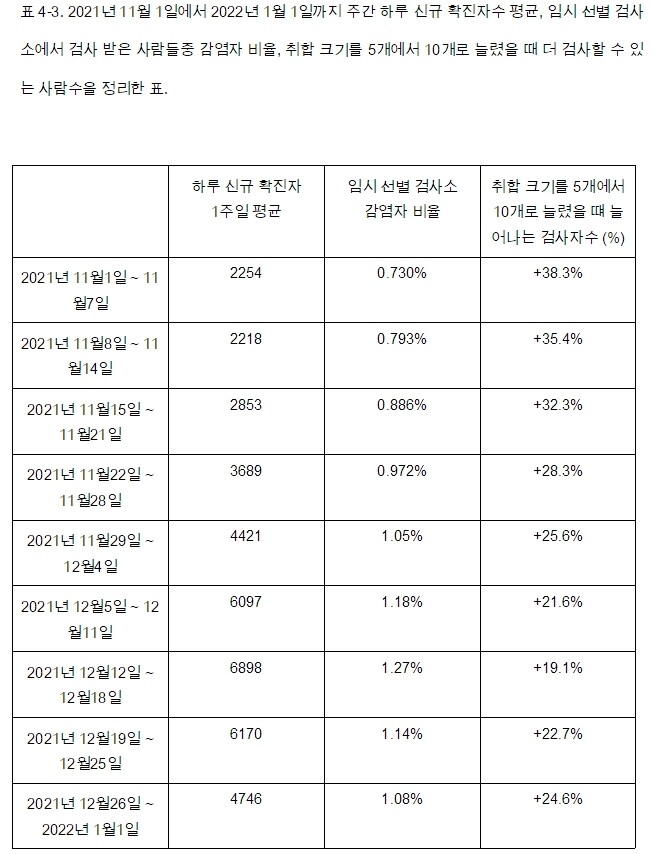

감염자 비율이 0.730%, 취합 크기가 5개면 검사자수 대비 총 검사 횟수는 23.6%이다. 11월1일부터 11월 7일까지 임시선별검사소 검사자수가 65만6243명을 취합 크기 5로 취합 검사를 했으면 총 15만5000번(=656,243×23.6%) 검사를 했을 것으로 추정할 수 있다. 만약에 취합 크기를 10개로 늘리면 검사자수 대비 총 검사 횟수는 17.1%이다. 총 검사 횟수가 15만5000번으로 같으면, 검사할 수 있는 사람수는 90만8000명(=155,000÷17.1%)이다. 취합 크기를 5개에서 10개로 두 배 늘리면 검사할 수 있는 사람수는 38.3% 늘어난다. 취합 크기가 2배로 커진 것에 비하면 증가하는 정도가 크지 않지만, 상당히 효과가 있는 수준이다. 비수도권 임시선별검사소에서의 감염자 비율이 더 낮았다는 것을 고려하면 비수도권에서 취합 크기를 늘림으로써 볼 수 있는 효과가 더 컸을 것으로 추측할 수 있다

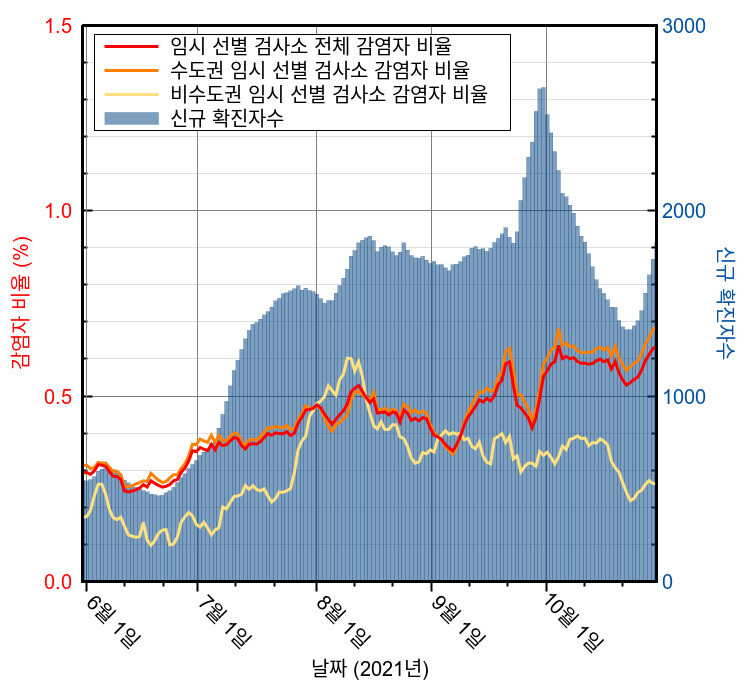

이보다 한 달 전인 2021년 10월초에도 단기 확진자 치명률이 0.4%를 넘으면서 상승하는 추세였다. 2021년 7월말과 8월초의 0.2%에 비하면 두배 이상으로 높아지는 시기였다. 젊은층의 백신 접종률이 올라가면서 단기 확진자 치명률이 높아지는 시기였지만, 하루 신규 확진자수가 2천명을 넘으면서 절대적인 수치 자체가 일시적으로 늘어나는 시기였다. 이후에 신규 확진자수가 줄기는 했지만 줄어든 신규 확진자수는 감염자가 줄어들었다기보다는 감염자를 잘 찾지 못해서 확진자수가 줄어들었을 가능성이 컸던 때이다.

그림 4-8. 2021년 6월부터 델타 변이로 인해 신규 감염자가 폭증하기 전인 10월 말까지의 신규 확진자수(파란색 막대), 임시선별검사소 검사자 중 감염자의 비율 (수도권: 주황색 곡선, 비수도권: 노란색 곡선, 전체: 빨간색 곡선)

10월1~7일 임시선별검사소에서 검사받은 사람수는 69만4432명이었고 이 가운데 4218명이 확진됐다. 감염자 비율은 0.607%였다. 이 감염자 비율에서 취합크기를 5개에서 10개로 늘렸으면 같은 총 검사 횟수로 45% 더 많은 사람을 검사할 수 있었다. 이 때도 취합 크기를 5개에서 10개로 늘리면 검사할 수 있는 사람수도 상당히 늘릴 수 있던 시기였다.[8]

표 4-3은 2021년 11월 1일부터 2022년 1월 1일까지 일주일 간격을 나눠 하루 신규 확진자수 평균과 임시 선별 검사소에서 검사 받은 사람들 중 감염자 비율, 그리고 이로부터 취합 검사의 취합 크기를 5개에서 10개로 늘렸을 경우 얼마나 더 검사할 수 있는지를 정리한 표다. 신규 확진자수가 정점이었던 12월12~18일에 취합 크기를 5개에서 10개로 늘렸으면 검사량은 19.1% 늘었겠지만, 이보다 5주 전인 11월8~14일에 취합 크기가 5개에서 10개로 늘렸으면 검사량은 35.4% 늘릴수 있었다.

이미 11월 초에 단기 확진자 치명률이 1%을 넘는 위험 징후가 있었기 때문에, 11월10일 전후에 감염자를 더 찾아내기 위한 조치가 필요한 시기였다. 이때 취합 크기를 5개에서 10개로 늘려 검사역량을 확충하고, 감염 전파 위험이 큰 집단에 대한 검사를 더 강화했으면 이후 12월 15일 전후에 나타났던 한국의 의료 위기 상황을 좀 더 완화할 수 있었지 않았나 하는 생각을 해 볼 수 있다.

감염자 비율 따라 검사 역량도 달라진다.

델타 변이로 하루 신규 확진자수가 정점에 이르렀던 시기에 임시선별검사소에서 검사받은 사람 중 감염자 비율은 약 1.3%였다. 이 기간동안 임시선별검사소에서 검사받은 사람수는 20만명 수준이었다. 취합 크기 5인 취합 검사 방식으로 감염자 비율이 1.3%인 20만명을 검사하려면 1차 취합 검사와 2차 개별 검사를 합친 총 검사 횟수는 5만2700번의 검사를 해야 한다.

검사받는 사람들중 감염자 비율이 3%로 높아졌다고 하자. 취합 크기를 5로 유지하면서 임시선별검사소에서 하루에 할 수 있는 검사 횟수 5만2700번으로 검사할 수 있는 사람수는 15만4000명이다. 검사할 수 있는 사람수가 감염자 비율이 1.3%일 때보다 4만6000명 줄어든다. 감염자 비율이 3.0%일 때 최적의 취합 크기는 6인데, 이 취합 크기로 검사하면 15만8000명을 검사할 수 있을 뿐이다. 취합 크기를 더 늘리거나 줄이면 검사할 수 있는 사람 수는 더 줄어든다.

만약에 감염자 비율이 훨씬 커져서 더 이상 취합 검사를 하지 못하고 개별 검사 방식으로 검사해야 하는 상황이라고 하자. 그러면 같은 수의 PCR 장비로 검사할 수 있는 사람수는 20만명에서 5만2700명으로 줄어든다. 임시선별검사소에서 할 수 있는 검사 역량이 감염자 비율이 3%일 때와 비교하면 거의 3분의 1 수준으로 낮아지고, 감염자비율이 1.3%일 때와 비교하면 거의 4분의 1 수준으로 낮아진다.

반대로 감염자 비율이 0.5%로 낮아졌다고 하자. 취합 크기를 5로 유지하면서 임시 선별 검사소에서 하루에 할 수 있는 검사 횟수 5만2700번으로 검사할 수 있는 사람 수는 23만4000명으로 3만4000명 더 검사할 수 있다. 취합 크기를 10으로 늘리면 35만4000명을 검사할 수 있다. 15만 4000명을 더 검사할 수 있다.

만약 감염자 비율이 0.1%로 훨씬 낮아졌다고 하자. 임시선별검사소에서 하루에 할 수 있는 검사 횟수 5만2700번으로 검사할 수 있는 사람 수는 25만7000명으로 늘어난다. 감염자 비율이 1.3%일때보다 5만7000명 더 많은 사람을 검사할 수 있다. 만약에 취합 크기를 5에서 10으로 늘릴 수 있으면 검사할 수 있는 사람수는 47만9000명으로 거의 28만명을 더 검사할 수 있다. 개별 검사 방식보다는 9배 이상 더 많은 사람을 검사할 수 있다.

PCR검사 역량은 결국 검사를 받는 사람들 중에서 감염자가 차지하는 비율과 취합 크기에 따라 크게 달라지는 것을 알 수 있다. 감염자 비율이 낮을 때는 허용할 수 있는 검사의 정확도까지 취합 크기를 늘리고 감염 위험이 높은 집단을 찾아 적극적으로 더 많은 사람을 검사할 필요가 있다. 무증상 감염자를 더 많이 찾아낼수록 이들을 격리함으로써 감염 확산 규모도 줄이는 이득이 있기 때문이다.

윤복원/미국 조지아공대 연구원(전산재료과학센터·물리학) bwyoon@gmail.com

주)

[2] "코로나19 단기 대량 검사 위한“취합검사법”프로토콜 제작", 질병관리청, 2020년 4월 9일, http://ncov.mohw.go.kr/tcmBoardView.do?contSeq=353999

"코로나19 국내 첫 환자 발생 100일…진단검사법도 진화 中", 동아사이언스, 2020년 4월 28일, https://www.dongascience.com/news.php?idx=36353

"수원·부천 등 4개시 요양병원 60곳 7천781명 검사…전원 '음성'", 이우성, 연합뉴스, 2020년 6월 2일, https://www.yna.co.kr/view/AKR20200602037500061

"원주 코로나19 확진자 증가…지역사회 불안 고조", 김영인, 연합뉴스, 2020년 11월 2일, https://www.yna.co.kr/view/AKR20201102102600062

"방역당국 “하루 검사 가능량 40~50만 건…진단키트 안 부족해”", KBS News, 2021년 7월 8일, https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5228671

[3] "신속항원검사로 ‘놓친 감염자’, 오미크론 확산 증폭제 될 수도", 송수연, 청년의사, 2022년 1월 24일, http://www.docdocdoc.co.kr/news/articleView.html?idxno=2019067

"오미크론 확산, 신속항원검사 도입의 득과 실은?", K-헬스로그, https://www.youtube.com/watch?v=zFdk6I7sEJ4

[4] "코로나19 예방접종 및 국내 발생 현황(1.20., 0시 기준)", 보도자료, 질병관리청, 2022년 1월 20일, http://ncov.mohw.go.kr/tcmBoardView.do?brdId=3&brdGubun=31&ncvContSeq=6303&board_id=312

[5] "코로나19 예방접종 및 국내 발생 현황(1.13., 0시 기준)", 보도자료, 질병관리청, 2022년 1월 13일, http://ncov.mohw.go.kr/tcmBoardView.do?brdId=3&brdGubun=31&ncvContSeq=6283&board_id=312

[6] "코로나19 예방접종 및 국내 발생 현황(1.27., 0시 기준)", 보도자료, 질병관리청, 2022년 1월 27일, http://ncov.mohw.go.kr/tcmBoardView.do?brdId=3&brdGubun=31&ncvContSeq=6320&board_id=312

[7] “지역별 인구 및 인구밀도”, e-나라지표, https://www.index.go.kr/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1007

[8] "코로나19 예방접종 및 국내 발생 현황(10.07., 0시 기준)", 보도자료, 질병관리청, 2021년 10월 7일, http://ncov.mohw.go.kr/tcmBoardView.do?brdId=3&brdGubun=31&ncvContSeq=5986&board_id=312

[9] "코로나19 예방접종 및 국내 발생 현황(11.07., 0시 기준)", 보도자료, 질병관리청, 2021년 11월 7일, http://ncov.mohw.go.kr/tcmBoardView.do?brdId=3&brdGubun=31&ncvContSeq=6077&board_id=312

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)