박근혜 대통령이 2일 낮 중국 베이징 인민대회당에서 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 마친 뒤 오찬장으로 이동하고 있다. 베이징/이정용 선임기자 lee312@hani.co.kr

한·중 정상 논의내용 뜯어보니

‘북 도발 자제’ ‘남북합의 이행’ 촉구

6자회담 조속한 재개 공감대

한반도 신뢰 프로세스 지지 밝혀

“통일문제 심도있는 논의 있었다”

한국쪽 발표, 중국 발표문엔 없어

‘북 도발 자제’ ‘남북합의 이행’ 촉구

6자회담 조속한 재개 공감대

한반도 신뢰 프로세스 지지 밝혀

“통일문제 심도있는 논의 있었다”

한국쪽 발표, 중국 발표문엔 없어

박근혜 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담은 이번이 여섯번째지만, 2일 회담은 이전 어떤 회담보다 더 주목받았다. 동맹국인 미국의 우려 기류를 무릅쓰고 중국의 ‘항일승전 70돌 열병식’에 미국 우방국 정상으로는 유일하게 참석하기로 하면서 만들어진 회담이었기 때문이다. 박 대통령으로서는 ‘결단’에 걸맞은 성과를 기대했음직하다.

이날 청와대가 발표한 정상회담 결과 보도자료를 보면, 몇몇 대목에서 이전 회담 때와는 달라진 표현과 합의가 눈에 띈다. 중국이 어느 정도 한국의 요구를 수용하는 모양새를 보인 것으로 풀이된다. 하지만 남북관계와 북핵 문제 등에서 본질적인 변화를 찾아보기 어렵다는 평가도 나온다.

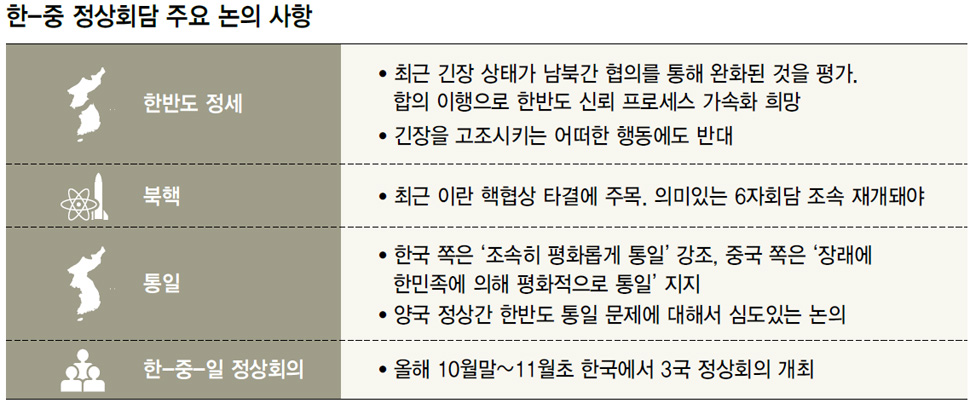

한반도 정세와 관련해선 북한의 10월10일 미사일 발사에 대한 자제 요구로 볼 수 있는 대목이 포함됐다. 보도자료는 “양쪽은 9·19 공동성명과 유엔 안보리 관련 결의들이 충실히 이행되어야 할 것임을 강조하면서, 이와 관련해 긴장을 고조시키는 어떠한 행동에도 반대한다는 입장을 표명하였다”고 밝혔다. 김창수 코리아연구원장은 “맥락상 북한더러 핵실험이나 로켓 발사를 하지 말라는 촉구로 풀이된다”고 말했다. 또 박근혜 정부의 대북 정책인 ‘한반도 신뢰 프로세스’에 대해서도 “금번 (남북간 8·25) 합의가 구체적인 행동으로 이행되어 한반도 신뢰 프로세스가 가속화되기를 희망하였다”고 지지 의사를 밝혔다. 6자회담과 관련해서는 “의미있는 6자회담이 조속히 재개되어야 한다”고 밝혔다. 지난해 7월 정상회담에서 “의미있는 대화를 통해 한반도 비핵화의 실질적인 진전”이라고 한 것과 크게 다르지 않다.

주목되는 대목은 한반도 통일과 관련한 논의이다. 한국은 ‘조속한 통일’을 강조한 반면, 중국은 ‘장래 통일’을 지지했다. 보도자료는 특히 “양국 정상 간에 한반도 통일 문제에 대해서 심도있는 논의가 있었다”고 명기했다. 중국 발표문에는 없는 내용이다. ‘조속한 통일’ 등의 용어에 비춰 “박 대통령이 북한의 불안정 상황에 대한 정보를 설명하고, 시 주석은 ‘자주적·평화적 통일 지지’라는 기존 입장을 반복했을 것”(김창수 원장)이라는 분석이 나온다. 중국은 지난해 7월 정상회담 때도 흡수통일 논의에 대한 북한의 반발을 고려해 박 대통령의 ‘드레스덴 선언’에 대한 지지 표명을 유보한 바 있다. 정부는 한-중 간에 민감한 통일 문제를 협의하고 발표하는 자체가 북한에 대한 압박 공조이자 성과라고 보는 분위기지만, 자칫 중국의 실질적 입장 변화는 얻어내지 못한 채 북한의 극단적 반발만 초래할 수 있다는 우려도 나온다.

한국이 추진해온 한-중-일 정상회의 재개에 중국이 합의한 것도 눈길을 끈다. 양쪽은 올해 10월말이나 11월초를 포함한 상호 편리한 시기에 한국에서 한-중-일 3국 정상회의를 개최하자는 데 의견을 같이했다. 그동안 중국은 일본과의 영토·과거사 갈등을 이유로 3국 정상회의 참가를 거부해왔다. 이런 입장을 바꿔, 올해 의장국인 한국이 주도하는 연내 회의에 참여하기로 한 것이다. 한국에는 한-중-일 정상회의가 꽉 막힌 한-일 관계를 풀어나가는 출구라는 의미를 갖는다. 박 대통령은 위안부 문제를 걸어 일본과의 정상회담을 거부해 왔지만, 그 과정에서 한-일 관계를 회복하라는 미국의 지속적 압박을 받아왔다. 또 중국과 일본이 갈등 속에서도 두 차례 양자 정상회담을 여는 등 관계 정상화를 모색하면서, 한국만 동아시아 외교에서 고립될 수 있다는 우려가 제기돼 왔다. 그런데 한-중-일 3국 정상회의를 열면, 박 대통령이 별도의 독립된 한-일 양자 정상회담을 열지 않는다는 명분을 지키면서도 3국 회의를 계기로 일본과도 정상 대화에 나서는 게 가능해진다. 한-중-일 3국 협력을 한국이 주도하는 모양새도 연출할 수 있다.

다만 한-중-일 정상회의 개최 합의는 중국 발표문에는 들어 있지 않아, 중국이 이 문제에 소극적으로 응했으리라는 관측이 나온다. 김재철 가톨릭대 교수는 “결국 중국은 아직도 선뜻 하고 싶어하는 생각은 없다고 봐야 한다”며 “어쨌든 이렇게 발표한 것으로 봐서는 우리가 중국에 강하게 요청하는 것 같다”고 말했다.

손원제 김외현 기자 wonje@hani.co.kr

주목되는 대목은 한반도 통일과 관련한 논의이다. 한국은 ‘조속한 통일’을 강조한 반면, 중국은 ‘장래 통일’을 지지했다. 보도자료는 특히 “양국 정상 간에 한반도 통일 문제에 대해서 심도있는 논의가 있었다”고 명기했다. 중국 발표문에는 없는 내용이다. ‘조속한 통일’ 등의 용어에 비춰 “박 대통령이 북한의 불안정 상황에 대한 정보를 설명하고, 시 주석은 ‘자주적·평화적 통일 지지’라는 기존 입장을 반복했을 것”(김창수 원장)이라는 분석이 나온다. 중국은 지난해 7월 정상회담 때도 흡수통일 논의에 대한 북한의 반발을 고려해 박 대통령의 ‘드레스덴 선언’에 대한 지지 표명을 유보한 바 있다. 정부는 한-중 간에 민감한 통일 문제를 협의하고 발표하는 자체가 북한에 대한 압박 공조이자 성과라고 보는 분위기지만, 자칫 중국의 실질적 입장 변화는 얻어내지 못한 채 북한의 극단적 반발만 초래할 수 있다는 우려도 나온다.

한국이 추진해온 한-중-일 정상회의 재개에 중국이 합의한 것도 눈길을 끈다. 양쪽은 올해 10월말이나 11월초를 포함한 상호 편리한 시기에 한국에서 한-중-일 3국 정상회의를 개최하자는 데 의견을 같이했다. 그동안 중국은 일본과의 영토·과거사 갈등을 이유로 3국 정상회의 참가를 거부해왔다. 이런 입장을 바꿔, 올해 의장국인 한국이 주도하는 연내 회의에 참여하기로 한 것이다. 한국에는 한-중-일 정상회의가 꽉 막힌 한-일 관계를 풀어나가는 출구라는 의미를 갖는다. 박 대통령은 위안부 문제를 걸어 일본과의 정상회담을 거부해 왔지만, 그 과정에서 한-일 관계를 회복하라는 미국의 지속적 압박을 받아왔다. 또 중국과 일본이 갈등 속에서도 두 차례 양자 정상회담을 여는 등 관계 정상화를 모색하면서, 한국만 동아시아 외교에서 고립될 수 있다는 우려가 제기돼 왔다. 그런데 한-중-일 3국 정상회의를 열면, 박 대통령이 별도의 독립된 한-일 양자 정상회담을 열지 않는다는 명분을 지키면서도 3국 회의를 계기로 일본과도 정상 대화에 나서는 게 가능해진다. 한-중-일 3국 협력을 한국이 주도하는 모양새도 연출할 수 있다.

다만 한-중-일 정상회의 개최 합의는 중국 발표문에는 들어 있지 않아, 중국이 이 문제에 소극적으로 응했으리라는 관측이 나온다. 김재철 가톨릭대 교수는 “결국 중국은 아직도 선뜻 하고 싶어하는 생각은 없다고 봐야 한다”며 “어쨌든 이렇게 발표한 것으로 봐서는 우리가 중국에 강하게 요청하는 것 같다”고 말했다.

손원제 김외현 기자 wonje@hani.co.kr

한-중 정상회담 주요 논의 사항

이슈중국 열병식

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[속보] 박 대통령 “평화통일 위해 중국과 곧 다양한 논의 시작” [속보] 박 대통령 “평화통일 위해 중국과 곧 다양한 논의 시작”](https://img.hani.co.kr/imgdb/thumbnail/2015/0905/144137175558_20150905.JPG)