이러한 과정을 살펴보면 오늘날 한국의 민주주의는 그 뿌리를 이미 조선 후기의 향회, 19세기 말 민회, 일제강점기 주민대회와 같은 주민집회에 두고 있음을 알 수 있다. 한국인은 일찍부터 자율적인 민주주의 훈련 과정을 마련하고 있었으며, 이를 통해 주권재민, 주민자치 의식을 길러오고 있었다. 한국의 민주주의는 해방 이후 미국이 갑자기 가져다준 것이 결코 아니다.

조선신문 1932년 7월20일치에 실린 경성부민대회 모습. 당시 부민대회에서는 경성전기에서 경성부에 기부한 돈을 어떻게 쓸 것인가를 논의했다.

박찬승ㅣ한양대 사학과 명예교수

1930년 9월17일 전남 장성군 남면에서 이른바 ‘민란’이 일어났다. 조선시대도 아니고 일제강점기에 무슨 민란이란 말인가, 하는 분도 있겠지만 이는 사실이다. 당시 남면 주민 60여명은 면사무소를 습격하여 면장을 밖으로 끌어냈다. 당시 순사 2명이 면사무소를 방문해 머물고 있었지만 면민들의 행동을 막지 못했다. 면민들은 면장의 옷을 벗기고 팔을 묶어서 면 경계 밖까지 끌고 가 풀어주었다. 조선 후기 민란이 일어났을 때 군수나 현감을 묶어서 군이나 현 경계 밖으로 쫓아내던 것을 그대로 재현한 것이다. 이 소동으로 면민 20여명이 경찰에 검거되어 조사받았고, 모두 폭력행위취체령 위반 혐의로 검사국에 송치되었다.

이들은 왜 민란을 일으킨 것일까. 당시 남면 면사무소는 분향리라는 곳에 있었는데, 건물이 아주 낡아 있었다. 그래서 면장과 면협의회원들은 그해 3월 면사무소를 행정리라는 곳으로 이전, 신축하기로 결정했다. 이 소식을 듣고 분향리와 인근 마을 주민 300여명은 면민대회를 열어 면사무소 이전에 반대하기로 결의했다. 그러나 면장은 이를 무시하고 이전 신축을 계속 추진했다. 면민들은 다시 면민대회를 열어 이를 반대하고자 했으나, 경찰이 집회 허가를 내주지 않았다. 이에 면민들은 직접 실력행사에 나서서 면장을 내쫓아버리기로 하고, 민란을 일으킨 것이다. 이와 유사한 민란은 일제강점기에 몇차례 더 있었고, 3·1운동기 화성과 안성 등 몇몇 지방에서 일어난 소요사태도 민란과 유사한 양태를 보였다.

1920~30년대 신문을 보면, 면 주민들이 면민대회를 열어 면장을 비판하고 사임을 요구하는 일들이 많았다. 당시 면장은 군수가 추천하여 도지사가 임명했는데, 임기가 따로 정해져 있지 않아 한곳에서 10년 넘게 면장을 하는 이들도 있었다. 또 면협의회가 있었지만, 자문기관인데다 1년에 한두차례 열릴 뿐이어서 면장을 견제하지 못했다. 면민들은 면 행정을 전횡하고, 공금을 횡령하고, 일을 제대로 못하는 무능하고 부패한 면장들을 배척하여 군과 도에 교체를 요구했고, 상당수는 경질되었다. 일부 면에서는 면장을 교체할 때, 면민들이 직접 면장을 선거로 뽑아야 한다는 면장 민선운동을 벌이기도 했다.

1920~30년대에는 부민대회, 군민대회, 읍민대회, 면민대회라는 이름의 주민대회가 무수하게 열렸다. 이 시기 동아일보·조선일보 등 신문 기사에 등장하는 주민대회만 모두 2420건으로 집계된다. 면민대회가 1150건으로 가장 많았고, 동민대회, 리민대회 등도 300건 이상에 달했다(한상구, ‘일제시기 지역주민운동 연구’). 주민대회가 자주 열린 것은 당시 지방자치가 제대로 실시되지 못했기 때문이다. 1920년대에는 부협의회, 면협의회와 같은 자문기관이 있었고, 1930년대에는 부회, 읍회와 같은 의결기관이 등장하기도 했지만, 지방의회의 역할을 제대로 하지 못했다.

면민대회에서는 면사무소·시장·학교의 위치, 보통학교의 신설과 운영, 세금과 부역 분담, 면장의 비행과 전횡 등 현안을 논의했다. 당시 면민대회는 면협의회 대신 지방민 뜻을 모으고 대변하는 역할을 했다. 경찰 당국은 이와 같은 면의 현안을 다루는 면민대회가 과격한 행동으로 번질 우려만 없다면 집회 허가를 내줬다. 주민들의 불만을 무조건 눌렀다가는 일이 더 커질 것으로 판단했기 때문이다.

일제강점기 각종 주민대회는 갑자기 등장한 게 아니었다. 18~19세기 조선의 향촌사회에서는 이른바 향회, 면회, 리회로 불리는 주민들 집회가 자주 열렸다. 주로 세금이나 공물·부역을 어떻게 분담할 것인가를 둘러싸고 주민들이 모여 논의하기 위한 자리였다. 그러다가 군·현의 수령이나 향리가 무리하게 세금을 부과한다든가 하면 집회는 민란으로 발전하였다. 19세기 중후반 민란이 빈발했던 것은 이러한 논의기구가 있었기에 가능했다. 그리고 이러한 민란이 전국화한 사례가 동학농민봉기였다.

1894년 갑오개혁 당시 개화파 정부는 서구의 지방자치제를 염두에 두고 ‘향회조규’를 반포해 향회를 법제화하여 지방자치 의회로 만들어보려는 계획을 갖고 있었다. 그러나 1896년 2월 아관파천으로 개화파 정부가 무너지면서 계획은 수포가 되었다. 그러나 이후에도 비공식적인 향회, 면회, 리회는 존재했다. 1898년 독립협회가 만민공동회를 개최하자 이를 ‘민회’라 불렀으며, 이 ‘민회’에서 주권재민 의식이 싹트기 시작했다. 1905년 이후 자강·계몽운동 시대가 열리면서는 입헌군주제와 지방자치제에 관한 논의가 크게 일어났다. 이로부터 주권재민과 주민자치 의식이 본격적으로 형성되기 시작하였다.

부산일보 1928년 12월25일치에 실린 부산부민대회 모습. 부산의 전기사업을 공영화하자는 취지로 소집됐다.

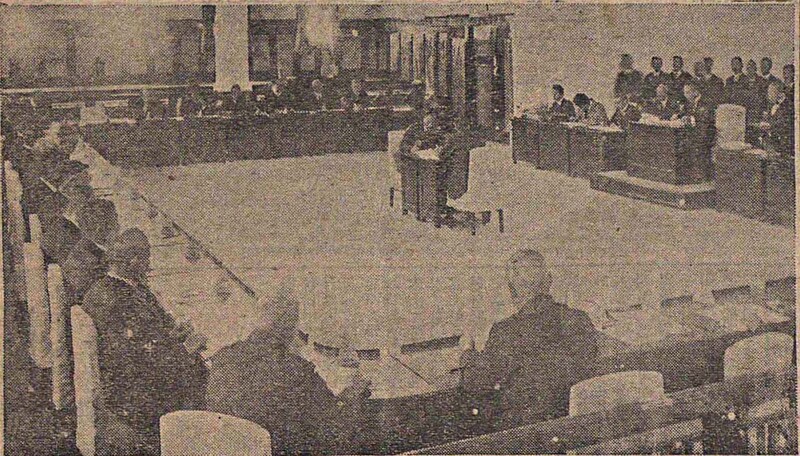

경성부협의회는 경성부의 공식 자문기관이었는데, 1926년 기준 경성부협의회원 30명 가운데 일본인이 18명, 조선인 12명이었다. 의장은 일본인인 경성부윤이 맡았다. 사진은 매일신보 1926년 12월1일치에 실린 경성부협의회 회의 모습.

3·1운동기 한국인은 주권재민 의식 위에서 민주공화국 체제의 임시정부를 만들어냈고, 임시정부는 행정부와 의회(임시의정원)를 만들어 민주적으로 이를 운영했다. 국내에서는 1920~30년대에 수많은 주민대회가 열려, 의장과 서기를 뽑고 자유로운 토론을 거쳐 지역 현안에 관한 공통 의견을 도출해냈다.

이러한 과정을 살펴보면 오늘날 한국의 민주주의는 그 뿌리를 이미 조선 후기의 향회, 19세기 말 민회, 일제강점기 주민대회와 같은 주민집회에 두고 있음을 알 수 있다. 한국인은 일찍부터 자율적인 민주주의 훈련 과정을 마련하고 있었으며, 이를 통해 주권재민, 주민자치 의식을 길러오고 있었다. 한국의 민주주의는 해방 이후 미국이 갑자기 가져다준 것이 결코 아니다.

한국 현대사의 4·19혁명, 부마항쟁, 5·18 광주민주화운동, 6월항쟁, 촛불집회도 갑자기 나타난 것이 아니다. 한국인은 오랜 기간 민주주의 훈련 과정을 거쳐왔고, 그것이 그러한 역사적 사건들을 만들어냈다. 그리고 이런 사건들을 거치면서 한국인의 민주주의 의식은 더욱 크게 성장했다. 한국 민주주의의 근본적인 힘은 오랜 기간 축적되어온 한국인의 역사적 경험에 있다. 한국의 정치인들 가운데에는 국민을 우습게 아는 이들이 있지만, 적어도 민주주의의 의식과 실천에 관한 한 우리 국민은 그렇게 만만한 사람들이 아니다.

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![12·12사건이 ‘군사반란’인 이유 [박찬승 칼럼] 12·12사건이 ‘군사반란’인 이유 [박찬승 칼럼]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2023/1229/53_17038099669251_20231229500278.jpg)

![윤석열이 연 파시즘의 문, 어떻게 할 것인가? [신진욱의 시선] 윤석열이 연 파시즘의 문, 어떻게 할 것인가? [신진욱의 시선]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0212/20250212500150.webp)

![“공부 많이 헌 것들이 도둑놈 되드라” [이광이 잡념잡상] “공부 많이 헌 것들이 도둑놈 되드라” [이광이 잡념잡상]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211502715.webp)

![극우 포퓰리즘이 몰려온다 [홍성수 칼럼] 극우 포퓰리즘이 몰려온다 [홍성수 칼럼]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211503664.webp)