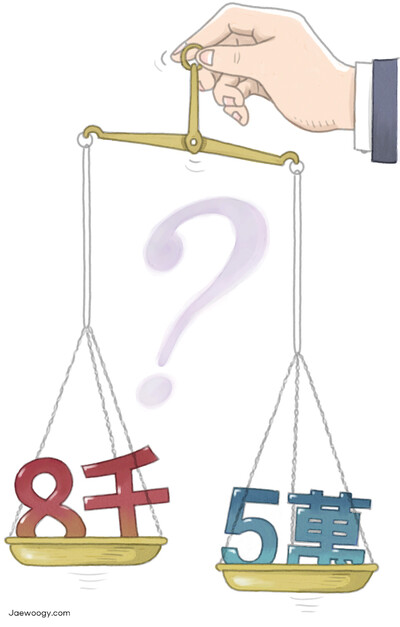

우크라이나 전쟁으로 인한 민간인 사망자 8천명과 이번 지진으로 인한 사망자 5만명. 여기서 전자가 ‘경미’하다는 따위의 말을 해서는 안 되겠지만, 암묵 중에 그런 비교를 하고 있지 않은가. 사망자 한 사람 한 사람에게는 자신의 그 순간이 인생의 마지막이고 절대의 순간이라는데, 이들 ‘수치’는 분명 하나의 판단기준이지만, 다른 한편으로 그것은 상상력을 마비시키는 기능도 함께 갖고 있다.

서경식 | 도쿄경제대 명예교수, 번역 한승동(독서인)

‘이제 그만! 신이시여, 너무합니다!’

이런 이재민의 소리가 들린다. 일반적으로 이슬람교도 민중은 가혹한 시련을 만나더라도 그것을 ‘신의 의지’로 받아들일 뿐 신을 원망하는 일은 거의 없다고 한다. 이것이 어느 정도로 타당한 견해인지 나로서는 바로 판단할 수 없지만, 이번에는 상황이 다르다고 한다.

지난 2월6일부터 7일까지 튀르키예 남부, 시리아와의 국경지대를 대지진이 덮쳤다. 사망자는 튀르키예와 시리아를 합쳐 5만명을 넘어섰다고 한다.(2월25일 현재)

러시아의 우크라이나 침공 1년째를 맞은 지금 우크라이나 일반 시민 사망자가 8천명이고, 그중에서 487명이 18살 미만 어린이라고 보고됐다.(2월24일 유엔 인권고등판무관실 발표) 그런데 한순간에 5만이라니. 게다가 이 재난지는 오래 끌어온 시리아 내전으로 극도로 황폐해진 지역이다. 주민 다수는 ‘나라가 없는 민족’이라는 쿠르드족이다. 튀르키예 중앙정부로부터 구원의 손길이 좀체 와닿지 않는 게 자신들이 억압받는 소수파이기 때문이라는 한탄의 소리도 들린단다. 극한 상태에서는 때로 “신이시여, 나를 버리시나요”라는 절망의 질문을 던지게 된다.

덧붙이자면, 2011년 동일본 대지진 때 사망자는 1만5900명, 행방불명자는 2500명 남짓이라고 한다. 2004년 인도네시아 아체주 앞바다 지진과 쓰나미 때 약 23만명, 2010년 아이티 지진 때 약 32만명이 희생됐다. 인도네시아와 아이티를 지금 기억하고 있는 사람이 지구상에 얼마나 될까?

우크라이나 전쟁으로 인한 민간인 사망자 8천명과 이번 지진으로 인한 사망자 5만명. 여기서 전자가 ‘경미’하다는 따위의 말을 해서는 안 되겠지만, 암묵 중에 그런 비교를 하고 있지 않은가. 사망자 한 사람 한 사람에게는 자신의 그 순간이 인생의 마지막이고 절대의 순간이라는데, 이들 ‘수치’는 분명 하나의 판단기준이지만, 다른 한편으로 그것은 상상력을 마비시키는 기능도 함께 갖고 있다. “엄청나게 많다”고 말하는 것만으로는, 그것은 아무것도 생각하지 않는 것과 같다. 그것은 단지 행운 때문이든 뭔가 비열함 때문이든 우연히 살아남은 자들의 발상이며, 안전지대에 있으면서 지도상(컴퓨터 화면상)에서 전쟁을(파괴와 살육을) 수행하는 자들의 발상이다.

한명 희생자 때문에 눈물을 흘리는 것도 인간이고, 희생자가 몇십만명이 되든 눈썹 하나 까딱하지 않는 것도 인간이다. 거기에는 인종차별이나 민족차별, 식민지주의, 이윤제일주의, 국가주의 등 인간을 비인간시하는 심리적 메커니즘이 작동한다. “저 사람은 유대인이니까” “흑인이니까” “조센징(조선인)이니까” “여자니까”

그런 심리 메커니즘을 통해 피해자를 타자화하고, 자기 자신을 면책하려 한다. 가자지구의 팔레스타인 사람들 목숨은 우크라이나 사람들의 그것보다 가볍고, 아이티 사람들의 목숨은 구미인들의 그것보다 가벼운 것이다.

그러면 우리는 어떻게 그 부르짖음을 ‘신’이나 ‘위정자’가 듣게 할 수 있을까? 이것이 지금 추궁당하고 있는 질문이며, 굳이 얘기하자면 예술적 도전이기도 하다. 실은 인류는 늘 이 질문을 받아 왔다. 특히 제2차 세계대전 종언 뒤 핵전쟁 위기에 휩싸여 있던 동서냉전 시대에. 바로 그 때문에 그 시대에 평화운동 사상이 세계 각지에서 심화됐다. 인류가 이 질문에 답할 수 있으리라고 생각하지 않지만, 적어도 질문 자체의 중요성은 인식을 공유해 왔다. 하지만 지금은 그런 질문들과 이상은 내팽개쳐지고 ‘죽음의 이데올로기’가 다시 세계를 뒤덮고 있다.

보도에 따르면 러시아 푸틴 대통령은 지난해 11월25일 모스크바 교외 관저에서 우크라이나 침공 작전을 위해 소집된 동원병 어머니들과 간담회를 했다. 푸틴씨는 “아픔을 공유하고 있다”고 말한 뒤 “사람은 반드시 죽는다”고 했단다. “러시아에서는 연간 약 3만명이 교통사고로 죽고, 알코올로도 그 정도 사망자가 나온다”고 했다. 그리고 “중요한 것은 어떻게 살았느냐는 것”이라며 “우리는 목표를 달성해야 하고, 틀림없이 달성할 것”이라고 말했다.(<요미우리신문> 온라인 2022년 11월26일) 교통사고사나 알코올 중독사와 전사를 수치화하고 균질화해 보인 것이다.

실로 흥미 깊은 텍스트다. “사람은 반드시 죽는다.” 그대로다. 푸틴씨의 가르침을 받을 것도 없다. 다만 “중요한 것은”, “어떻게 살았느냐”는 인생의 의미나 가치를 결정하는 것은 푸틴씨가 아니라는 점이다. 사람이 개인의 생명이나 재산, 가족이나 벗 등 사적인 가치를 넘어 뭔가를 위해(예컨대 사랑, 평화, 아름다움을 위해) 목숨을 바치는 것은 있을 수 있는 일이다. 하지만 그것을 선택하는 것은 국가나 위정자가 아니라 ‘그 사람’이어야 한다. 이것이 20세기 대량파괴 전쟁 이후 널리 공유된 가치관이다. 그렇게 생각했던 나는 어리석었던가? 그럴지도 모르겠다. 뒤돌아보니 씁쓸함을 금할 수 없다.

푸틴씨 담화에는 실소할 정도의, 전형적인 20세기 전반(前半)까지의 전체주의 이데올로기가 염치도 없이 표명돼 있다. 국가주의가 ‘죽음의 이데올로기’에 의해 분식되는 것은 우리에게 낯익은 광경이다. 조선민족 다수는 식민지배를 통해서 ‘천황제 이데올로기’를 강요당하며 죽음으로 내몰렸다.

“사람은 반드시 죽는다.” 얼핏 심원하게 보이는 이 설교는 철두철미한 냉소일 뿐이다. 새로운 것은 전혀 없고 범용하고 낡은 군가(軍歌)에 지나지 않는다. 게다가 그 푸틴씨를 (실태야 어떻든) 80% 이상 러시아 국민들이 지지하고 있다고 한다.

지금 우크라이나 전쟁의 앞날이 보이지 않는다. 앞으로 더 많은 파괴와 살육이 거듭될 것이다. 그렇다고 해서 나토 등 이른바 ‘서방’ 쪽에 무조건 지지해야 할 대의가 있는 것도 아니다. 거기에다 지진 등 대재난이 연이어 덮친다. 일본의 위정자들은 이를 기화로 전후의 평화주의적 정책을 형해화하는 데 온 힘을 쏟고 있다. 그 최종 목적은 헌법 9조 개악일 것이다. 실로 암담한 시대다.

우리는 어떻게 살아야 할까. 적어도 명심해야 할 것은 세상사를 ‘수치화’해서 말하는 정치가적 또는 군인적 발상을 거절하고, 언제나 개별의, 한 사람 한 사람의, 아픔이나 고독, 분노에 입각해 말하려 하는 것이 중요하다는 점이다. 그것을 실천하지 않는 한, 우리는 결국 권력에 모조리 이용당하고 말 것이다. “사람은 반드시 죽는다.” 바로 그렇기 때문에 우리 삶의 주권자는 우리 자신이어야 하며, 그 삶은(그리고 죽음도) 권력자의 손에 착취당해서는 안 된다.

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[서경식 칼럼] 진실을 계속 이야기하자―연재를 끝내면서 [서경식 칼럼] 진실을 계속 이야기하자―연재를 끝내면서](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2023/0706/53_16886395702704_20230706503668.jpg)

![[사설] ‘내란 수사 대상자’ 서울경찰청장 발령 강행한 최상목 [사설] ‘내란 수사 대상자’ 서울경찰청장 발령 강행한 최상목](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0209/20250209501863.webp)

![‘중증외상센터’를 보며 씁쓸해한 이유 [뉴스룸에서] ‘중증외상센터’를 보며 씁쓸해한 이유 [뉴스룸에서]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0210/20250210503381.webp)

![국힘은 왜 ‘내란’에 끌려다니나 [2월10일 뉴스뷰리핑] 국힘은 왜 ‘내란’에 끌려다니나 [2월10일 뉴스뷰리핑]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0210/20250210500477.webp)

![[사설] 지난해도 30.8조 ‘세수펑크’, 엉터리 재정운용 언제까지 [사설] 지난해도 30.8조 ‘세수펑크’, 엉터리 재정운용 언제까지](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0210/20250210503241.webp)

![뜨거워지는 북극, 얼어붙는 대륙 [김형준의 메타어스] 뜨거워지는 북극, 얼어붙는 대륙 [김형준의 메타어스]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0209/20250209501515.webp)