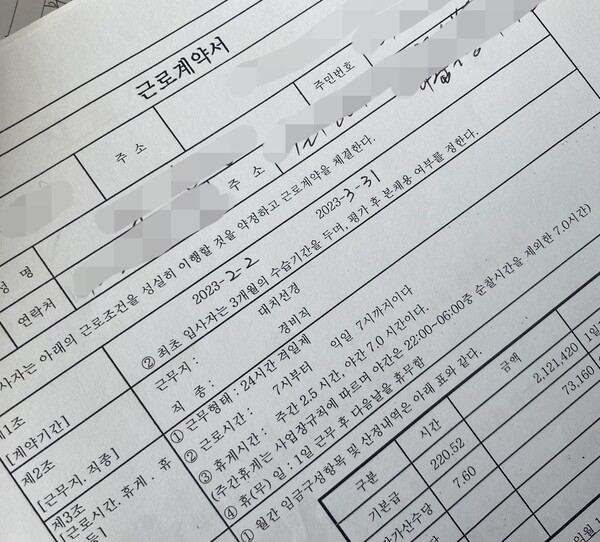

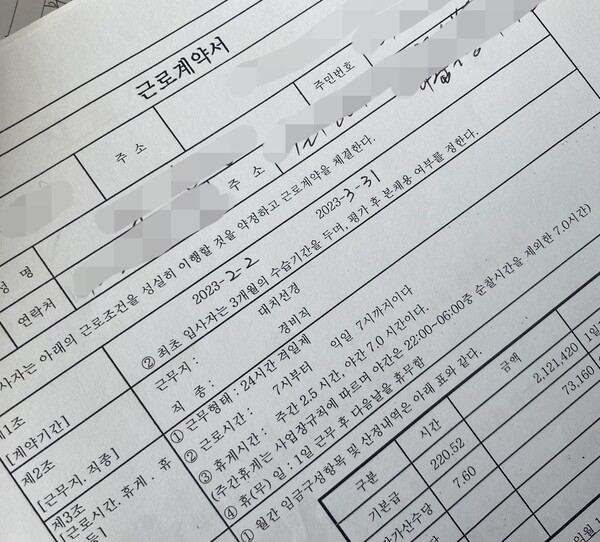

서울 강남구 대치동 한 아파트 경비원의 신규 근로계약서. 2월2일 시작된 계약은 3월31일까지로만 돼 있다. 곽진산 기자 kjs@hani.co.kr

[왜냐면] 김동수 | 기록노동자·<유령들: 어느 대학 청소노동자 이야기> 저자

지하에 있던 청소·경비노동자들의 휴게실이 최근 ‘지상화’하고 있다.

<한겨레>가 2월15일 보도한 경기 안양의 관악부영아파트 사례가 대표적이다. 이곳 휴게실은 단지 햇살이 비치는 곳에 있는 것이 아니라 지난해 8월18일부터 시행한 ‘휴게시설 설치·관리 기준’을 지키고 있다. 꽤 오래전부터 문제였던 그들의 쉴 권리를 여러 일터에서 개선하는 건 이 기준을 어기면 과태료를 부과하기 때문이다. 이전에도 휴게실에 관한 법은 존재했지만, 벌칙 규정은 없었다.

사실 노동자의 쉴 권리는 휴게공간 상태만 개선한다고 보장받을 수 있는 건 아니다. 법정 휴게시간도 지켜져야 한다. 쉴 공간만 있고 쉴 시간은 없다면 쉴 권리를 누린다고 할 수 없기 때문이다. 그렇다면 현재 청소·경비 노동자들은 일터에서 휴식시간을 충분히 보장받고 있을까? 결론부터 말하면, 법이 규정한 휴게시간보다 ‘지나치게 많이’ 제공받고 있다.

최근 서울 강남구 대치동의 한 아파트에서 일하던 70대 경비노동자의 극단적 선택을 계기로 조명하기 시작한 문제가 있다. 3개월 단위의 쪼개기 계약이다.

3월16일 <한겨레> 온라인판 기사에 실린 이 아파트 경비노동자의 근로계약서(사진)를 보면, 쪼개기 계약을 증명하는 계약기간뿐만 아니라 24시간 격일제라는 근무형태도 확인할 수 있다. 이 형태에 맞춰진 휴게시간은 모두 9시간30분이 책정돼 있다. 특히 야간휴게는 밤 10시부터 오전 6시로,

순찰 도는 시간을 빼고 7시간이 주어졌다.

문제는 이렇게 긴 휴게시간에 법이 규정한 대로 자유롭게 쉴 수 없다는 점이다. 야간에는 무슨 일이 벌어질지 모른다. 감시직 업무의 특성상, 쉬고 있다고 갑작스럽게 발생한 일을 방치할 수 없다. 결국 휴게시간임에도, 쉬는 것도 일하는 것도 아닌 애매한 상태로 대기하고 있어야 한다. 근로기준법에서 대기시간은 근로시간으로 본다. 경비노동자들은 하루 24시간 꼬박 일만 하는 셈이다.

엘지(LG)트윈타워에서 일하던 청소노동자들이 2019년 노조를 조직한 뒤 알게 된 것이 있다. 주변 건물 청소노동자들보다 점심 휴게시간이 30분 더 길다는 사실이다. 당시 근로계약서에 주간 근무시간은 오전 6시부터 오후 4시까지였다. 무급인 휴게시간은 아침 1시간, 점심 1시간30분 등 모두 2시간30분이었다. 휴게시간을 뺀 유급 근로시간으로 5일 동안 모두 37시간30분치만 산정된 탓에 법정 근로시간인 주 40시간을 맞추기 위해 그들은 격주로 6일을 일해야 했다. 토요일에 근무해도 휴일근로수당을 받지 못했다. 법정 근로시간을 초과하지 않아서다. 이런 수법을 ‘근무시간 꺾기’라고 하는데, 연장되는 휴게시간만 다를 뿐 지금도 많은 청소노동자가 겪는다.

근로기준법의 휴게시간에 하한은 있어도 상한은 없다. 그래서 하루 휴게시간을 9시간 이상 보장할 수 있는 것이다. 노동시간 도중 주어지는 휴게시간이 늘어나는 만큼 노동자가 일터에 머무르는 시간도 합법적으로 늘어난다. 인력충원이나 수당지급 없이 ‘경비원의 24시간 격일제’나 ‘청소원의 (격)주 6일제’가 탄생할 수 있는 배경이다.

휴게시간이라는 이유로 갑자기 발생한 업무를 거부하기는 어렵다. 문제는 이를 악용해 휴게시간을 사실상 근로시간처럼 활용한다는 점에 있다. 물론 휴게시간에 일을 시키면 사용자는 처벌받는다. 하지만 이를 신고할 수 있는 노동자가 과연 얼마나 될까. 노조의 쟁의방법 가운데 ‘준법투쟁’이 있다. 현행법을 준수하는 게 사용자에겐 불리한 결과가 된다는 의미다. 이는 일터가 절대 법대로만 움직이지 않음을 방증한다. 청소·경비노동자들의 긴 휴게시간도 근로기준법의 쉴 권리를 보장하는 차원이 아니라 비용절감의 목적으로 활용되는 게 현실이다. 아무리 쉴 공간이 현행 기준에 부합하게 바뀐다고 한들, 그들이 온전히 쉴 수 없는 이유다.