한 나라가 지속해서 발전하려면 혁신이 활발히 이뤄져야 한다. 새 정부가 들어설 때마다 ‘혁신’은 늘 열쇳말이었다.

김대중 정부의 벤처기업 활성화와 신지식인 정책 이후, 이명박 정부의 녹색성장, 박근혜 정부의 창조경제를 거쳐 문재인 정부에선 혁신성장이 강조됐다. 이런 노력으로 한국은 ‘글로벌 혁신 지수’(2019년 기준) 순위에서 세계 11위를 기록했다. 2016년 영국 경제지 <이코노미스트>에서 발표한 사회혁신 국제평가에서도 12위에 올랐다.

이런 외형적 성과를 냈지만, 한국의 혁신은 그 성과가 골고루 주어지는 포용적 혁신이 되지 못하고, 임금과 생산성의 양극화는 물론 노동시장 양극화를 심화하는 요인이 된다는 점에서 여러모로 문제가 있다. 대부분 혁신이 창업으로 이뤄지기보다, 대기업 안 혁신 활동으로 이뤄진다는 점도 지적됐다.

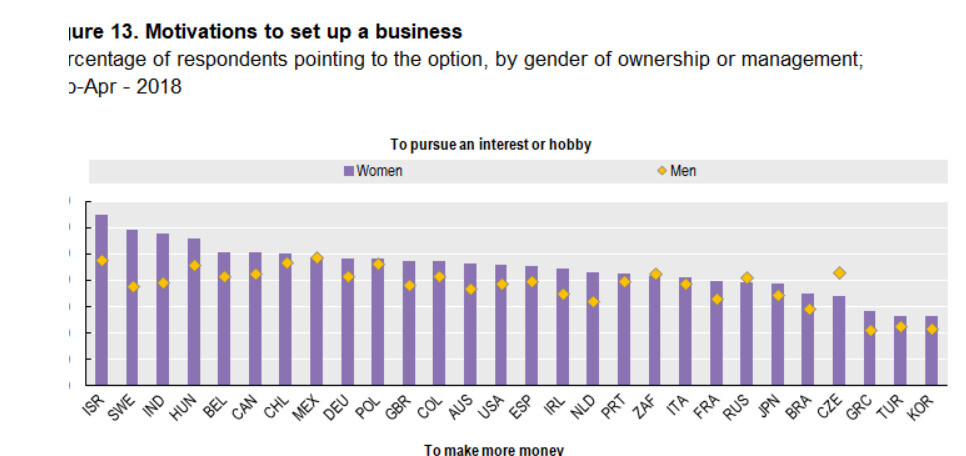

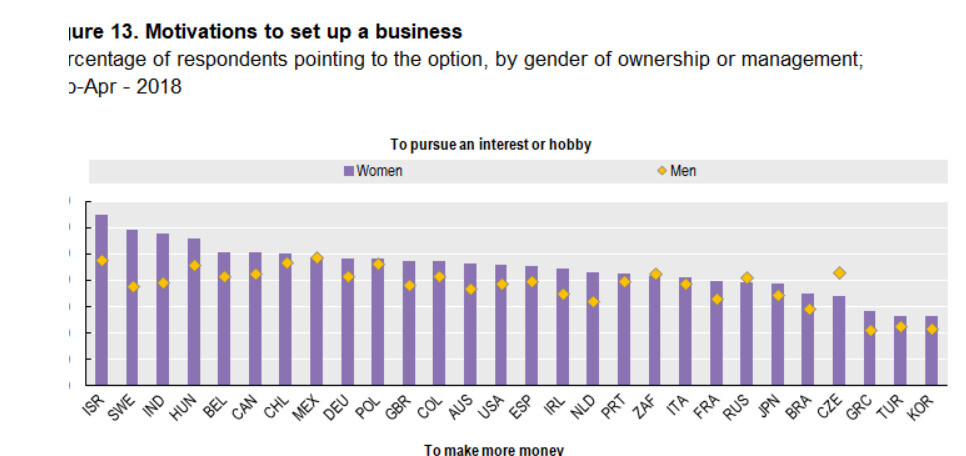

세계에서 창업이 활발해 혁신을 잘하면서도 동시에 불평등이 높지 않은 포용적 성장을 이뤄내는 대표 나라는 스웨덴이다. 복지국가가 혁신 기반 구실을 하는 것은 물론, 혁신을 일으키는 이 나라의 창업가들이 돈을 목적으로 하기보다 자신의 관심과 열정으로 뛰어들기 때문이라는 게 전문가들 진단이다. 실제 자발적인 동기인 관심과 열정에 따른 ‘기회형’ 창업은 어쩔 수 없이 생계를 위해 뛰어든 ‘생계형’ 창업에 견줘 성공 확률이 높다.

우리나라에선 혁신을 이끄는 원동력인 창업이 대체로 관심과 열정이 아닌 생계형으로 이뤄진다는 데 문제가 있다. 경제협력개발기구(OECD) 통계(2018년 기준)를 보니, 이름하여 ‘관심과 열정에 의해 창업을 선택한 비율’이 한국은 OECD 회원국 중 가장 낮았다. 이 비율이 가장 높은 나라는 이스라엘이다. 스웨덴이 2위다.

오직 생계를 위해 창업에 뛰어든 사람은 자신의 흥미나 열정을 좇아 그에 맞는 사업을 시작할 가능성이 작아 기업가정신을 발휘하기가 어렵다. 이 점에서 창업의 질과 성공을 높이려면 관심과 열정에 따라 창업을 선택하도록 하는 제도적 뒷받침이 시급하다.

이창곤 선임기자

goni@hani.co.kr