개봉 첫회에 목숨걸던 시절…극장으로 달려가던 새벽 인신매매범에 끌려갈뻔

아무리 생각해봐도 나는 분명 미하일 바리시니코프(59)의 팬이 아니었다. 소련 최고의 발레리나에서 미국 망명 예술가로 목숨 걸고 ‘조국’을 바꿨다는 것에 조금 흥미를 갖긴 했지만, 정확히 거기까지. 관심 있는 배우 목록을 대라면 그 외에도 나는 189명 정도는 숨도 안 쉬고 너끈히 외울 수 있을 만큼 세상의 많은 스타들을 사랑했다. 남자 구경하기 어려웠던 당시 여학생들이 흔히 그렇듯이.

나는 열여섯 살이었다. 그러니까 이 말은, 넘치는 에너지를 항상 이상한 방향으로 폭발시키는 불완전한 시기였다는 뜻도 된다. 나의 열정은 공부가 아니라 영화로 슬슬 옮겨가고 있었고, 남들보다 먼저 영화를 보는 것만이 영화에 대한 내 애정을 드러낼 기회라는, 조금 유치한 착각에 빠져 있었다. 개봉 첫날 1회를 보지 않으면 죽을 것 같던 시절. 나는 제일 먼저 극장 문을 열고 들어가는 1등 관객이 되고 싶다는 열망에 늘 시달렸다.

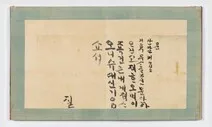

<지젤>(1987)은 바로 그 시기, 1등의 왕관을 쓰고 만난 기념비적인 영화였다. <백야>(1985)가 엄청나게 히트를 기록한 덕분에 당시 미하일 바리시니코프의 인기는 하늘을 찌를 정도는 아니더라도 천정을 찌를 정도는 되었다. 사촌언니는 그의 팬이었다. 나에게 늘 팝송과 영화의 신세계를 알려줬던 언니는 어느 날 전화를 걸어 이렇게 말했다. “<지젤> 첫 회를 봐야 해. 그리고 입장 순위 100위 안에 들어야 해. 그렇게 구하고 싶어도 구할 수 없었던 미하일 바리시니코프의 사진을 10장이나 준다고 하거든.” 우와, 나는 그의 팬은 아니었지만 사진엽서 10장이라는 말에 입이 떡 벌어졌다.

1등 관객이 되기 위해 우리는 전날 합숙을 하기로 했다. 그리고 혹 못 일어날 것을 대비해 밤을 꼴딱 새우기로 작정했다. 극장에 출동한 시간은 새벽 5시, 목표지점은 호암아트홀. 날은 어두웠고, 우린 아직 어렸으며, 덩치 큰 공포가 골목마다 잠복해 있었다.

새벽녘 시청 앞은 무서우리 만치 조용하고 축축했다. 먼지를 뒤집어 쓴 낡은 인형의 집처럼 음산한 빌딩의 숲에서 두리번거리던 두 소녀. 그때 택시에서 내리는 우리를 가리키며 한 남자가 달려오기 시작했다. 우린 그가 당시 한국사회를 발칵 뒤집었던 인신매매범임을 직감했다. 왜냐하면 그는, 도망치다 아무 택시에나 올라탄 우리를 뒤쫓아 와서는 택시 운전사에게 “얘들 우리 애들이니 어서 내려달라”고 고래고래 소리를 질렀기 때문이다. 사태를 파악한 아저씨는 남자를 멋지게 물리쳐주었고, 우리를 호암아트홀 경비실에 무사히 인도해준 후에야 발길을 돌렸다. 한숨을 내리쉰 후 시계를 올려다보니 시간은 겨우 새벽 5시45분이었다. 그날 우리는 당연히 1등 관객이었고, 두 번째 관객은 9시가 넘어서야 도착했다. 극장관계자들은 우리의 열정에 감복했는지 사진세트를 덤으로 하나씩 더 쥐어주었다. 하지만 밤새 수다를 떨고 험한 일까지 겪어서인지, 나는 영화 상영 내내 꾸벅꾸벅 졸고 말았다. 몰려오는 졸음을 도저히 주체할 수가 없었다.

그래서 내게 <지젤>은 영화 속 로맨스와 발레 <지젤>의 로맨스가 기가 막히게 겹쳐진 영화라는 기억 이외에 아무 것도 기억나지 않는 영화가 되었다. 미하일 바리시니코프의 꽉 낀 타이즈가 부담스러워 자꾸 눈을 돌리게 된 민망한 기억으로만 남은 영화. <지젤> 이후 나는 사실 발레 영화라면 치가 떨린다. 미하일 바리시니코프라는 이름도 기억에서 가물가물 사라졌다. 그런데 이상하게 한 번도 깊이 사랑해 본 적이 없다고 믿었던 그 이름이, 스크린 속 나의 연인 칼럼을 청탁받고 나자 계속 머릿속에 맴돌기 시작했다. 그리고 궁금해졌다. 그는 지금 어디서 무엇을 하고 있을까?

내친김에 찾아보니 그는 그 유명한 <섹스 앤 더 시티> 6시즌에 등장했다고 한다. 또 최근까지 화이트 오크 댄스 프로젝트라는 현대무용 단체를 활발히 운영했다고 한다. 아, 내 청춘의 한때를 불멸의 밤으로 만들어준 이 남자는 여전히 잘 살고 있었구나. 내심 기쁘고 뿌듯했다. 나는 그의 어깨를 두드려주며 이렇게 말하고 싶다. “당신의 사진엽서 세트를 고이 간직하고 있는 한 여자가 대한민국에서 여전히 당신을 기억하고 있다”고. 그의 청록색 눈동자가 오늘따라 자꾸 눈에 어른거린다.

황희연/월간 <스크린> 편집장

내친김에 찾아보니 그는 그 유명한 <섹스 앤 더 시티> 6시즌에 등장했다고 한다. 또 최근까지 화이트 오크 댄스 프로젝트라는 현대무용 단체를 활발히 운영했다고 한다. 아, 내 청춘의 한때를 불멸의 밤으로 만들어준 이 남자는 여전히 잘 살고 있었구나. 내심 기쁘고 뿌듯했다. 나는 그의 어깨를 두드려주며 이렇게 말하고 싶다. “당신의 사진엽서 세트를 고이 간직하고 있는 한 여자가 대한민국에서 여전히 당신을 기억하고 있다”고. 그의 청록색 눈동자가 오늘따라 자꾸 눈에 어른거린다.

황희연/월간 <스크린> 편집장

황희연 월간 <스크린> 편집장

관련기사

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[꽁트] 마지막 변신 [꽁트] 마지막 변신](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0126/20250126502223.webp)

![‘믿음’이 당신을 구원, 아니 파멸케 하리라 [.txt] ‘믿음’이 당신을 구원, 아니 파멸케 하리라 [.txt]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0123/20250123504340.webp)

![차기작 회의… 갑자기 어디서 한기가… [.txt] 차기작 회의… 갑자기 어디서 한기가… [.txt]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0123/20250123504365.webp)