【길을 찾아서】 (19) 새로운 미술운동과 다양한 실험

“모딜리아니의 셔츠는 빨갛다./ 무역풍의 정열도 빨갛다./ 루오의 아르르칸 코도 또 빨갛다./ 빨강/ 빨강/ 모든 것이 빨갛다./ 불타라 빨갛게.”

빨강, 빨강, 빨강. 그리고 빨갛게 불타라. 젊은 열정, 바로 활활 타오르는 열정을 느끼게 한다. 젊은 시절 예술가 입문생의 열정을 보는 듯하다. 도쿄 아방가르드양화연구소의 소식지

“모딜리아니의 셔츠는 빨갛다./ 무역풍의 정열도 빨갛다./ 루오의 아르르칸 코도 또 빨갛다./ 빨강/ 빨강/ 모든 것이 빨갛다./ 불타라 빨갛게.”

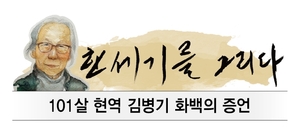

빨강, 빨강, 빨강. 그리고 빨갛게 불타라. 젊은 열정, 바로 활활 타오르는 열정을 느끼게 한다. 젊은 시절 예술가 입문생의 열정을 보는 듯하다. 도쿄 아방가르드양화연구소의 소식지 창간호(1934년 12월)에 실린 글이다. 연구생들의 젊은 어록 가운데 하나, 바로 김병기의 사자후다. 여기서 ‘에스피에이’(SPA)는 ‘스루가다이 판추르(팽튀르) 아카데미’(駿河臺 Peinture Academy)의 약자이다. “스루가다이는 양화연구소 건물이 자리했던 도쿄 시내 간다의 학원거리 이름이고, 판추르는 프랑스어로 그림이다.” 일본에서도 근래 발굴된 자료여서, 영문 약자의 의미를 두고 해석이 분분했는데 김병기 화가가 확인해 준 것이다.

양화연구소 연구생들은 자치회를 꾸려 팸플릿 형식으로 소식지를 발행했다. 김병기의 어록에 등장하는 ‘아르르칸’(아를르캥)은 일종의 서양 광대를 가리킨다. 주로 빼빼 마른 체구에 달라붙는 옷을 입는다. 피카소가 즐겨 그렸다. 반면 피에로는 풍성한 옷을 입고 나온다. 사실 루오는 아르르칸을 그리지 않았다. 하지만 광대의 빨간 코를 비유하고자 루오를 차용했다. 소식지에 김병기의 친구 히라노 히로시(平野弘)는 이렇게 적었다. 히라노는 일본대 전문부 출신으로 김환기와 동창생이었다. 그의 형 히라노 마사키치가 설립한 아키타(秋田)미술관은 오늘날에도 유명하다. “25일의 일. 친구 가쿠토 김이 ‘루오의 빨간 코가 너를 비웃는다’라고 말했을 때 생전 처음으로 괴로웠다.”

생전 처음으로 괴로웠을 정도. 그것은 루오의 빨간 코가 원인이었다. 그렇다면 여기서 ‘가쿠토 김’은 누구인가. 바로 김병기다. 다음은 화가의 증언이다.

양화연구소 연구생들은 자치회를 꾸려 팸플릿 형식으로 소식지를 발행했다. 김병기의 어록에 등장하는 ‘아르르칸’(아를르캥)은 일종의 서양 광대를 가리킨다. 주로 빼빼 마른 체구에 달라붙는 옷을 입는다. 피카소가 즐겨 그렸다. 반면 피에로는 풍성한 옷을 입고 나온다. 사실 루오는 아르르칸을 그리지 않았다. 하지만 광대의 빨간 코를 비유하고자 루오를 차용했다. 소식지에 김병기의 친구 히라노 히로시(平野弘)는 이렇게 적었다. 히라노는 일본대 전문부 출신으로 김환기와 동창생이었다. 그의 형 히라노 마사키치가 설립한 아키타(秋田)미술관은 오늘날에도 유명하다. “25일의 일. 친구 가쿠토 김이 ‘루오의 빨간 코가 너를 비웃는다’라고 말했을 때 생전 처음으로 괴로웠다.”

생전 처음으로 괴로웠을 정도. 그것은 루오의 빨간 코가 원인이었다. 그렇다면 여기서 ‘가쿠토 김’은 누구인가. 바로 김병기다. 다음은 화가의 증언이다.

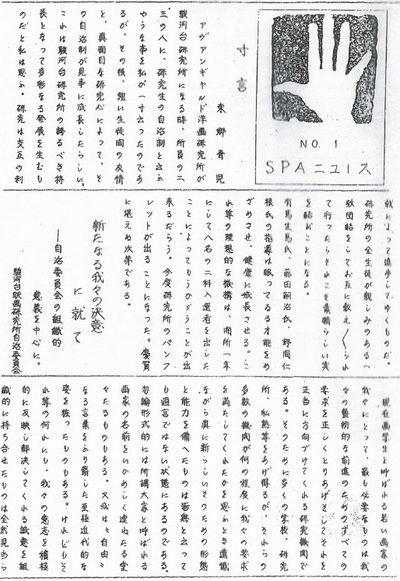

“아방가르드연구소 시절 나는 빨간색을 좋아했다. 빨갛고(赤) 또 빨가면, 그러니까 ‘붉을 적’을 2번 겹치면 ‘빛난다’(赫)라는 뜻이 된다. 그래서 내 별명을 혁토(赫土)라 했다. ‘붉은 땅, 빛나는 땅’을 염두에 두고 지은 이름이다. 사실 내 고향 평양으로 갈수록 땅은 붉게 물들어 있었다. 혁토를 일본식으로 읽으면 가쿠토, 여기에 성까지 붙이면 가쿠토 김이 되었다. 당시 프랑스의 문호 장 콕토가 유명했다. 가쿠토는 장 콕토 이름과 비슷하여 재미있었다. 나는 아방가르드연구소에서 내 돈으로 <로로르>(L'AURORE)라는 제목의 팸플릿도 만들었다(1937년). ‘여명’이라는 뜻이다. 약간 좌파적 냄새가 있는 이름이다. ‘로로르’라는 이름은 프랑스 유학생 출신인 우에무라 다카치요가 붙인 것이다. 그는 나하고 아주 친했는데, 우리는 미술 논쟁도 많이 했다. 그는 나하고 말싸움하다 결국 미술평론가가 되었다. ‘로로르’ 편집인 이름은 ‘김혁토’(金赫土)로 표기했다. 장 콕토까지는 좋았는데 거꾸로 읽으니 가쿠토 김이 되었다. 가쿠토 김은 ‘깍두기’가 연상되었다. 그런데 뒤에 알고 보니 서울 충무로를 휩쓸고 다니는 깍두기라는 별명의 유명한 존재가 있었다. 그래서 깍두기가 될 수 없어 가쿠토라는 이름은 쓰지 않기로 했다.”

그 무렵 김환기도 아방가르드연구소의 연구생이었다. 이번 <에스피에이 뉴스>에 김환기도 어록을 남겼다. 바로 이런 내용이었다. “회화예술 그 자체가 이 세상에 없었다면 나라고 하는 존재도 없었을 것이다. 나는 행복하다.” 회화예술이 있어 행복하다는 고백이다. 참으로 단순하고 원론적인 발언 같다. 하지만 젊은 시절의 김환기를 보는 듯, 하나의 단면으로 읽힌다.

“아방가르드연구소 시절 나는 빨간색을 좋아했다. 빨갛고(赤) 또 빨가면, 그러니까 ‘붉을 적’을 2번 겹치면 ‘빛난다’(赫)라는 뜻이 된다. 그래서 내 별명을 혁토(赫土)라 했다. ‘붉은 땅, 빛나는 땅’을 염두에 두고 지은 이름이다. 사실 내 고향 평양으로 갈수록 땅은 붉게 물들어 있었다. 혁토를 일본식으로 읽으면 가쿠토, 여기에 성까지 붙이면 가쿠토 김이 되었다. 당시 프랑스의 문호 장 콕토가 유명했다. 가쿠토는 장 콕토 이름과 비슷하여 재미있었다. 나는 아방가르드연구소에서 내 돈으로 <로로르>(L'AURORE)라는 제목의 팸플릿도 만들었다(1937년). ‘여명’이라는 뜻이다. 약간 좌파적 냄새가 있는 이름이다. ‘로로르’라는 이름은 프랑스 유학생 출신인 우에무라 다카치요가 붙인 것이다. 그는 나하고 아주 친했는데, 우리는 미술 논쟁도 많이 했다. 그는 나하고 말싸움하다 결국 미술평론가가 되었다. ‘로로르’ 편집인 이름은 ‘김혁토’(金赫土)로 표기했다. 장 콕토까지는 좋았는데 거꾸로 읽으니 가쿠토 김이 되었다. 가쿠토 김은 ‘깍두기’가 연상되었다. 그런데 뒤에 알고 보니 서울 충무로를 휩쓸고 다니는 깍두기라는 별명의 유명한 존재가 있었다. 그래서 깍두기가 될 수 없어 가쿠토라는 이름은 쓰지 않기로 했다.”

그 무렵 김환기도 아방가르드연구소의 연구생이었다. 이번 <에스피에이 뉴스>에 김환기도 어록을 남겼다. 바로 이런 내용이었다. “회화예술 그 자체가 이 세상에 없었다면 나라고 하는 존재도 없었을 것이다. 나는 행복하다.” 회화예술이 있어 행복하다는 고백이다. 참으로 단순하고 원론적인 발언 같다. 하지만 젊은 시절의 김환기를 보는 듯, 하나의 단면으로 읽힌다.

아방가르드 양화연구소 소식지 발간

아방가르드 양화연구소 소식지 발간

‘SPA·스루가다이 판추르 아카데미 뉴스’

“빨강색 좋아해 별명도 ‘붉은 땅’ 혁토로” ‘꺽다리’ 김환기도 창간호에 어록 남겨

“회화예술 없었다면 나도 없었을 것”

일본 친구 ‘정서적이다’ 공격에 싸움도

“구상-추상 넘나들며 번민하던 시절” 길진섭·김환기 등 ‘백만회’ 조직 4차례 전시

“김, ‘해협을 건너다’ 중요 자료”

김병기 ‘판전’에 쇠줄 매단 오브제 출품

“1930년대 도쿄화단은 질풍노도 실험기” -김환기는 어떤 인물이었는가? “내가 아방가르드연구소에 들어가니 김환기가 며칠 먼저 들어와 있었다. 그는 나보다 3살 많다. 그는 일본대학 전문부 졸업반 학생이고, 나는 아직 미술학교에 들어가기 전이었다. 하지만 나는 이론에 밝은 어린 연구생으로 소문나 있어 약간 ‘건방진 청년’이기도 했다. 그러니까 아방가르드연구소에서 김환기를 처음 만났고, 또 추상미술을 하던 이범승을 만났는데 그는 언제인지 슬그머니 사라졌다. 또래 추상화가였지만 유영국은 이 연구소와 관계가 없었다. 일본대학은 사립대학인데 학부는 4년제이고 전문부는 3년제였다. 예술과는 3년제로 김환기 이외 박고석도 거길 나왔다. 연극과에서 김동원, 이해랑 등도 나왔다. 김환기는 키가 매우 컸다. 그래서 연구소에서는 우리 ‘쌍김’(雙金)을 구별하기 위해 꺽다리 김환기는 ‘놋포킨 상’이라고 불렀고, 나는 나이가 어리다고 ‘킨보(야)’라고 불렀다. 하기야 연구생들 중에는 대학을 이미 졸업한, 20대 후반도 많았기 때문이다. ‘보야’는 일본어로 ‘사내아이’를 귀엽게 일컫는 말이다.

김환기는 신안 앞바다 안좌도라는 섬사람이다. 처음부터 서정성이 있었다. <종달새 울 때>라는 하얀 한복을 입은 여자 그림이 이 점을 말해준다. 사실 추상미술은 정서를 배격함으로써 나온다. 예컨대 북유럽의 추상 논리는 대단히 엄격해 센티멘털리즘이나 로맨티시즘 같은 정서를 원천적으로 배격했다. 통속적인 것도 배격했다. 추상미술은 세잔이나 큐비즘에서 나왔다고 하지만 북구 사람들의 그 지성적인 사고방식에서 더 확대되었다. 칸딘스키나 몬드리안도 북구 사람이었다. 그런데 김환기는 처음부터 정서가 있었다. 눈물 같은 것이 있었다. 이 점은 아방가르드연구소 분위기와 다소 거리가 있다고 볼 수 있다. 김환기의 <종달새 울 때>는 일본의 이과전에서 입선한 작품이다. 마치 ‘목포의 눈물’과 같은 인상을 준다. 좋게 말하면 정서적이다. 물론 추상은 정서의 반대편에서 나오는 거다.

아방가르드연구소에 오노사토 도시노부(小野里利信)라는 친구도 있었다. 그는 1년 내내 도리우치 모자를 쓰고 홈스펀 한 벌만 입고 다녀 유명했다. 그는 혼고(本鄕)의 삼각형 셋방에서 살았는데 아주 명석했다. 그는 몬드리안의 합리주의를 잘 이해한 실력파이기도 했다. 어느 날 키 작은 오노사토가 키 큰 김환기를 공격했다. ‘네 그림은 너무 정서적이다.’ 정서적이라는 말에 화가 난 김환기는 오노사토와 싸움판을 벌였다. 일본에서는 싸울 때 ‘옷 벗고 싸우자’라는 말을 잘 썼다. 본격적으로 한판 붙자는 뜻이다. 김환기와 오노사토의 말다툼은 흥미로운 주제였다. 구상과 추상의 경계선을 넘나들던 젊은 시절의 지적 번민의 족적이기도 했다.”

김환기는 신안 앞바다 안좌도라는 섬사람이다. 처음부터 서정성이 있었다. <종달새 울 때>라는 하얀 한복을 입은 여자 그림이 이 점을 말해준다. 사실 추상미술은 정서를 배격함으로써 나온다. 예컨대 북유럽의 추상 논리는 대단히 엄격해 센티멘털리즘이나 로맨티시즘 같은 정서를 원천적으로 배격했다. 통속적인 것도 배격했다. 추상미술은 세잔이나 큐비즘에서 나왔다고 하지만 북구 사람들의 그 지성적인 사고방식에서 더 확대되었다. 칸딘스키나 몬드리안도 북구 사람이었다. 그런데 김환기는 처음부터 정서가 있었다. 눈물 같은 것이 있었다. 이 점은 아방가르드연구소 분위기와 다소 거리가 있다고 볼 수 있다. 김환기의 <종달새 울 때>는 일본의 이과전에서 입선한 작품이다. 마치 ‘목포의 눈물’과 같은 인상을 준다. 좋게 말하면 정서적이다. 물론 추상은 정서의 반대편에서 나오는 거다.

아방가르드연구소에 오노사토 도시노부(小野里利信)라는 친구도 있었다. 그는 1년 내내 도리우치 모자를 쓰고 홈스펀 한 벌만 입고 다녀 유명했다. 그는 혼고(本鄕)의 삼각형 셋방에서 살았는데 아주 명석했다. 그는 몬드리안의 합리주의를 잘 이해한 실력파이기도 했다. 어느 날 키 작은 오노사토가 키 큰 김환기를 공격했다. ‘네 그림은 너무 정서적이다.’ 정서적이라는 말에 화가 난 김환기는 오노사토와 싸움판을 벌였다. 일본에서는 싸울 때 ‘옷 벗고 싸우자’라는 말을 잘 썼다. 본격적으로 한판 붙자는 뜻이다. 김환기와 오노사토의 말다툼은 흥미로운 주제였다. 구상과 추상의 경계선을 넘나들던 젊은 시절의 지적 번민의 족적이기도 했다.”

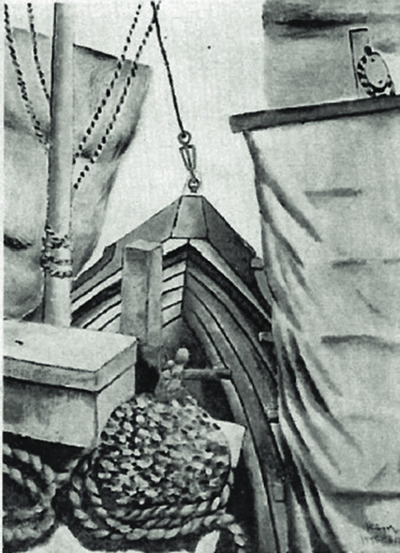

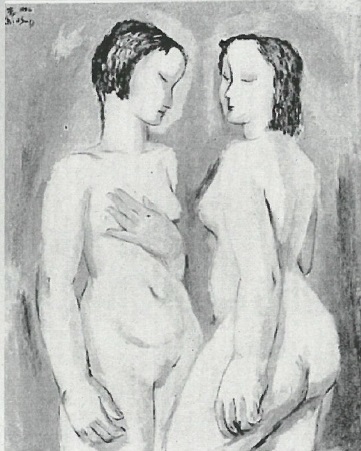

1930년대 일본에서의 김환기는 추상미술을 시도할 때였다. <항공표지>와 같은 기하학적 도상을 염두에 두면 쉽게 이해될 부분이었다. 이 대목에서 아주 특이한 김환기의 ‘이색 작품’을 소개하고자 한다. 바로 1936년 ‘제1회 백만전(白蠻展)’에 출품한 <해협을 건너다>라는 작품이다. 백만회는 김환기와 길진섭이 조직한 그룹이었다. 긴자의 기노쿠니야 화랑에서 전시가 열렸고, 길진섭은 <두 여인>을 출품했다. 김환기의 <해협을 건너다>는 추상화와 정반대의 축에 서는 그림이다. 작품 내용은 돛을 펼친 배의 선두 부분을 집중하여 확대시켰다. 삼각형 모양의 뱃머리 좌우에 펼쳐진 돛이 화면의 안정감을 이루고 있다. 배 안은 닻줄과 상자로 채워져 있다. 문제는 길진섭의 그림처럼 대상을 간략하게 묘사한 것도 아니고, 그렇다고 보수적 아카데미즘의 화풍과도 거리가 멀었다. 무엇보다 눈길을 요하는 화풍상의 특징은 세필에 의한 사실적 묘사에 있다. 그즈음 잡지 <미즈에>(미술)에서 도판을 게재한 덕분에 그나마 김환기 작품이란 사실을 알 수 있을 정도다. 만약 이런 자료도 없이 원화만 남아 있다면, 가짜 그림으로 감정받았을지도 모르겠다. 비슷한 시기에 추상과 극사실에 가까운 화풍을 동시 추구한 김환기의 회화적 실험성을 짐작하게 하는 좋은 사례가 아닌가 한다. <해협을 건너다>는 김환기의 초기 시절을 연구하는 데 중요한 자료로 활용되어야 할 것이다.

1930년대 일본에서의 김환기는 추상미술을 시도할 때였다. <항공표지>와 같은 기하학적 도상을 염두에 두면 쉽게 이해될 부분이었다. 이 대목에서 아주 특이한 김환기의 ‘이색 작품’을 소개하고자 한다. 바로 1936년 ‘제1회 백만전(白蠻展)’에 출품한 <해협을 건너다>라는 작품이다. 백만회는 김환기와 길진섭이 조직한 그룹이었다. 긴자의 기노쿠니야 화랑에서 전시가 열렸고, 길진섭은 <두 여인>을 출품했다. 김환기의 <해협을 건너다>는 추상화와 정반대의 축에 서는 그림이다. 작품 내용은 돛을 펼친 배의 선두 부분을 집중하여 확대시켰다. 삼각형 모양의 뱃머리 좌우에 펼쳐진 돛이 화면의 안정감을 이루고 있다. 배 안은 닻줄과 상자로 채워져 있다. 문제는 길진섭의 그림처럼 대상을 간략하게 묘사한 것도 아니고, 그렇다고 보수적 아카데미즘의 화풍과도 거리가 멀었다. 무엇보다 눈길을 요하는 화풍상의 특징은 세필에 의한 사실적 묘사에 있다. 그즈음 잡지 <미즈에>(미술)에서 도판을 게재한 덕분에 그나마 김환기 작품이란 사실을 알 수 있을 정도다. 만약 이런 자료도 없이 원화만 남아 있다면, 가짜 그림으로 감정받았을지도 모르겠다. 비슷한 시기에 추상과 극사실에 가까운 화풍을 동시 추구한 김환기의 회화적 실험성을 짐작하게 하는 좋은 사례가 아닌가 한다. <해협을 건너다>는 김환기의 초기 시절을 연구하는 데 중요한 자료로 활용되어야 할 것이다.

-1930년대 일본 전위화단의 그룹 활동은 어떻게 전개되었는가?

“일본 아카데미즘의 보루와 같은 전시로 ‘문전’(文展)이 있다. 문부성에서 주최했기에 그런 이름이 붙었다. 문전은 일본 아카데미즘의 시작이다. 문전을 ‘일과’(一科)로 치고, 재야에서 주관하던 ‘이과(二科)전’이 있었다. 일과가 전통적 장르이면서 사실주의라면, 이과는 신식 그림이었다. 이과는 약간 인상파 쪽이었다. ‘이과전’에서 포비즘식으로 나온 게 ‘독립전’이었다. 그때는 문전을 ‘제전’(帝展)이라고 명칭을 바꾸었을 때이다. 이과전에서 ‘독립전’이 나왔고, 또 독립전에서 ‘미술문화전’이 나왔고, 그와 별도로 ‘자유미술전’이 나왔다. 자유미술전은 ‘신시대전’과 ‘흑색전’이 합친 것이었다. 미술문화전에는 정관철과 김하건이 출품했다.

-1930년대 일본 전위화단의 그룹 활동은 어떻게 전개되었는가?

“일본 아카데미즘의 보루와 같은 전시로 ‘문전’(文展)이 있다. 문부성에서 주최했기에 그런 이름이 붙었다. 문전은 일본 아카데미즘의 시작이다. 문전을 ‘일과’(一科)로 치고, 재야에서 주관하던 ‘이과(二科)전’이 있었다. 일과가 전통적 장르이면서 사실주의라면, 이과는 신식 그림이었다. 이과는 약간 인상파 쪽이었다. ‘이과전’에서 포비즘식으로 나온 게 ‘독립전’이었다. 그때는 문전을 ‘제전’(帝展)이라고 명칭을 바꾸었을 때이다. 이과전에서 ‘독립전’이 나왔고, 또 독립전에서 ‘미술문화전’이 나왔고, 그와 별도로 ‘자유미술전’이 나왔다. 자유미술전은 ‘신시대전’과 ‘흑색전’이 합친 것이었다. 미술문화전에는 정관철과 김하건이 출품했다.

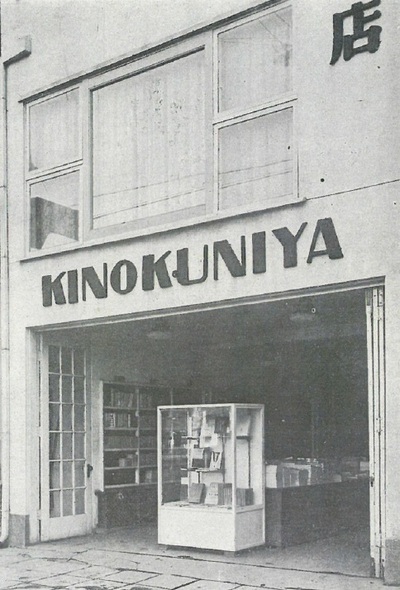

‘흑색전’은 혼고 앞에 있는 삼각형 하숙집에 살 때 했다. 흑색전은 아방가르드 연구소의 소그룹이었다. 야마모토 란손, 오노사토 도시노부, 세이노 쓰네(淸野恒), 노하라 류헤이(野原隆平) 4명이 참여했다. 이들보다 10살가량 많은 하세가와 사부로, 무라이 마사나리, 쓰다 세이후, 야마구치 가오루, 야바시 로쿠로(矢橋六?), 이런 사람들이 만든 것이 ‘신시대전’이다. 신시대전하고 흑색전이 합쳐서 큰 전람회를 형성했고 그것이 ‘자유미술전’이다. 처음에는 기노쿠니야 책방 2층 전시장에서 열었다. 그곳에서 신시대전을 먼저 했다. 신시대전은 하세가와 사부로, 무라이 마사나리, 쓰다 세이후, 야마구치 가오루, 야바시 로쿠로 다섯명이 했다. 하세가와는 이론을 했고, 무라이는 파란색의 색감이 좋은 작업을 했다. 김환기의 청색 색감은 무라이의 색감과 연결된다고 볼 수 있다. 흑색전은 내 친구들이 만든 것이었다. 뒤에 흑색전과 신시대전과 합친 자유미술전에서 추상이란 것이 나왔다. 추상이란 전람회가 나오기 전에는 쉬르레알리슴만 모아놓은 ‘미술협회전’이라는 것이 있었다. 처음에는 독립전이라 했다.

나는 ‘판전’에서 활동했다. 여기서 판은 범(汎)이란 뜻으로 ‘판(pan)아메리카’ 할 때의 판이다. 범아시아 같은 포용성을 의미한다. 이 전시는 신주쿠 무사시노 영화관 옆 작은 화랑에서 열었다. 그때 나는 캔버스를 뚫고 사람 형태로 쇠줄을 매단 일종의 오브제 작품을 선보였다. 쇠줄을 이용한 실험적 작품이었다. 1930년대의 도쿄 미술계는 질풍노도의 시기처럼 다양한 실험과 의욕으로 넘쳐흘렀다. 이런 흐름의 한가운데 아방가르드양화연구소가 있었음을 추억하니 감개가 무량하다.”

구술·집필/윤범모 동국대 석좌교수

기획·진행/김경애 기자 ccandori@hani.co.kr

‘흑색전’은 혼고 앞에 있는 삼각형 하숙집에 살 때 했다. 흑색전은 아방가르드 연구소의 소그룹이었다. 야마모토 란손, 오노사토 도시노부, 세이노 쓰네(淸野恒), 노하라 류헤이(野原隆平) 4명이 참여했다. 이들보다 10살가량 많은 하세가와 사부로, 무라이 마사나리, 쓰다 세이후, 야마구치 가오루, 야바시 로쿠로(矢橋六?), 이런 사람들이 만든 것이 ‘신시대전’이다. 신시대전하고 흑색전이 합쳐서 큰 전람회를 형성했고 그것이 ‘자유미술전’이다. 처음에는 기노쿠니야 책방 2층 전시장에서 열었다. 그곳에서 신시대전을 먼저 했다. 신시대전은 하세가와 사부로, 무라이 마사나리, 쓰다 세이후, 야마구치 가오루, 야바시 로쿠로 다섯명이 했다. 하세가와는 이론을 했고, 무라이는 파란색의 색감이 좋은 작업을 했다. 김환기의 청색 색감은 무라이의 색감과 연결된다고 볼 수 있다. 흑색전은 내 친구들이 만든 것이었다. 뒤에 흑색전과 신시대전과 합친 자유미술전에서 추상이란 것이 나왔다. 추상이란 전람회가 나오기 전에는 쉬르레알리슴만 모아놓은 ‘미술협회전’이라는 것이 있었다. 처음에는 독립전이라 했다.

나는 ‘판전’에서 활동했다. 여기서 판은 범(汎)이란 뜻으로 ‘판(pan)아메리카’ 할 때의 판이다. 범아시아 같은 포용성을 의미한다. 이 전시는 신주쿠 무사시노 영화관 옆 작은 화랑에서 열었다. 그때 나는 캔버스를 뚫고 사람 형태로 쇠줄을 매단 일종의 오브제 작품을 선보였다. 쇠줄을 이용한 실험적 작품이었다. 1930년대의 도쿄 미술계는 질풍노도의 시기처럼 다양한 실험과 의욕으로 넘쳐흘렀다. 이런 흐름의 한가운데 아방가르드양화연구소가 있었음을 추억하니 감개가 무량하다.”

구술·집필/윤범모 동국대 석좌교수

기획·진행/김경애 기자 ccandori@hani.co.kr

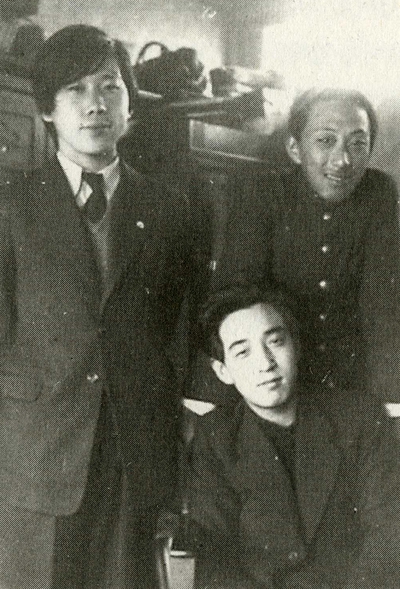

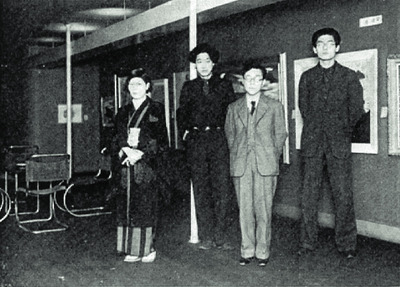

1935년 19살의 김병기(맨 왼쪽)는 문화학원에 입학해 1회 졸업 선배인 무라이 마사나리의 집을 찾아갔다. 김병기의 왼쪽 가슴에 문화학원 배지가 달려 있다. 오른쪽은 아방가르드 연구생 세이노 가쓰미, 가운데 앉은 이는 훗날 ‘단층’ 삽화를 같이 하게 되는 이범승(주현)이다. 무라이가 직접 찍은 사진이다.

1934년 아방가르드양화연구소의 새 이름 ‘스루가다이 판추르 아카데미’(SPA)에서 낸 소식지 1호. 김병기, 김환기 등 연구생들이 남긴 창간 축하 어록이 들어 있다.

1937년 김병기가 주도해 발간한 SPA의 학회지 <로로르>(프랑스어 여명). ‘편집발행인 김혁토’는 빨강색을 좋아해 스스로 지은 김병기의 별칭이다.

1930년대 중반 김병기는 도쿄 학원거리에 있던 아방가르드양화연구소에서 당대 일본 추상미술의 선구자들과 교유하며 화가로 입문했다. 그 무렵 어느날 연구생들이 후지타 쓰쿠지(앞줄 오른쪽 다섯째) 선생의 집을 방문했다. 김병기는 이 자리에 없었다. 맨 뒷줄 왼쪽 둘째 김환기, 넷째 길진섭, 여섯째는 일본 모노파의 기수가 되는 사이토 요시시게, 가운데 줄 왼쪽 둘째 간노 유이코(길진섭의 연인), 맨 앞줄 왼쪽 둘째 오노사토 도시노부(김환기와 논쟁), 다섯째 와라베 고조 연구소장. 사진 도쿄국립신미술관 제공

‘SPA·스루가다이 판추르 아카데미 뉴스’

“빨강색 좋아해 별명도 ‘붉은 땅’ 혁토로” ‘꺽다리’ 김환기도 창간호에 어록 남겨

“회화예술 없었다면 나도 없었을 것”

일본 친구 ‘정서적이다’ 공격에 싸움도

“구상-추상 넘나들며 번민하던 시절” 길진섭·김환기 등 ‘백만회’ 조직 4차례 전시

“김, ‘해협을 건너다’ 중요 자료”

김병기 ‘판전’에 쇠줄 매단 오브제 출품

“1930년대 도쿄화단은 질풍노도 실험기” -김환기는 어떤 인물이었는가? “내가 아방가르드연구소에 들어가니 김환기가 며칠 먼저 들어와 있었다. 그는 나보다 3살 많다. 그는 일본대학 전문부 졸업반 학생이고, 나는 아직 미술학교에 들어가기 전이었다. 하지만 나는 이론에 밝은 어린 연구생으로 소문나 있어 약간 ‘건방진 청년’이기도 했다. 그러니까 아방가르드연구소에서 김환기를 처음 만났고, 또 추상미술을 하던 이범승을 만났는데 그는 언제인지 슬그머니 사라졌다. 또래 추상화가였지만 유영국은 이 연구소와 관계가 없었다. 일본대학은 사립대학인데 학부는 4년제이고 전문부는 3년제였다. 예술과는 3년제로 김환기 이외 박고석도 거길 나왔다. 연극과에서 김동원, 이해랑 등도 나왔다. 김환기는 키가 매우 컸다. 그래서 연구소에서는 우리 ‘쌍김’(雙金)을 구별하기 위해 꺽다리 김환기는 ‘놋포킨 상’이라고 불렀고, 나는 나이가 어리다고 ‘킨보(야)’라고 불렀다. 하기야 연구생들 중에는 대학을 이미 졸업한, 20대 후반도 많았기 때문이다. ‘보야’는 일본어로 ‘사내아이’를 귀엽게 일컫는 말이다.

1936~37년 봄 김환기(맨 오른쪽)는 아방가르드 연구소에서 만난 길진섭(왼쪽 둘째)과 그의 연인 간노 유이코(맨 왼쪽), 니혼대학 동문인 쯔루미 다케나가(오른쪽 둘째) 등과 백만회를 결성해 도쿄 긴자의 기노쿠니야 화랑에서 네차례 ‘백만전’을 열었다. 잡지 <미술>(1936년 5월호)에 실린 제1회 전시회 때 단체사진이다. 도쿄국립신미술관 제공

1935년 재야의 ‘이과전’에서 입선한 김환기의 ‘종달새 울 때’. 고향 신안의 섬에 두고온 누이동생을 떠올리며 그린 작품으로 추상 이전 단계 대표작으로 꼽힌다.

1936년 3월 ‘제1회 백만전’에 출품한 김환기의 ‘해협을 건너다’. 사실화에 가까운 묘사가 김환기의 추상화 이전 과정을 보여주는 중요한 작품이다. 잡지 <미술>에 실린 도판. 사진 도쿄국립신미술관 제공.

1936년 3월 18~21일 도쿄 기노쿠니아 화랑에서 열린 ‘제1회 백만전’에 출품한 길진섭의 누드화 <두 여인>. 사진 도쿄국립신미술관 제공.

1936년 6월20~24일 제2회 백만전에서 낸 길진섭의 ‘어선’. 사진 도쿄국립신미술관 제공.

1930년대 중반 아방가르드 양화연구소의 소그룹이었던흑색전 등 다양한 추상미술 실험전이 열렸던 도쿄 긴자 기노쿠니아서점 2층의 갤러리(위)

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)