민속학자 이경엽(57) 목포대 교수(국문학과)는 1980년대 후반부터 진도, 흑산도, 거문도 등지를 다니며 민속조사를 했다. 하지만 “그 무렵에는 자료 수집 자체에 집중했으며 섬의 존재를 깊이 들여다보지는 못했던 시기”였다. 이 교수는 “1997년 완도 금당도 조사를 시작으로 목포대 도서문화연구원 구성원들과 공동조사를 다니면서 섬 연구의 색다른 즐거움을 알게됐다”고 말했다. 목포대 도서문화연구원장을 맡고 있는 이 교수는 수십년 섬 현장을 찾아 조사·연구했던 성과를 바탕으로 <네가지 열쇠말로 읽는 섬의 민속학>(민속원)이라는 ‘섬 민속학’ 책을 냈다.

이경엽 교수의 <네가지 열쇠말로 읽는 섬의 민속학> 책 표지.

이 교수는 “요즘 많이 바뀌고 있지만 섬을 변방의 소외지역으로 인식하는 것은 문제가 있다”고 지적했다. 대중문화에 비친 섬은 “여전히 거칠고 수상한 공간”이다. 하지만 “섬 문화는 고립에 의한 옛 것의 잔존과는 거리가 멀고 오히려 외래문화를 수용해 자신들의 전통으로 정착시키는 힘을 지니고 있다”고 말한다. 교류-전파-수용-재창조를 통해 지역적 다양성을 갖고 있는 창조적 공간이 바로 섬이라는 것이다. 이 교수는 이런 시각에 따라 섬 지역 민속전승의 핵심적인 영역들을 설명할 수 있는 네가지 열쇠말로 적응-교류-경제활동-연행 등을 들었다.

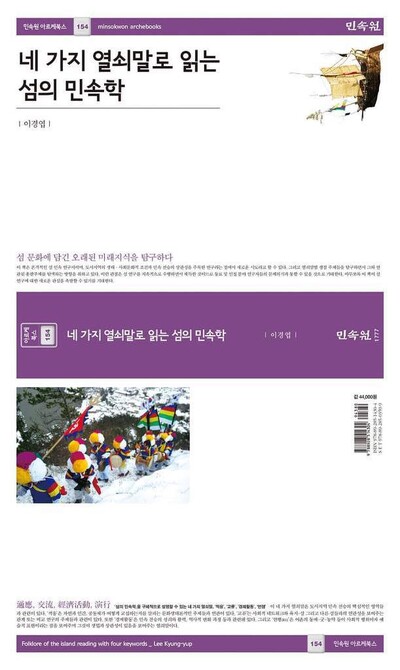

전남 신안 흑산도에서 전승돼 전통을 복원해 재현한 배.

강진 옹기배 사공 신연호씨의 항해활동, 가거도 멸치잡이 민속, 완도 생일 사람들의 삶, 청산도 구들장 논 사례 등을 통해 섬 사람들이 생태문화적으로 ‘적응’해온 삶의 지혜를 축약해 보여준다. ‘교류’편에선 “일상생활·어로활동·교역활동의 네트워크를 통해 섬 사람들이 다른 지역과 유기적으로 연결돼 있다”는 것을 실증하고 있다. 섬의 경제활동은 민속전승의 성쇠와 활력에 영향을 준다. 이 교수는 “어물이나 어염의 생산지로 각종 배들이 드나는 곳”인 포구를 어업경제의 핵심지로 주목했다. 이 교수는 “다른 지역에서 온 뱃사람들이 포구에 모여들어 외래문화가 전파되고 수용된 사례로 노래판 산다이, 떠돌이 연희패 남사당 등을 들 수 있다”고 말했다.

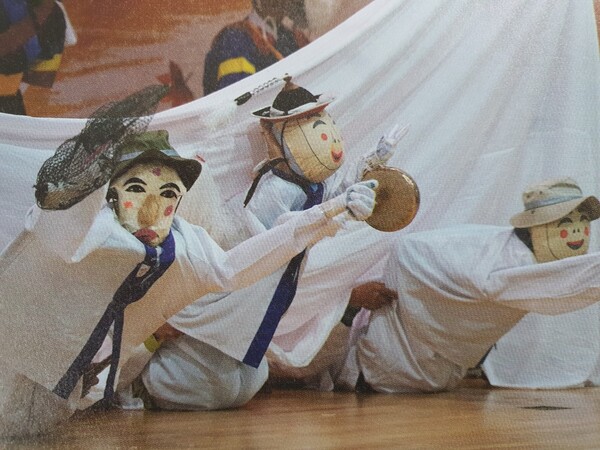

‘연행’편에선 과거 전국의 3대 파시로 흑산도·위도·연평도 등지에서 파노라마처럼 펼쳐졌던 파시의 역사를 생생하게 보여준다. 전남 고흥의 간척지굿이나 미황사 군고패 사례를 실증적으로 연구한 사례도 소개한다. 2003년 전남 완도 생일도에 갔다가 발에다 광대(탈)을 씌워 노는 연희인 ‘발광대’를 발굴했던 이야기도 흥미롭다. 이 교수는 “섬에 사는 주민들의 삶을 타자화하지 않고 주체로 재인식하는 과정이 중요하다”고 말했다.

정대하 기자

daeha@hani.co.kr, 사진 민속원 제공

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)