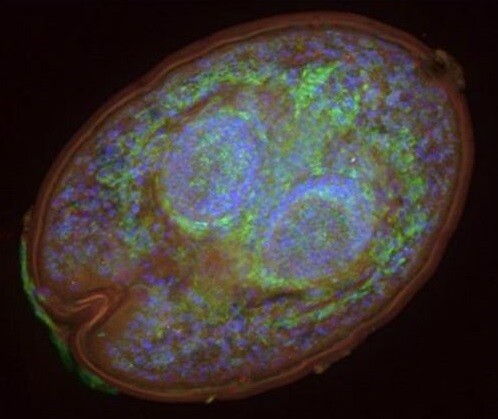

조충에 감염된 서유럽 가슴개미(템노토락스 니란데리)는 노란색을 띠고 동료의 돌봄을 이끄는 향기를 풍긴다. 수잔 포이치크 제공.

기생충에 감염되면 영양분을 빼앗겨 발육이 억제되는 등 피해를 보는 것이 일반적이지만 그 반대의 사례가 밝혀졌다. 조충(촌충)에 감염된 가슴개미 일꾼은 둥지에서 빈둥거리지만 동료의 극진한 보살핌을 받으면서 젊음을 유지해 여왕개미만큼 오래 사는 것으로 밝혀졌다.

서유럽의 딱따구리는 참나무숲 바닥에 떨어진 도토리를 쪼아 그 속에 둥지를 튼 가슴개미를 잡아먹는다. 종종 소형 조충에 감염된 이 새의 배설물은 길이 2∼3㎜인 가슴개미의 소중한 먹이이기도 하다. 가슴개미는 도토리나 나뭇가지 속에 둥지를 트는데 개미 애벌레 일부는 오염된 먹이를 먹고 조충에 감염된다.

유럽 청딱따구리는 땅바닥에서 종종 개미를 잡아먹는다. 이 새는 조충의 1차 숙주이기도 하다. 루이스 가르시아, 위키미디어 코먼스 제공.

수잔 포이치크 독일 요하네스 구텐베르그대 교수 등 국제연구진은 조충에 감염된 가슴개미와 미감염 개미를 3년 동안 기르면서 관찰한 결과 기생충이 숙주 개미의 수명을 극단적으로 연장한다는 사실을 발견했다고 과학저널 ‘왕립학회보 공개과학’ 최근호에 실린 논문에서 밝혔다.

_______

일개미 몇 달, 여왕개미 20년

뱃속에 최고 70마리의 조충 유생을 간직한 개미는 감염되지 않은 갈색 개미와 달리 노란색이다. 이는 껍데기를 이루는 키틴층이 얇기 때문인데 몸집도 다른 일개미보다 작고 동료를 끌어들이는 향기를 풍긴다.

감염 개미는 일개미이면서도 전혀 일하지 않고 빈둥대기만 한다. 그런데도 동료 일개미의 보살핌을 많이 받는다. 포이치크 교수는 “감염된 개미는 동료로부터 더 잘 먹이고 청결하게 하는 등 훨씬 더 나은 돌봄을 누린다”며 “심지어 둥지의 여왕개미보다 약간 더 많은 돌봄을 받기도 한다”고

이 대학 보도자료에서 말했다.

서유럽 가슴개미의 둥지 속 모습. 어린 일개미가 애벌레와 여왕개미를 돌보고 있다. 매트 해머, 위키미디어 코먼스 제공.

그렇다고 감염된 개미가 더 많은 돌봄을 나서서 요구하거나 구걸한다는 증거는 나타나지 않았다. 연구자들은 “감염 개미의 큐티쿨라층에서 나오는 화학적 신호가 동료 개미로부터 더 많은 돌봄을 이끄는 것으로 나타났다”고 밝혔다.

이런 극진한 돌봄은 극적인 수명 연장으로 나타났다. 일개미는 어린 시절 돌봄 노동을 하다 둥지 밖으로 위험한 먹이활동에 나서기 때문에 수명은 몇 주에서 몇 달이 보통이다. 서유럽의 가슴개미도 여왕개미가 20년까지 사는 데 견줘 2년을 사는 일개미는 드물다.

연구자들은 이번 연구에서 “감염된 일개미의 수명은 그렇지 않은 일개미보다 3배 이상”이라고 밝혔다. 3년 동안만 관찰했기 때문에 조충을 뱃속에 간직한 일개미가 얼마나 오래 살지는 확인하지 못했다. 포이치크 교수는 “3년 넘게 기르면서 관찰했더니 감염되지 않은 일개미의 95% 이상은 죽었지만 감염된 개미의 절반 이상은 살아 있었다”고 말했다. 연구자들은 감염 개미가 10년 이상, 아마도 여왕개미 수명인 20년까지도 살 수 있을 것으로 내다봤다.

_______

딱따구리에 먹힐 운명

기생충에 감염됐는데도 장수하는 이유는 뭘까. 연구자들은 동료의 돌봄을 유인하는 화학적 단서 말고 다른 비결이 있을 것으로 보았다. 감염된 개미의 대사율과 지방 수준은 어린 일개미와 비슷했다.

청딱따구리와 가슴개미를 거쳐 한살이를 완성하는 조충의 유생. 수잔 포이치크 제공.

연구자들은 “이 개미는 감염 결과 영원한 젊음 상태에 머무는 것처럼 보인다”며 “근본적으로는 조충 유생이 노화에 관여하는 개미 유전자의 발현을 바꾸어 놓거나 기생충이 개미의 혈액 림프 속에 항산화 물질을 포함한 단백질을 분비하는 것 같다”고 설명했다. 이번 연구결과는 기생충이 사람의 염증 질환을 막아 노화를 막아준다는 최근의 연구 흐름과도 닿아 있다(▶

‘인류의 오랜 친구’ 몸속 기생충 되살려 노인질환 막을까).

그렇다면 조충은 이 가슴개미에게 아무런 해도 끼치지 않을까. 연구자들은 감염된 개미를 돌보느라 다른 일개미가 더 열심히 일해야 해 사망률이 커지고 돌봄을 덜 받는 여왕의 번식력도 떨어지는 사회적 부담을 안게 된다고 밝혔다.

감염된 개미도 오래 살지는 몰라도 결국 딱따구리에 잡아먹혀 조충의 한살이를 완성하는 일에 몸을 바친다. 연구자들은 감염 개미가 둥지 안에만 머물고 둥지를 들쳤을 때 다른 일개미가 애벌레를 물고 혼비백산 달아나는데 견줘 하늘을 쳐다보며 꼼짝하지 않는 것도 새가 잡아먹기 쉬운 행동이라고 설명했다.

인용 논문:

Royal Society Open Science, DOI: 10.1098/rsos.202118

조홍섭 기자

ecothink@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)