반딧불이가 내는 빛은 말벌이나 독사의 선명한 무늬처럼 포식자에게 경고하는 기능을 지닌다. 이런 시각적 경고를 보충하는 초음파 경계음도 내는 것으로 밝혀졌다. 브랜던 암스 제공

반딧불이가 배에서 내는 빛은 짝을 찾기 위한 사랑의 소통수단이지만 치명적 약점이 있다. 빠른 속도로 깜빡이는 빛으로 매력을 과시할수록 더 먼 포식자의 눈길을 끌기 마련이다.

이런 약점을 극복하기 위해 반딧불이는 역겹거나 끔찍한 맛을 내는 화학물질을 분비해 대응한다. 실제로 야간 포식자인 박쥐는 반딧불을 맛없다는 신호로 알아 공격하지 않는다.

문제는 반딧불이의 깜박임 경고 신호가 종종 먹히지 않는다는 점이다. 어떤 박쥐는 시력이 나쁜 데다(흔히 알려진 것과 달리 시력에 의존하는 박쥐가 적지 않다), 반딧불이가 느리게 날고 발광 사이의 간격이 최고 7초에 이르는 데 견줘 박쥐가 초음파를 내쏘아 먹이를 파악하는(반향정위) 거리는 짧고 공격이 워낙 빠르기 때문이다.

이런 경고의 사각지대를 반딧불이는 초음파로 보완한다. 비행하면서 날개를 마찰해 초음파를 내는 추가 경고수단을 여러 종류의 반딧불이가 보유한다는 사실이 밝혀졌다.

박쥐의 등장은 곤충에게 진화의 군비경쟁을 선포하는 셈이었다. 박각시나방은 박쥐에게 초음파 경고를 보낸다. 반딧불이도 마찬가지로 드러났다. 스티브 번, 위키미디어 코먼스 제공

요시 요벨 이스라엘 텔아비브 대 교수 등은 과학저널 ‘아이 사이언스’ 최근호에 실린 논문에서 베트남과 이스라엘에 서식하는 4종의 박쥐가 날개를 마찰해 박쥐가 잘 듣는 주파수의 초음파를 낸다고 밝혔다. 연구자들은 “반딧불이 암·수 모두 비슷한 형태와 강도의 초음파를 내고 자신들은 전혀 이를 듣지 못해 소통을 위한 것은 아니다”며 “연구 대상인 박쥐 4종은 계통적으로 비교적 거리가 먼 다른 속이어서 이런 행동이 박쥐의 일반적인 특성일 가능성이 크다”고 설명했다.

연구의 계기는 우연히 찾아왔다. 요벨 교수는 “박쥐의 고주파 소리를 추적하는 마이크로폰을 들고 열대림을 돌아다니는데 갑자기 비슷한 주파수의 낯선 초음파가 검출됐는데 반딧불이에서 온 것이었다”고 이 대학 보도자료에서 말했다.

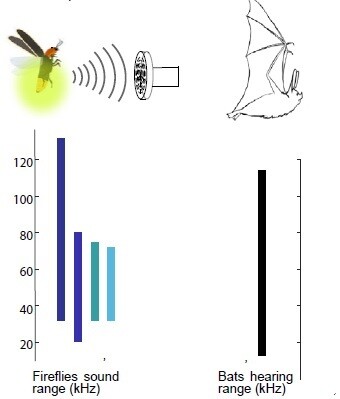

반딧불이 4종의 초음파 범위(왼쪽)는 모두 박쥐의 가청영역 안에 들어있다. 크세니아 크리보루코 외 (2021) ‘아이 사이언스’ 제공

초음파는 반딧불이가 날개 치는 속도에 연동해 생성됐으며 박쥐의 반향정위 범위보다 멀리서도 들려 경고음 구실을 하는 것으로 나타났다. 박쥐의 초음파를 내쏘아 위치를 파악하는 범위는 1.9∼3.3m였지만 반딧불이 초음파는 3.8∼13m 밖에서 들렸다.

연구자들은 “이번 연구에서 반딧불이가 초음파로 박쥐를 물리친 것을 실험으로 증명한 것은 아니”라고 밝혔다. 그러나 반딧불이가 날개를 마찰해 내는 음역이 박쥐의 가청범위인 고주파 영역에 국한돼 있는 등 그럴 개연성은 충분하다고 덧붙였다.

반딧불이의 빛은 박쥐에게 역겨운 맛을 떠올리는 경고 신호이다. 짝짓기가 아니라 포식자 회피가 필요한 애벌레 상태의 반딧불이도 발광을 하는 이유이다. 북미 반딧불이의 모습. 스티픈 마셜 박사 제공

실제로 많은 나방이 비슷한 방식으로 초음파 경계음을 내 박쥐의 공격을 피한다. 박각시나방은 박쥐의 반향정위 초음파를 감지하면 경고 초음파를 발사해 ‘나는 맛 없다’고 알린다. 마치 독이 있는 뱀이나 개구리 등이 선명한 경계색으로 포식자에게 경고하는 것과 마찬가지다.

요벨 교수는 “깜빡이는 발광과 초음파 발사는 반딧불이의 경계신호가 다면적임을 보여준다”며 “실제로 박쥐의 배설물을 조사한 여러 연구에서 반딧불이는 나오지 않아 박쥐가 회피하는 것으로 보인다”고 말했다.

인용 논문:

iScience, DOI: 10.1016/j.isci.2021.102194

조홍섭 기자

ecothink@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)