[여성 수도자 순례]② 방생 물고기를 매운탕 꺼리로 안 수녀님

촛불 띄우고 기도하는 갠지즈강 나룻배 장사꾼 접근

“끓여 먹을 시간 없어, 미안” 착각에 종교벽도 ‘툭’

새벽길은 마치 꿈길 같았다. 순례단은 인천공항을 떠나 뭄바이로, 다시 델리를 경유해 꼬박 스물네 시간 만에 바라나시에 도착했다. 한국 사찰 녹야원에서 고단한 몸을 뉘어 첫 밤을 보낸 순례단은 꼭두새벽에 다시 일어나 안개에 싸인 거리 속으로 들어갔다. 인도의 새벽은 늘 이처럼 안개 속이지만 갠지스강은 더욱 심했다. 뭔가 보이고 싶지 않은 비밀을 감추려는 것처럼 강은 온통 뿌연 안개에 싸여 있었다. 어두운 강둑에서 나룻배에 올랐다. 나룻배가 미끄러지 듯 안개 속으로 들어갔다.

열 살 남짓 남자아이가 쪽배 타고 다가와 한국말로 “방생, 방생”

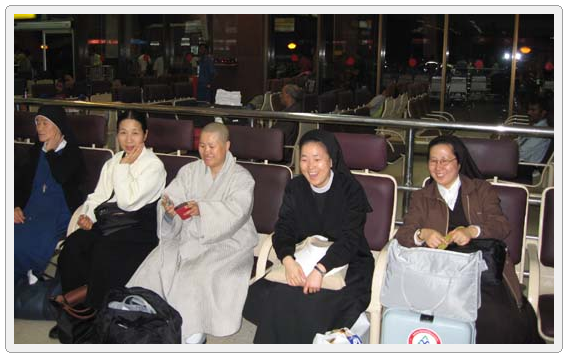

영겁의 시간 속에서 같은 시대, 같은 땅에서 태어난 우리는 이렇게 한 배에 탔다. 그러나 나룻배에 탄 수도자들은 머리 모양도 옷 색깔도 모두 달랐다. 이들은 ‘삼소회三笑會’란 이름으로 함께 배에 올랐다.

순례단은 나룻배에 탈 때 날렵하게 동승한 꼬마 아가씨로부터 은박접시 하나씩을 사들고 기도했다. 접시엔 작은 촛불이 담겼고, 그 둘레엔 예쁜 꽃들이 둘러싸고 있었다. 촛불을 밝힌 접시를 강가 강에 띄우면 소원이 이루어진다는 인도인들의 믿음에 따른 것이었다.

“부디 상대 종교, 아니 이웃 종교를 이해하고 포용해 지옥 같은 분쟁 지역들이 천국처럼, 극락처럼 화평해지기를…….”

▲ 갠지스강 나룻배에 오른 순례단

그 간절한 마음을 담아 스님도 교무님도 수녀님도 은박접시 배를 갠지스강에 띄워 보냈다. 기원을 담은 은박접시 배에 집중하는 사이 우리 나룻배 옆으로 작은 나룻배 하나가 스르르 밀려왔다. 그 작은 조각배엔 열 살 남짓 되어 보이는 남자아이 둘이 타고 있었다.

“방생, 방생.”

그들이 한 말은 한국어가 틀림없었다. 물고기와 물을 담은 비닐봉지를 번쩍 들면서 “방생, 방생” 하고 외치고 있었다. 인도에 성지 순례를 오는 불자들에게 방생용 물고기를 파는 아이들이었다. 죽어가는 물고기를 살려 놓아주면 복을 받는다는 방생의 공덕을 믿는 한국 불자들을 겨냥한 것이었다.

‘못 팔아줘 미안한 심정’으로 기도 방해 않으려 소곤소곤

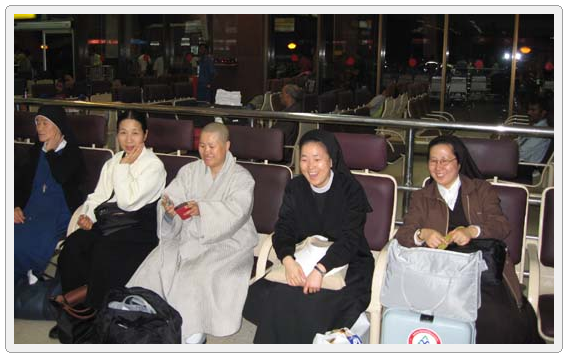

▲ 동남아 승려들과 함께 웃고있는 카타리나 수녀

그때였다. 한국 땅에서 자랐지만 한국말인 ‘방생’은 들어본 기억조차 없는 카타리나 수녀님이 소곤소곤하는 소리가 들렸다. 성공회대 영문학과 교수이기도 한 수녀님은 한국말보다 영어가 더 익숙하고, 한국인의 고유한 관습보다 서양의 관습이 더 익숙했다. 그런 수녀님이 남의 기도를 방해하지 않으려고 조용히 소년 장사꾼들에게 말했다.

“I am sorry. We have no time for cooking(미안해서 어쩌지요. 우린 이 물고기를 사봤자 끓여먹을 시간이 없네요).”

원 세상에. 수녀님은 아침 요기도 못하고 추운 갠지스강에 나온 순례단의 뱃속을 훈훈하게 데워줄 매운탕 감을 파는 걸로 생각한 것이다. 수녀님 깐엔 ‘못 팔아줘 미안한 심정’이어서 소년들에게 그렇게 말한 것이었다.

아성을 지키려는 마음도 웃음과 함께 툭 터져

종교적 엄숙함과 고요함이 감돌던 나룻배는 순간 배꼽이 물에 빠지는 소리로 출렁거렸다.

강에서 수도자들 각자 자기 방식대로 부처님과 하느님, 법신불님을 찾아 기도하던 중 수녀님의 말을 듣는 순간 자기만의 신과 부처님도 물 속에 빠졌다. 수녀님, 교무님, 스님 ‘세 종교인들의 웃음[三笑]’이 갠지스강에 울려 퍼졌다. 안개가 걷히고 햇살이 밝아왔다. 자신의 아성을 지키려는 마음도 웃음과 함께 툭 터졌다. 서로를 바라보는 웃음이 서로에게 거울이 되어 더욱 행복해졌다.

그래서 누군가 말했을까. 우리가 천국에 왔기 때문에 웃는 것이 아니라, 함께 웃는 그곳이 곧 천국이라고.

조현 한겨레 종교전문기자

cho@hani.co.kr

[이 기사의 자세한 내용은 <

지금 용서하고 지금 사랑하라>(비채 펴냄)에 있습니다.]