4일 오후 인천아시아드주경기장에서 열린 ‘2014 인천 아시안게임’ 폐막식에서 참가국들의 국기를 든 기수단이 입장하고 있다. 인천/이정아 기자 leej@hani.co.kr

특별법으로 과잉투자 속출

건설비 최소화·활용 방안 등

‘적자’ 피하기 위한 전략 필요

건설비 최소화·활용 방안 등

‘적자’ 피하기 위한 전략 필요

3년여 앞으로 다가온 평창겨울올림픽도 적자 비상에 걸렸다. 한국은행 강원본부는 2012년 11월 발표한 연구자료에서 “경기시설 건립비용, 올림픽 종료 이후 시설 유지 및 운영 비용 등을 고려하면 향후 적자가 발생할 수밖에 없는 현실”이라며 “다른 지역과 국비경쟁을 하기보다는 경기장을 조립식으로 건설하거나 재활용하는 등의 방안을 모색할 필요가 있다”고 제안했다. 한때 평창겨울올림픽으로 65조원의 경제효과가 있을 것이란 전망을 내놓은 현대경제연구원도 지난 2월 ‘평창동계올림픽의 성공 조건’이란 보고서에서 “대회 준비 비용의 무분별한 상승을 막기 위해 중앙 및 지방 정부의 엄격한 회계 통제가 필요하다. 사후 활용이 불확실한 고정시설에 대해서는 과감하게 건설비용을 최소화해야 한다”고 지적했다.

그럼에도 평창올림픽과 관련해 강원도에 더 많은 시설과 예산을 유치하려는 경쟁은 끊이지 않고 있다. 유성철 강원시민사회단체연대회의 사무처장은 “정치인들이 강원도민의 지역 개발에 대한 욕구를 선거에 활용하면서 시설을 하나라도 더 짓는 게 이득이라는 이상한 논리가 퍼져 있다”고 지적했다. 그 바탕에는 2012년 제정된 특별법이 있다. 특별법으로 경기장 등 직접 시설에는 사업비의 75%, 간접 시설에는 사업비의 70%를 국가가 부담하게 되면서 과잉투자가 발생할수록 강원도에 더 많은 국가예산이 지원되는 딜레마에 빠졌다.

더 큰 문제는 대회가 끝난 뒤 남겨진 시설물을 유지·관리하는 비용이다. 재설계 논란이 일고 있는 강릉 스피드스케이팅 경기장은 매년 80억~130억원의 유지비용이 들어갈 것으로 예상된다. 강릉시의 주장대로 워터파크로 전환한다 해도 수익성은 불투명하다. 알펜시아는 이미 매년 수백억원의 적자를 내고 있다.

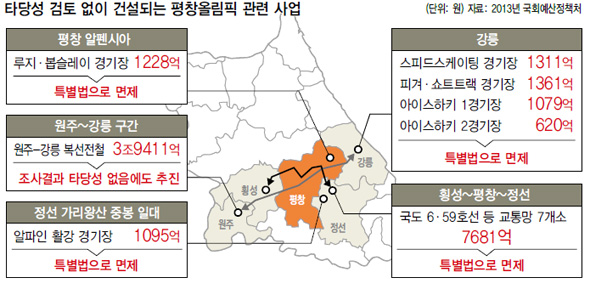

특별법은 과잉투자도 낳고 있다. 총사업비가 500억원 이상인 사업 가운데 300억원 이상의 국가 예산이 지원되는 사업은 예비타당성조사를 받아야 하지만 특별법은 이를 면제시켜줬다. 이로 인해 경제성이 불확실한 시설들이 강원도 내에 대규모로 들어서게 됐다. 지난해 국회예산정책처가 발행한 보고서를 보면 총사업비 6694억원의 6개 신축 경기장과 7681억원 규모의 7개 도로망이 예비타당성조사도 없이 건설되고 있다. 3조9411억원이 들어가는 원주~강릉 복선전철 사업도 마찬가지다.

대형 스포츠 대회의 과잉투자는 개최도시에 막대한 재정 부담을 가져온다. 1998년 겨울올림픽을 개최한 나가노는 11조7000억원, 2010년 대회를 치른 밴쿠버는 5조원의 빚을 떠안았다. 2014년 소치 대회는 적자 규모가 수십조원에 이를 것으로 추산된다. 평창이 ‘올림픽의 저주’를 피하기 위해서는 더욱 치밀한 전략이 필요하다는 지적이 나온다.

허승 기자 raison@hani.co.kr

특별법은 과잉투자도 낳고 있다. 총사업비가 500억원 이상인 사업 가운데 300억원 이상의 국가 예산이 지원되는 사업은 예비타당성조사를 받아야 하지만 특별법은 이를 면제시켜줬다. 이로 인해 경제성이 불확실한 시설들이 강원도 내에 대규모로 들어서게 됐다. 지난해 국회예산정책처가 발행한 보고서를 보면 총사업비 6694억원의 6개 신축 경기장과 7681억원 규모의 7개 도로망이 예비타당성조사도 없이 건설되고 있다. 3조9411억원이 들어가는 원주~강릉 복선전철 사업도 마찬가지다.

대형 스포츠 대회의 과잉투자는 개최도시에 막대한 재정 부담을 가져온다. 1998년 겨울올림픽을 개최한 나가노는 11조7000억원, 2010년 대회를 치른 밴쿠버는 5조원의 빚을 떠안았다. 2014년 소치 대회는 적자 규모가 수십조원에 이를 것으로 추산된다. 평창이 ‘올림픽의 저주’를 피하기 위해서는 더욱 치밀한 전략이 필요하다는 지적이 나온다.

허승 기자 raison@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)