[매거진 esc] 헐~

오래전 씨름대회 취재 때 겪은 일이다. 지금은 쇠락했지만, 2000년대 초까지도 민속씨름이 제법 인기였다. 전국을 돌며 대회가 열렸고, 방송 중계도 했다.

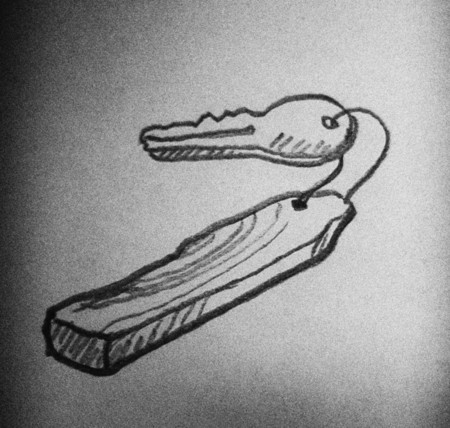

신령스런 기운이 자욱해 무속인들이 많이 찾는다는 월출산의 고장 전남 영암(靈巖)에서 대회가 열렸다. 주말, 읍내엔 빈방이 없었다. 수소문 끝에 간신히 잡은 숙소가 월출산 자락의 낡은 모텔이었다. 일행 4명이 택시 타고 밤늦게 도착한 모텔은 불이 꺼져 있었다. 운전기사가 고개를 갸우뚱하며 모텔을 힐끔 바라봤다. 아침에 다시 오기로 한 택시가 떠난 뒤 1층 내실에 불이 켜졌다. 거동 불편한 할아버지가 찌든 나무토막에 달린 방 열쇠를 말없이 나눠주고 문을 닫았다.

계단을 오를 때 얼굴에 뭔가 자꾸 걸렸다. 거미줄! 아, 이건 아니다 싶었지만, 이미 늦었다. 방에도 거미줄이 많았다. 티브이는 켜지지 않았다. 방을 바꾸려고 전화기를 들었지만 받지 않았다. 창문을 열자, 초여름인데도 동물 신음소리와 함께 싸늘한 냉기가 확 끼쳤다.

악몽으로 밤을 새운 아침. 창밖을 보니 코앞에 무덤이 빼곡했다. 일행은 다 퀭한 눈이었고, 악몽에 시달렸다고 했다. 내실 문은 잠겼고, 불러도 소리쳐도 모텔엔 아무도 없었다. 핼쑥한 얼굴로 택시를 탄 일행에게 운전기사가 말했다. “희한하네. 사고가 많아 문 닫은 지 오래됐는데….” 아, 우린 어디서 잔 걸까? 할아버지는 또 누구신가?

이병학 선임기자 leebh99@hani.co.kr

계단을 오를 때 얼굴에 뭔가 자꾸 걸렸다. 거미줄! 아, 이건 아니다 싶었지만, 이미 늦었다. 방에도 거미줄이 많았다. 티브이는 켜지지 않았다. 방을 바꾸려고 전화기를 들었지만 받지 않았다. 창문을 열자, 초여름인데도 동물 신음소리와 함께 싸늘한 냉기가 확 끼쳤다.

악몽으로 밤을 새운 아침. 창밖을 보니 코앞에 무덤이 빼곡했다. 일행은 다 퀭한 눈이었고, 악몽에 시달렸다고 했다. 내실 문은 잠겼고, 불러도 소리쳐도 모텔엔 아무도 없었다. 핼쑥한 얼굴로 택시를 탄 일행에게 운전기사가 말했다. “희한하네. 사고가 많아 문 닫은 지 오래됐는데….” 아, 우린 어디서 잔 걸까? 할아버지는 또 누구신가?

이병학 선임기자 leebh99@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[ESC] 호두야, 건강해서 다행인데 왜 하필 거기서… [ESC] 호두야, 건강해서 다행인데 왜 하필 거기서…](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/112/imgdb/original/2021/0630/20210630504079.jpg)

![히말라야 트레킹, 일주일 휴가로 가능…코스 딱 알려드림 [ESC] 히말라야 트레킹, 일주일 휴가로 가능…코스 딱 알려드림 [ESC]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2024/0427/53_17141809656088_20240424503672.webp)