양부모의 학대로 생후 16개월 만에 사망한 정인 양이 안치된 경기도 양평군 하이패밀리 안데르센 공원묘원에 추모 메시지와 꽃들이 놓여 있다. 연합뉴스

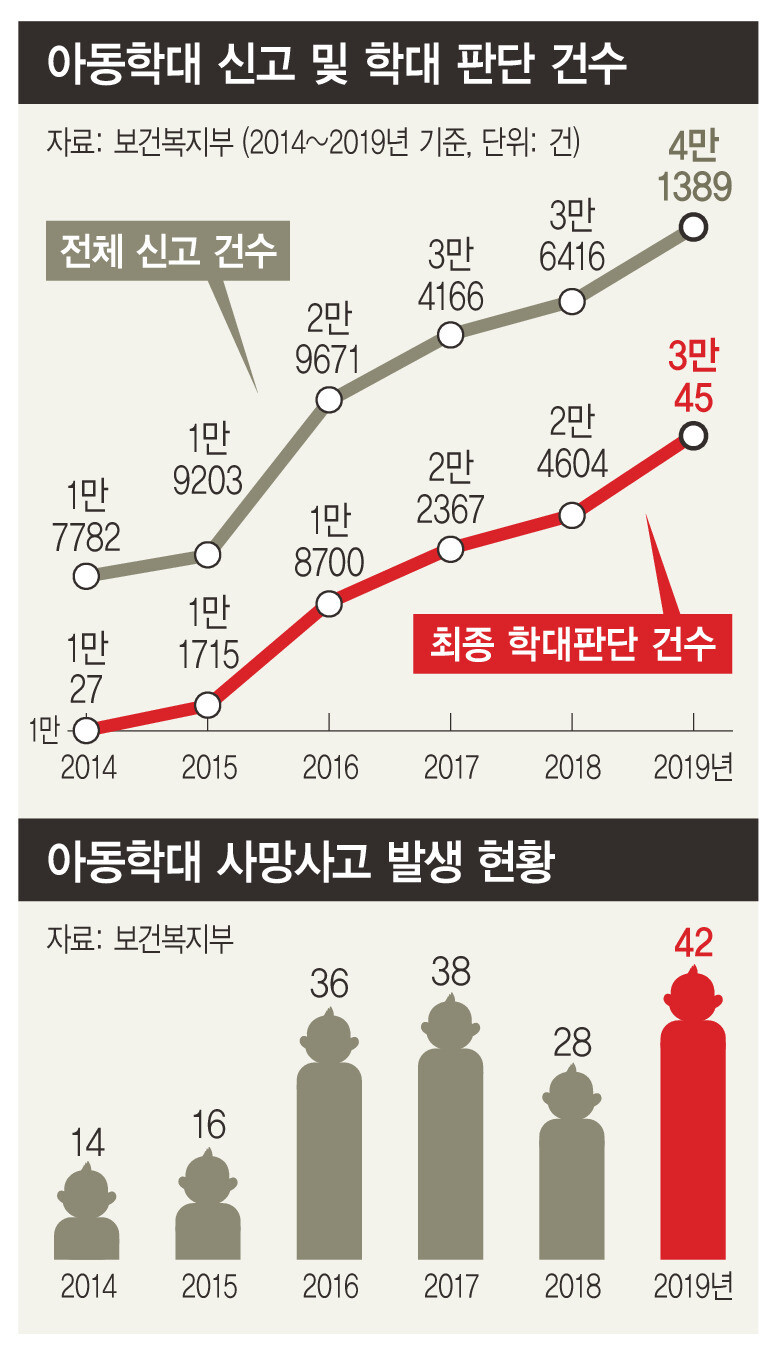

2013년 10월 울산에서 8살 서현이가 욕조에서 숨진 채 발견됐다. 의붓엄마에게 맞아 갈비뼈 16개가 부러졌다. 이듬해 2월 정부는 대책을 내놨다. 하지만 그 뒤로도 변한 건 없었다. 정부 공식통계(보건복지부, 2019 아동학대 주요통계)에 잡힌 아동학대 사망자 수만 해도 2017년 38명, 2018년 28명, 2019년 42명(잠정치)이다. 2019년 아동학대로 판단된 피해 사례는 3만45건(피해 아동수 2만2649명)으로 집계됐다. 서현이가 세상을 떠난 지 7년이 지난 2020년 10월13일, 생후 16개월 된 정인이는 서울 양천구의 한 병원에서 ‘외력에 의한 복부 손상’으로 짧은 생을 마감했다. 정부는 이번에도 부랴부랴 대책을 내놨지만 시민들에게 믿음을 주지 못하고 있다. 이제는 대책만 새롭게 낼 게 아니라 아동학대를 막기 위한 시스템이 현장에서 제대로 작동하도록 만들어야 할 때라는 지적이 힘을 받는다.

■ 신고 횟수보다 초기 적극 개입 중요

정인이 사건에 시민들이 분노하는 이유는 아이가 숨지기 전까지 아동학대 정황을 알리는 신호가 세차례나 있었는데도 이를 막지 못했다는 점이다. 정인이가 숨진 뒤 경찰과 보건복지부는 뒤늦게 아동학대 신고가 2회 이상 들어오고 아이 몸에 멍이나 상흔이 발견될 경우 즉시 부모와 아이를 분리 조처하는 대책을 내놨다.

하지만 일선 현장에선 이를 적용하기 어렵다는 목소리가 나온다. 현장에서 부모가 “학대가 아니다”라고 반발할 경우 즉각 격리가 쉽지 않은 게 현실이기 때문이다. 정인이의 경우 지난해 5월 다리에 멍이 들어 경찰이 조사를 진행했지만 양부모는 ‘마사지를 해줬다’고 변명하고 학대를 부인해 내사 종결됐다. 이배근 한국아동학대예방협회장은 “학대 부모가 강하게 부인하면 학대 여부를 가려내기가 쉽지 않다”며 “제도는 충분히 마련됐다. 전문성과 많은 경험, 담당자들의 의지가 무엇보다 중요하다”고 말했다.

신고 횟수에만 집착하다 보면 사각지대가 발생할 것이란 우려도 나온다. 심각한 학대가 한번 발생했을 때 적극 분리 조처가 필요한데 기준에 맞추다 보면 ‘면피성 기준’이 될 수 있단 지적이다. 김예원 장애인권법센터 대표는 “지난해 6월 충남 천안에서 발생한 아동학대의 경우 한건의 신고가 있었지만 아이는 결국 숨졌다. 단순히 즉각 분리 기준에 집착하지 말고 매뉴얼이 작동하지 않는 이유를 찾아야 한다”고 지적했다.

학대 부모와 아동 사이의 분리 조처가 이뤄진 뒤도 중요하다. 가정과 분리된 아이들은 학대피해아동쉼터나 위탁가정 등에서 생활한다. 하지만 현재 학대 아동을 위해 마련된 쉼터는 75곳뿐이다. 쉼터 한곳의 정원이 5~7명임을 고려하면 전국 쉼터의 정원은 최대 500명가량인 셈이다. 올해 쉼터가 91곳으로 늘어날 예정이지만, 2019년 아동학대 발생 건수가 3만45건임을 고려하면 턱없이 부족하다. 이배근 회장은 “시설이 부족해서 아이들 분리 조치를 못 시키는 일이 일어나선 안 된다”며 “시설을 확충하는 노력과 더불어 지역사회에 존재하는 유사 아동보호시설 등을 활용하는 방안도 고민해야 한다”고 말했다.

■ 무늬만 ‘전담’ 안돼

정부가 최근에 내놓은 아동학대 방지 대책 중 대표적인 게 아동학대전담공무원의 신설이다. 지난해 10월부터 지자체 소속 아동학대전담공무원이 생겼다. 이들은 그동안 민간기관인 아동보호전문기관(아보전)이 담당해온 아동학대 현장 조사와 학대 여부 판단 업무를 맡게 됐다. 민간기관이 아동학대를 온전히 떠맡다 보니 강제 조사의 어려움 등 많은 한계가 노출됐기 때문에 이를 공적 영역에서 떠안은 것이다. 지난해 아동학대전담공무원 290명이 전국 188개의 시군구에 배치됐다.

아동학대 업무 특성상 고도의 전문성이 필요하지만, 실제 현장은 전문성을 담보하기 어려운 구조다. 최근 투입된 3기 전담공무원은 코로나19로 1주간 온라인 교육만 받고 업무를 시작했다. 서울시의 한 자치구 전담공무원 ㄱ씨는 “아동보호전문기관 직원의 경우 100시간 교육을 통해 현장 업무를 하는데 우리는 2주가량 교육을 받는 게 전부다. 경험이 해결해줄 수 있는 분야라서 어려움이 많다”고 말했다. 서울시의 한 관계자는 “아동학대 관련해서 (현장) 경험이 있거나 공부를 한 사람들이 배치되면 좋은데 경험이 없는 경우도 배정되는 것 같다”고 전했다.

인력도 턱없이 부족하다. 전담공무원은 24시간 신고 접수 및 현장 조사, 응급조치, 전문기관 연계 등 주야를 가리지 않고 일해야 한다. 지난 4일 기준 서울시 25개 자치구 내 전담공무원은 61명이다. 자치구당 평균 2.4명이다. 서울시 관계자는 “2인 1조로 현장 조사를 나가고 한명은 신고를 받아야 해서 최소 세명의 인원은 필요하다”고 말한다. 보건복지부는 올해 안에 전국에 총 664명의 전담공무원을 배치할 계획이다.

경찰 역시 전담 인력 확충과 전문성 제고가 절실하다. 한 경찰 간부는 “학대예방경찰관 2~3명이 아동학대뿐만 아니라 노인·여성·장애인까지 모든 약자에 대한 학대를 다 책임지다 보니 한명이 몇백명을 담당하는 경우도 있다. 자주 담당이 바뀌어 업무 관련 노하우가 잘 쌓이지 않는 문제점도 있다”고 털어놨다.

‘제2의 정인이’를 막으려면 전문가들은 전담공무원이 제대로 업무를 하게 만드는 환경이 마련돼야 한다고 말한다. 강지영 숙명여대 교수(아동복지학과)는 “현재 전담공무원은 형식은 갖췄지만 인력이나 예산이 없어 자동차는 있지만 기름이 없는 꼴과 같다”며 “공공성을 높이기 위해 도입한 만큼 그에 걸맞은 전문성과 처우가 반드시 뒤따라야 한다”고 지적했다. 정익중 이화여대 교수(사회복지학과)도 “굉장히 전문적인 일이라 오랜 교육과 경험이 필요한 일인데 인력 부족으로 일이 힘드니 다들 도망가게 된다”며 “이런 식이면 사람이 계속 바뀌어 전문성을 쌓을 수 없을 것”이라고 우려했다.

강재구 전광준 이주빈 기자

j9@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)