김대중 전 대통령이 1998년 10월6일 경기 부천시 원미동의 한 오디오 생산업체를 찾아 추석연휴에도 쉬지 않고 일하는 노동자들을 격려하고 있다. 부천/강재훈 선임기자 khan@hani.co.kr

[김대중 전 대통령 국장] 되돌아본 DJ ④ 복지·노동

기초생활보장법 제정해 생계비 지급대상 4배↑

의보 통합·국민연금 확대로 ‘복지 형평성’ 높여

신자유주의 경제정책과 상충…소득격차는 커져

기초생활보장법 제정해 생계비 지급대상 4배↑

의보 통합·국민연금 확대로 ‘복지 형평성’ 높여

신자유주의 경제정책과 상충…소득격차는 커져

“절대다수 국민이 중산층이 되도록 힘쓰겠다. 중산층 육성과 서민생활 향상을 목표로, 인간개발 중심의 생산적 복지정책을 적극 펴나가겠다.”(1999년, 김대중 대통령 광복절 경축사)

김대중 전 대통령은 재임시절 보건·복지 분야에서 뚜렷한 발자취를 남겼다. 역대 정권 가운데 처음으로 복지정책을 전면에 내세우며 사회복지 제도를 손질하고 복지 수준을 대폭 확대했다. 김대중 정부를 지나면서 우리나라도 제도 면에서 유럽과 같은 복지국가 초기 단계로 진입했다는 평가도 나온다.

당시 학계에서는 김대중 정부 복지정책의 성격을 두고 “국가 복지의 확대”라는 견해와 “신자유주의적 복지정책”이라는 견해가 맞서 이례적으로 실명논쟁이 벌어지기도 했다. 이는 그만큼 복지가 정부의 주요 정책으로, 큰 변화를 겪었음을 반증한다.

김대중 정부의 복지정책은 ‘생산적 복지’로 일컬어진다. 이를 두고 당시 ‘대통령비서실 삶의 질 향상기획단’은 “빈곤층 가운데 근로능력이 없는 사람은 기초적인 생활을 할 수 있게 하고, 근로능력이 있는 사람은 자기 힘으로 살 수 있도록 다양한 지원을 하겠다는 것”이라고 밝혔다. 김 전 대통령은 “생산적 복지를 이룩한 대통령으로 기억되고 싶다”, “정부가 소외계층과 저소득층의 생활을 지켜 소외계층들이 ‘이 나라가 나를 버리지 않고 있다. 이 나라가 내 나라다’라는 생각을 하도록 해줘야 한다”고 말하는 등 복지정책에 강한 의지를 보였다.

김 전 대통령의 이런 의지가 반영된 정책 가운데 가장 눈에 띄는 것은 국민기초생활보장법 제정과 의료보험 통합이다. 국민기초생활보장제는 민주노총과 참여연대 등 45개 단체들이 1998년 ‘국민기초생활보장법 제정 추진 연대회의’를 만들어 끊임없이 도입을 요구해온 제도다. 그러나 당시 정부 부처들은 모두 기초생활보장법 제정을 반대했다. 복지부조차 “절대 기초생활보장법이 제정되는 일은 없을 것”이라고 큰소리를 쳤을 정도다. 이런 상황에서 김 전 대통령이 99년 지방순회 도중 울산에서 기초생활보장법 제정 방침을 밝힌 이른바 ‘울산 발언’은 이 제도 도입의 결정적인 계기가 됐다. ‘기초생활보장법은 순전히 김대중 대통령의 결단의 산물’이라는 평가가 나오는 것도 이런 이유에서다. 2000년 기초생활보장법 도입으로, 97년 이전 37만명이던 생계비 지급 대상자는 2001년 155만명으로 4배 이상으로 확대됐고 지급액도 월평균 13만8000원에서 20만4000원으로 늘었다. 김연명 중앙대 교수(사회복지)는 “생활보호법이 없어지고 기초생활보장법이 생기면서 수십년 동안 시혜의 관점에서 이뤄지던 사회복지가 국민이 당연히 누려야 할 법적 권리로 패러다임이 바뀌었다”고 평가했다. 의료보험 통합도 김 전 대통령의 성과 가운데 하나다. 98년 지역·직장·공교(공무원·교직원) 등으로 나뉘어 있던 의료보험을 하나로 통합하는 법안이 통과됐고, 2000년 7월부터 ‘건강보험 시대’가 열렸다. 의료보험 통합에는 재계와 야당, 한국노총 등이 강하게 반대했고, 여당도 미온적인 태도를 보였다. 하지만 김 전 대통령은 의료보험 통합에 대한 뜻을 굽히지 않았다. 당시 의료보험 제도는 소득 수준이 낮은 농어민이나 영세기업 노동자가 질병에 걸릴 가능성이 더 높아 의료 서비스가 더욱 필요한데도 이들이 속한 의료보험 재정이 열악해 의료 서비스를 제대로 받지 못하는 문제를 안고 있었다.

당시 여당 보건의료정책 전문위원을 지냈던 이상이 제주대 의대 교수는 “의료보험이 건강보험으로 통합되면서 전국민이 같은 의료 혜택을 받게 되는 등 형평성을 확보했고, 동시에 의료보험 조직 통합으로 효율성이 높아졌다”고 평가했다.

당시 여당 보건의료정책 전문위원을 지냈던 이상이 제주대 의대 교수는 “의료보험이 건강보험으로 통합되면서 전국민이 같은 의료 혜택을 받게 되는 등 형평성을 확보했고, 동시에 의료보험 조직 통합으로 효율성이 높아졌다”고 평가했다.

아울러 김대중 정부는 88년 시작된 국민연금 제도를 99년 도시 지역 자영업자들에게도 적용하는 등 ‘전국민 연금시대’를 열었다. 또 의약품 오·남용과 의약품 채택 리베이트 등의 문제를 개선하기 위해 2000년 의약분업을 시행했다. 이 때문에 당시 전국 의사들이 파업에 나서 혼란이 빚어지기도 했다. 이처럼 김대중 정부에서 보건·복지 분야의 많은 정책이 새롭게 시행됐지만 신자유주의 확산에 따른 사회경제적 양극화를 막기에는 역부족이었다. 도시 노동자 가구 상위 20%와 하위 20% 소득계층의 평균소득 차이를 나타내는 소득배율이 경제위기 이전인 97년 1분기 4.81에서 김대중 정부 말기인 2002년 1분기에는 5.4로 벌어졌다. 이태수 참여연대 사회복지위원장(꽃동네현도사회복지대 교수)은 “김대중 정부의 복지개혁은 상당한 의미가 있었으나 경제정책에서 신자유주의 노선을 선택하면서 비정규직이 늘고 양극화가 심화되는 등의 부작용을 막지 못했다”며 “또 경제위기에 발목이 잡혀 복지예산을 큰 폭으로 늘리지 못했던 점도 한계”라고 말했다. <끝> 김소연 기자, 김양중 의료전문기자 dandy@hani.co.kr

김 전 대통령의 이런 의지가 반영된 정책 가운데 가장 눈에 띄는 것은 국민기초생활보장법 제정과 의료보험 통합이다. 국민기초생활보장제는 민주노총과 참여연대 등 45개 단체들이 1998년 ‘국민기초생활보장법 제정 추진 연대회의’를 만들어 끊임없이 도입을 요구해온 제도다. 그러나 당시 정부 부처들은 모두 기초생활보장법 제정을 반대했다. 복지부조차 “절대 기초생활보장법이 제정되는 일은 없을 것”이라고 큰소리를 쳤을 정도다. 이런 상황에서 김 전 대통령이 99년 지방순회 도중 울산에서 기초생활보장법 제정 방침을 밝힌 이른바 ‘울산 발언’은 이 제도 도입의 결정적인 계기가 됐다. ‘기초생활보장법은 순전히 김대중 대통령의 결단의 산물’이라는 평가가 나오는 것도 이런 이유에서다. 2000년 기초생활보장법 도입으로, 97년 이전 37만명이던 생계비 지급 대상자는 2001년 155만명으로 4배 이상으로 확대됐고 지급액도 월평균 13만8000원에서 20만4000원으로 늘었다. 김연명 중앙대 교수(사회복지)는 “생활보호법이 없어지고 기초생활보장법이 생기면서 수십년 동안 시혜의 관점에서 이뤄지던 사회복지가 국민이 당연히 누려야 할 법적 권리로 패러다임이 바뀌었다”고 평가했다. 의료보험 통합도 김 전 대통령의 성과 가운데 하나다. 98년 지역·직장·공교(공무원·교직원) 등으로 나뉘어 있던 의료보험을 하나로 통합하는 법안이 통과됐고, 2000년 7월부터 ‘건강보험 시대’가 열렸다. 의료보험 통합에는 재계와 야당, 한국노총 등이 강하게 반대했고, 여당도 미온적인 태도를 보였다. 하지만 김 전 대통령은 의료보험 통합에 대한 뜻을 굽히지 않았다. 당시 의료보험 제도는 소득 수준이 낮은 농어민이나 영세기업 노동자가 질병에 걸릴 가능성이 더 높아 의료 서비스가 더욱 필요한데도 이들이 속한 의료보험 재정이 열악해 의료 서비스를 제대로 받지 못하는 문제를 안고 있었다.

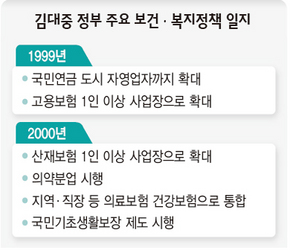

김대중 정부 주요 보건·복지정책 일지

아울러 김대중 정부는 88년 시작된 국민연금 제도를 99년 도시 지역 자영업자들에게도 적용하는 등 ‘전국민 연금시대’를 열었다. 또 의약품 오·남용과 의약품 채택 리베이트 등의 문제를 개선하기 위해 2000년 의약분업을 시행했다. 이 때문에 당시 전국 의사들이 파업에 나서 혼란이 빚어지기도 했다. 이처럼 김대중 정부에서 보건·복지 분야의 많은 정책이 새롭게 시행됐지만 신자유주의 확산에 따른 사회경제적 양극화를 막기에는 역부족이었다. 도시 노동자 가구 상위 20%와 하위 20% 소득계층의 평균소득 차이를 나타내는 소득배율이 경제위기 이전인 97년 1분기 4.81에서 김대중 정부 말기인 2002년 1분기에는 5.4로 벌어졌다. 이태수 참여연대 사회복지위원장(꽃동네현도사회복지대 교수)은 “김대중 정부의 복지개혁은 상당한 의미가 있었으나 경제정책에서 신자유주의 노선을 선택하면서 비정규직이 늘고 양극화가 심화되는 등의 부작용을 막지 못했다”며 “또 경제위기에 발목이 잡혀 복지예산을 큰 폭으로 늘리지 못했던 점도 한계”라고 말했다. <끝> 김소연 기자, 김양중 의료전문기자 dandy@hani.co.kr

| |

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[단독] 명태균 측근 “명, 아크로비스타에 여론조사 결과 직접 가져가” [단독] 명태균 측근 “명, 아크로비스타에 여론조사 결과 직접 가져가”](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2025/0209/17390808525092_20250209501321.webp)

![[단독] 헌재 직권증인 “이진우, 공포탄 준비시켜…‘의원 끌어내’ 지시” [단독] 헌재 직권증인 “이진우, 공포탄 준비시켜…‘의원 끌어내’ 지시”](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2025/0209/53_17390864130054_20250209501636.webp)