열쇳말로 본 새터민 젊은이 ⑧ ‘소통’

잘 지내다가도 ‘출신’ 알면 남한사람들 연락 끊어

“낯선땅서 적응하려는 모습에 격려 한마디 아끼지 말길” 보통 키에 호리호리한 몸매, 연예인 뺨 치게 잘생긴 얼굴의 이호승(24·가명)씨. 완벽한 서울말씨를 쓰는 그가 새터민이란 사실은, 그가 먼저 밝히지 않는 한 알아채기 어렵다. 2002년 말 홀로 남한에 온 그는 불과 1년 만에 남한 사람이 됐다. 물론 호된 시련을 통해서였다. 이씨는 2003년 초 수도권의 한 고등학교 2학년에 입학할 때부터 아르바이트 자리를 구했는데, 면접 때 업체 쪽에선 “다 좋다”면서도 이씨의 사투리를 듣고는 “어디 출신이냐”고 물었다. 대답을 들은 뒤에는 “집에 가 있으면 연락 주겠다”고 하고는, 연락이 오지 않았다. 열차례 정도 같은 경험을 되풀이하며 깨달았다. “문제는 내 말투구나….” 그때부터 서울말씨를 익히기 위해 무던히 노력했다. 텔레비전을 보면서 끊임없이 따라했다. 거울 앞에 서서 입 모양을 관찰하며 혼잣말로 연습하기도 했다. 이젠 웬만한 남한 쪽 사투리까지 구사하는 실력을 갖췄다. 그러면서 그는 남한 사람들과 비슷한 모습이 되어갔다. 그러나 소통은 ‘입’이 아니라 ‘마음’에 달려 있다는 사실을 깨닫기까지는 오랜 시간이 걸리지 않았다. 한번은 새로 사귄 남한 여자친구의 부모를 만났는데 자신이 북한 출신이란 얘기를 듣고는 “가진 것도, 배운 것도, 가족도 없다”며 교제를 반대했다. 이씨에겐 “너무 큰 충격”이었다.

2005년에도 사귄 지 석달쯤 된 여자친구에게 자신의 출신을 말했더니 “절대 그럴 리가 없다”며 믿지 않았다. 거듭 설명을 해도 믿지 않기에, 그 다음번 만난 자리에서 남한에 오기 직전 유엔에서 발급받은 망명증을 보여줬다. 그 뒤로 연락은 끊겼다. “그 일 뒤로는 여자들이 무섭고 못믿겠다”는 이씨는 “이젠 결혼해도 2∼3년 동안은 (내가 새터민이란 걸) 이야기하지 않을 작정”이라며 쓴웃음을 지었다.

이씨는 현재 수도권 도시의 노래방과 식당에서 종업원으로 근무한다. 일한 지 2년이 되어 가지만 함께 일하는 아주머니들도 그가 새터민이란 사실을 전혀 모른다. 이씨는 자신이 누구인지 드러내지 않아야 더욱 소통이 잘 이뤄지는 ‘가면무도회장’에서 살고 있는지도 모른다.

그래도 분명한 건 이씨가 다른 새터민들에 비해선 남한 사회에 훨씬 빨리 적응하고 있다는 사실이다. 지난달 김혜란 서울대 교수(사회복지학)가 발표한 설문조사 결과를 보면, 탈북 어린이와 청소년 65명 가운데 3분의 1이 ‘북한에서의 삶을 그리워한다’고 응답했을 정도다.

2005년에도 사귄 지 석달쯤 된 여자친구에게 자신의 출신을 말했더니 “절대 그럴 리가 없다”며 믿지 않았다. 거듭 설명을 해도 믿지 않기에, 그 다음번 만난 자리에서 남한에 오기 직전 유엔에서 발급받은 망명증을 보여줬다. 그 뒤로 연락은 끊겼다. “그 일 뒤로는 여자들이 무섭고 못믿겠다”는 이씨는 “이젠 결혼해도 2∼3년 동안은 (내가 새터민이란 걸) 이야기하지 않을 작정”이라며 쓴웃음을 지었다.

이씨는 현재 수도권 도시의 노래방과 식당에서 종업원으로 근무한다. 일한 지 2년이 되어 가지만 함께 일하는 아주머니들도 그가 새터민이란 사실을 전혀 모른다. 이씨는 자신이 누구인지 드러내지 않아야 더욱 소통이 잘 이뤄지는 ‘가면무도회장’에서 살고 있는지도 모른다.

그래도 분명한 건 이씨가 다른 새터민들에 비해선 남한 사회에 훨씬 빨리 적응하고 있다는 사실이다. 지난달 김혜란 서울대 교수(사회복지학)가 발표한 설문조사 결과를 보면, 탈북 어린이와 청소년 65명 가운데 3분의 1이 ‘북한에서의 삶을 그리워한다’고 응답했을 정도다.

이씨는 이처럼 새터민을 제대로 안아주지 못하는 남한 사회를 향해 한마디 했다. “마약이나 절도 같은 부적응 새터민 사건이 터지면 어김없이 비난 여론이 등장하죠. 하지만 그렇지 않은 사람이 더 많아요. 낯선 땅에서 적응하려는 모습에 격려 한마디 아끼지 말고, 열심히 노력하는 사람들에게 찬물 끼얹기보다는 더운물 한 잔 주었으면 좋겠어요. 새터민들이 정착금을 받기는 하지만, 세금도 같이 내면서 (이 사회에서) 살고 있잖아요.” <끝> 전종휘 기자, 김외현 수습기자 symbio@hani.co.kr

“낯선땅서 적응하려는 모습에 격려 한마디 아끼지 말길” 보통 키에 호리호리한 몸매, 연예인 뺨 치게 잘생긴 얼굴의 이호승(24·가명)씨. 완벽한 서울말씨를 쓰는 그가 새터민이란 사실은, 그가 먼저 밝히지 않는 한 알아채기 어렵다. 2002년 말 홀로 남한에 온 그는 불과 1년 만에 남한 사람이 됐다. 물론 호된 시련을 통해서였다. 이씨는 2003년 초 수도권의 한 고등학교 2학년에 입학할 때부터 아르바이트 자리를 구했는데, 면접 때 업체 쪽에선 “다 좋다”면서도 이씨의 사투리를 듣고는 “어디 출신이냐”고 물었다. 대답을 들은 뒤에는 “집에 가 있으면 연락 주겠다”고 하고는, 연락이 오지 않았다. 열차례 정도 같은 경험을 되풀이하며 깨달았다. “문제는 내 말투구나….” 그때부터 서울말씨를 익히기 위해 무던히 노력했다. 텔레비전을 보면서 끊임없이 따라했다. 거울 앞에 서서 입 모양을 관찰하며 혼잣말로 연습하기도 했다. 이젠 웬만한 남한 쪽 사투리까지 구사하는 실력을 갖췄다. 그러면서 그는 남한 사람들과 비슷한 모습이 되어갔다. 그러나 소통은 ‘입’이 아니라 ‘마음’에 달려 있다는 사실을 깨닫기까지는 오랜 시간이 걸리지 않았다. 한번은 새로 사귄 남한 여자친구의 부모를 만났는데 자신이 북한 출신이란 얘기를 듣고는 “가진 것도, 배운 것도, 가족도 없다”며 교제를 반대했다. 이씨에겐 “너무 큰 충격”이었다.

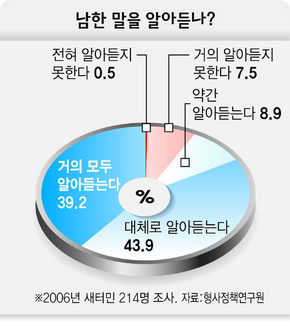

남한말 알아듣나?

이씨는 이처럼 새터민을 제대로 안아주지 못하는 남한 사회를 향해 한마디 했다. “마약이나 절도 같은 부적응 새터민 사건이 터지면 어김없이 비난 여론이 등장하죠. 하지만 그렇지 않은 사람이 더 많아요. 낯선 땅에서 적응하려는 모습에 격려 한마디 아끼지 말고, 열심히 노력하는 사람들에게 찬물 끼얹기보다는 더운물 한 잔 주었으면 좋겠어요. 새터민들이 정착금을 받기는 하지만, 세금도 같이 내면서 (이 사회에서) 살고 있잖아요.” <끝> 전종휘 기자, 김외현 수습기자 symbio@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![계엄날 “아무 일 없었다”는 윤석열 “호수 위 달그림자…” [영상] 계엄날 “아무 일 없었다”는 윤석열 “호수 위 달그림자…” [영상]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0204/20250204502965.webp)

![[단독] 윤석열, 구속취소 청구하며 “기한 만료돼 불법구금” [단독] 윤석열, 구속취소 청구하며 “기한 만료돼 불법구금”](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2025/0204/53_17386579202259_20250204503179.webp)