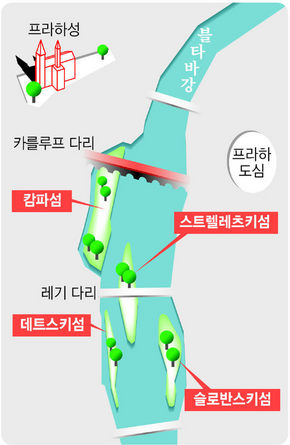

프라하시 신시가의 인민극장 부근에 있는 블타바강 슬로반스키섬은 부근의 스트렐레츠키 섬이나 데트스키 섬과 마찬가지로 숲으로 덮여 있다.

중세 건축물 보존하듯 섬도 자연 그대로

프라하·부다페스트 도심 ‘자연섬’ 공원으로 가꿔

백사장·나무·풀 고스란히…시민 휴식공간 구실

인공시설 금지·생태계 보호 등 정부가 철저 관리

프라하·부다페스트 도심 ‘자연섬’ 공원으로 가꿔

백사장·나무·풀 고스란히…시민 휴식공간 구실

인공시설 금지·생태계 보호 등 정부가 철저 관리

〈한겨레〉는 지난 4월 기획기사 ‘한강, 평화와 생태의 젖줄로’ 1부에서 개발·분단 시대에 훼손된 한강을 어떻게 되살려나갈지를 그려봤습니다. 2부에서는 다른 나라에서 도시의 강을 어떻게 가꿔나가는지를 네차례 걸쳐 살펴봅니다.

한강 평화·생태의 젖줄로 - 2부 외국의 강

① 자연으로 돌아간 강과 섬

체코 프라하는 도심의 중세·근대 건축물들을 잘 보존해서 아름다운 옛 모습을 지키는 것으로 유명하다. 이 덕에 도심 전체가 유네스코 세계문화유산으로 지정돼 있다. 마찬가지로 도시 한복판을 흐르는 블타바강 안에 있는 네 섬 대부분을 자연 상태에 가깝게 유지하고 있다.

프라하시 전체를 거미줄처럼 연결하는 전차를 타면 블타바강에 떠 있는 스트렐레츠키 섬에 쉽게 다다른다. 강 양안을 잇는 레기 다리 한가운데 있는 정거장에 내리면 섬으로 내려가는 잘 만들어진 돌계단이 방문객을 맞는다. 한강의 노들섬만한 크기(약 1만여평)인 섬의 남쪽 3 분의 1 정도엔 호스텔 건물이 들어서 있었고, 나머지 북쪽은 그냥 모래와 흙·나무·풀로 이뤄진 자연 섬이었다. 섬 둘레엔 둑도 없다. 마르크 리데르 ‘마사리크 물연구소’ 부국장은 “홍수가 나도 그대로 두면 곧 자연 상태로 돌아오므로 섬이 물에 잠기는 것은 문제가 안 된다”고 말했다.

이곳에선 시민들과 관광객들이 강가에 앉아 쉬거나 책을 보거나 공놀이를 하고 있었다. 벤치에 앉아 정다운 얘기를 나누는 연인들도 빼놓을 수 없었다. 아기차를 끌고 어린 아들과 함께 산책 나온 프라하 시민 베로니카는 “숲이 있고 강물을 가까이서 볼 수 있어 좋다”고 말했다.

이런 자연스런 모습은 스트렐레츠키 남서쪽의 데트스키 섬이나 남동쪽의 슬로반스키 섬도 마찬가지였다. 다만 데트스키 섬은 큰 유람선 나루터가, 슬로반스키 섬은 작은 놀잇배 나루터가 마련돼 있을 뿐이었다. 또 예전에 이들 세 섬과 한가지로 모래섬이었다가 지금은 도심의 일부처럼 된 캄파 섬도 2만평 중 절반 가량은 강가를 중심으로 카페와 레스토랑 등이 들어섰으나, 나머지는 공원으로 가꿔져 있다.

이곳에선 시민들과 관광객들이 강가에 앉아 쉬거나 책을 보거나 공놀이를 하고 있었다. 벤치에 앉아 정다운 얘기를 나누는 연인들도 빼놓을 수 없었다. 아기차를 끌고 어린 아들과 함께 산책 나온 프라하 시민 베로니카는 “숲이 있고 강물을 가까이서 볼 수 있어 좋다”고 말했다.

이런 자연스런 모습은 스트렐레츠키 남서쪽의 데트스키 섬이나 남동쪽의 슬로반스키 섬도 마찬가지였다. 다만 데트스키 섬은 큰 유람선 나루터가, 슬로반스키 섬은 작은 놀잇배 나루터가 마련돼 있을 뿐이었다. 또 예전에 이들 세 섬과 한가지로 모래섬이었다가 지금은 도심의 일부처럼 된 캄파 섬도 2만평 중 절반 가량은 강가를 중심으로 카페와 레스토랑 등이 들어섰으나, 나머지는 공원으로 가꿔져 있다.

이렇듯 섬들이 자연 상태로 유지되는 것은 체코나 프라하시 정부의 엄격한 관리 노력에 힘입었다. 체코 정부 강유역기구의 페트르 쿠발라 과장은 “섬처럼 강 안쪽에 있는 지역은 모두 중앙 정부나 시에 속하기 때문에 민간에서 건물이나 시설을 짓는 것이 원칙적으로 금지돼 있다”며 “필요에 따라 공공시설이 들어가기도 하지만, 자연 상태를 유지하면서 공원이나 야영장으로 쓰는 것이 보통”이라고 말했다.

섬을 공원으로 만든 경우는 헝가리 부다페스트시에서도 찾아볼 수 있었다. 도시를 남북으로 가르는 도나우강 상류에 있는 40만여평의 머르기트 섬은 원래 모래와 자갈로 이뤄진 셋으로 된 작은 섬이었으나, 1870년대에 섬 사이를 메워서 하나의 큰 섬으로 만들었다. 사회주의 시절에 만든 두 호텔을 제외하고는 모두 공원으로 조성돼 있다. 이 섬 바로 상류에 있는 50만여평의 오부다 섬도 역사 유적이 된 조선소 지역을 빼고는 대부분이 공원이다. 이야슈 이슈트반 부다페스트 기술경제대학 교수는 “강의 섬은 식수를 공급하고 백사장은 수질을 정화할 뿐 아니라, 미관상으로도 중요하므로 부다페스트 시는 섬의 자연 생태계를 보호하고자 많은 노력을 기울이고 있다”고 설명했다.

프라하 부다페스트/

글·사진 김규원 기자 che@hani.co.kr

이렇듯 섬들이 자연 상태로 유지되는 것은 체코나 프라하시 정부의 엄격한 관리 노력에 힘입었다. 체코 정부 강유역기구의 페트르 쿠발라 과장은 “섬처럼 강 안쪽에 있는 지역은 모두 중앙 정부나 시에 속하기 때문에 민간에서 건물이나 시설을 짓는 것이 원칙적으로 금지돼 있다”며 “필요에 따라 공공시설이 들어가기도 하지만, 자연 상태를 유지하면서 공원이나 야영장으로 쓰는 것이 보통”이라고 말했다.

섬을 공원으로 만든 경우는 헝가리 부다페스트시에서도 찾아볼 수 있었다. 도시를 남북으로 가르는 도나우강 상류에 있는 40만여평의 머르기트 섬은 원래 모래와 자갈로 이뤄진 셋으로 된 작은 섬이었으나, 1870년대에 섬 사이를 메워서 하나의 큰 섬으로 만들었다. 사회주의 시절에 만든 두 호텔을 제외하고는 모두 공원으로 조성돼 있다. 이 섬 바로 상류에 있는 50만여평의 오부다 섬도 역사 유적이 된 조선소 지역을 빼고는 대부분이 공원이다. 이야슈 이슈트반 부다페스트 기술경제대학 교수는 “강의 섬은 식수를 공급하고 백사장은 수질을 정화할 뿐 아니라, 미관상으로도 중요하므로 부다페스트 시는 섬의 자연 생태계를 보호하고자 많은 노력을 기울이고 있다”고 설명했다.

프라하 부다페스트/

글·사진 김규원 기자 che@hani.co.kr

콘크리트 둔치 걷어내 강의 숨결 되찾아

독일 뮌헨의 이자르강 복원 이자르강은 인구 110만으로 독일 제3의 도시인 뮌헨을 가로지른다. 오스트리아와 독일의 접경 산지에서 샘솟아 뮌헨을 거친 뒤 독일 북동쪽 레겐스부르크에서 도나우강으로 합류할 때까지 257㎞를 흐른다. 우리나라 섬진강(212㎞)보다 조금 더 긴 강이다. 알프스 산의 눈 녹은 물이 흘러 형성된 이자르강은 19~20세기 사람들이 강을 정복과 통제의 대상으로 여겨 개발하고 관리하면서 상처입기 시작했다. 사람들은 강물을 이용해 처음엔 물레방아, 나중엔 수력발전소를 돌렸고, 강변에 집과 건물들을 지었다. 수많은 지류로 거미줄처럼 촘촘히 연결되던 이자르강은 서서히 본래의 모습을 잃어갔다. 개발로 홍수 위험 깨달아 옛 모습 살린 뒤 사람 북적 마르틴 헨젤 바이에른 자연보호연합 사무총장은 “알프스에서 처음 시작하는 이자르강은 원래 수백m 폭에 여러 갈래의 지류들로 흩어져 흘렀는데, 사람들이 물길을 하나로 모으고 둑을 쌓아 너비 100m 정도의 강으로 바뀌었다”며 “폭이 좁아지면서 깊이가 4~8m까지 깊어진 곳도 있었다” 말했다. 원래 꼬불꼬불 뱀 모양이었던 강은 본디 모습을 잃고 직선에 가까워졌다. 하지만 사람들은 둑으로 둘러싸인 강이 되레 홍수 위험을 키운다는 것을 서서히 깨달았다. 1990년대 이후 독일 여러 주가 이상 기후에 따른 큰비로 홍수 피해를 봤다. 뮌헨시의 이자르강도 1999년 제방 바로 밑까지 물이 차올라, 지나친 개발의 위험성을 깨우쳐줬다. 마티우스 융에 바이에른주 물관리사무소 홍보담당은 “지구 온난화로 독일에 점점 더 많은 비가 오는데, 콘크리트 둔치로 강 물길을 막으면 갑작스런 홍수 위험이 더 커진다는 것을 알게 됐다”고 말했다. 에리히 뤼머 이자르강골짜기연합 의장은 “앞으로 독일 전역의 강수량이 30% 이상 늘어날 것이라는 예측도 있다”며 “콘크리트 둔치를 걷어내 주변의 일정 면적을 강물이 넘칠 수 있는 땅(유수지)으로 확보해줘야 한다”고 말했다. 결국 뮌헨시는 강 바닥을 파내지 않고, 자연의 섭리에 따라 자연형으로 복원하기로 했다. 1995년부터 이자르강 복원 사업을 시작했다. 핵심은 강을 두텁게 막았던 콘크리트 둔치를 걷어내는 것이었다. 이자르강은 보통 수력발전과 운하 목적으로 쓰이는 큰 이자르강과 보통 하천인 작은 이자르강으로 나뉘는데, 작은 이자르강을 자연형 복원 대상으로 삼았다. 콘크리트 둔치를 걷어낸 곳은 알프스 산에서 가져온 큰 돌과 자갈을 쌓아 옛 모습에 가깝게 했다. 현재 뮌헨시를 관통하는 8㎞ 구간 가운데 6㎞에서 양 언덕의 콘크리트 둔치를 걷어냈다. 2010년까지는 나머지 2㎞ 구간 복원을 끝낼 예정이다. 콘크리트 둔치를 걷어내고, 곡선형의 옛모습을 되살리자 이자르강은 살아서 숨을 쉬며 흐르기 시작했다. 물의 양도 운하로 흐르던 강물을 일부 돌려 초당 0.5㎥에서 초당 1.2㎥로 늘렸다. 둔치의 턱을 낮추고 완만하게 해 사람들이 접근하기 쉽도록 배려했더니 산책을 하거나 헤엄·일광욕 즐기러 나오는 사람들도 크게 늘어났다. 마티우스 융에 홍보담당은 “강이 직선형일 때는 물살이 더 빨라 사람들이 수영하기에 매우 위험했다”며 “하지만 지금 플라우처 다리 근처의 이자르강가는 뮌헨시가 공식으로 지정한 일광욕 장소로 날씨만 좋으면 수영하는 사람들로 북적인다”고 말했다. 뮌헨/조기원 기자 garden@hani.co.kr

섬 둘레에 홍수를 막기 위한 둑이 없는 스트렐레츠키 섬의 북쪽 끝 백사장에서 한 젊은 여성이 아이와 함께 블타바강을 바라보며 즐기고 있다.

콘크리트 둔치 걷어내 강의 숨결 되찾아

독일 뮌헨의 이자르강 복원 이자르강은 인구 110만으로 독일 제3의 도시인 뮌헨을 가로지른다. 오스트리아와 독일의 접경 산지에서 샘솟아 뮌헨을 거친 뒤 독일 북동쪽 레겐스부르크에서 도나우강으로 합류할 때까지 257㎞를 흐른다. 우리나라 섬진강(212㎞)보다 조금 더 긴 강이다. 알프스 산의 눈 녹은 물이 흘러 형성된 이자르강은 19~20세기 사람들이 강을 정복과 통제의 대상으로 여겨 개발하고 관리하면서 상처입기 시작했다. 사람들은 강물을 이용해 처음엔 물레방아, 나중엔 수력발전소를 돌렸고, 강변에 집과 건물들을 지었다. 수많은 지류로 거미줄처럼 촘촘히 연결되던 이자르강은 서서히 본래의 모습을 잃어갔다. 개발로 홍수 위험 깨달아 옛 모습 살린 뒤 사람 북적 마르틴 헨젤 바이에른 자연보호연합 사무총장은 “알프스에서 처음 시작하는 이자르강은 원래 수백m 폭에 여러 갈래의 지류들로 흩어져 흘렀는데, 사람들이 물길을 하나로 모으고 둑을 쌓아 너비 100m 정도의 강으로 바뀌었다”며 “폭이 좁아지면서 깊이가 4~8m까지 깊어진 곳도 있었다” 말했다. 원래 꼬불꼬불 뱀 모양이었던 강은 본디 모습을 잃고 직선에 가까워졌다. 하지만 사람들은 둑으로 둘러싸인 강이 되레 홍수 위험을 키운다는 것을 서서히 깨달았다. 1990년대 이후 독일 여러 주가 이상 기후에 따른 큰비로 홍수 피해를 봤다. 뮌헨시의 이자르강도 1999년 제방 바로 밑까지 물이 차올라, 지나친 개발의 위험성을 깨우쳐줬다. 마티우스 융에 바이에른주 물관리사무소 홍보담당은 “지구 온난화로 독일에 점점 더 많은 비가 오는데, 콘크리트 둔치로 강 물길을 막으면 갑작스런 홍수 위험이 더 커진다는 것을 알게 됐다”고 말했다. 에리히 뤼머 이자르강골짜기연합 의장은 “앞으로 독일 전역의 강수량이 30% 이상 늘어날 것이라는 예측도 있다”며 “콘크리트 둔치를 걷어내 주변의 일정 면적을 강물이 넘칠 수 있는 땅(유수지)으로 확보해줘야 한다”고 말했다. 결국 뮌헨시는 강 바닥을 파내지 않고, 자연의 섭리에 따라 자연형으로 복원하기로 했다. 1995년부터 이자르강 복원 사업을 시작했다. 핵심은 강을 두텁게 막았던 콘크리트 둔치를 걷어내는 것이었다. 이자르강은 보통 수력발전과 운하 목적으로 쓰이는 큰 이자르강과 보통 하천인 작은 이자르강으로 나뉘는데, 작은 이자르강을 자연형 복원 대상으로 삼았다. 콘크리트 둔치를 걷어낸 곳은 알프스 산에서 가져온 큰 돌과 자갈을 쌓아 옛 모습에 가깝게 했다. 현재 뮌헨시를 관통하는 8㎞ 구간 가운데 6㎞에서 양 언덕의 콘크리트 둔치를 걷어냈다. 2010년까지는 나머지 2㎞ 구간 복원을 끝낼 예정이다. 콘크리트 둔치를 걷어내고, 곡선형의 옛모습을 되살리자 이자르강은 살아서 숨을 쉬며 흐르기 시작했다. 물의 양도 운하로 흐르던 강물을 일부 돌려 초당 0.5㎥에서 초당 1.2㎥로 늘렸다. 둔치의 턱을 낮추고 완만하게 해 사람들이 접근하기 쉽도록 배려했더니 산책을 하거나 헤엄·일광욕 즐기러 나오는 사람들도 크게 늘어났다. 마티우스 융에 홍보담당은 “강이 직선형일 때는 물살이 더 빨라 사람들이 수영하기에 매우 위험했다”며 “하지만 지금 플라우처 다리 근처의 이자르강가는 뮌헨시가 공식으로 지정한 일광욕 장소로 날씨만 좋으면 수영하는 사람들로 북적인다”고 말했다. 뮌헨/조기원 기자 garden@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![홍장원 “윤석열 ‘싹 다 잡아들여’ 전화 지시…토씨까지 기억” [영상] 홍장원 “윤석열 ‘싹 다 잡아들여’ 전화 지시…토씨까지 기억” [영상]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0204/20250204503738.webp)

![[단독] “나경원 해임 기사 보내니 용산 사모님이 좋아하네요” [단독] “나경원 해임 기사 보내니 용산 사모님이 좋아하네요”](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2024/0821/20240821503385.webp)

![[영상] 피식, 고개 홱…윤석열, 체포명단 폭로 홍장원 노골적 무시 [영상] 피식, 고개 홱…윤석열, 체포명단 폭로 홍장원 노골적 무시](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2025/0204/53_17386741447432_2517386741306437.webp)