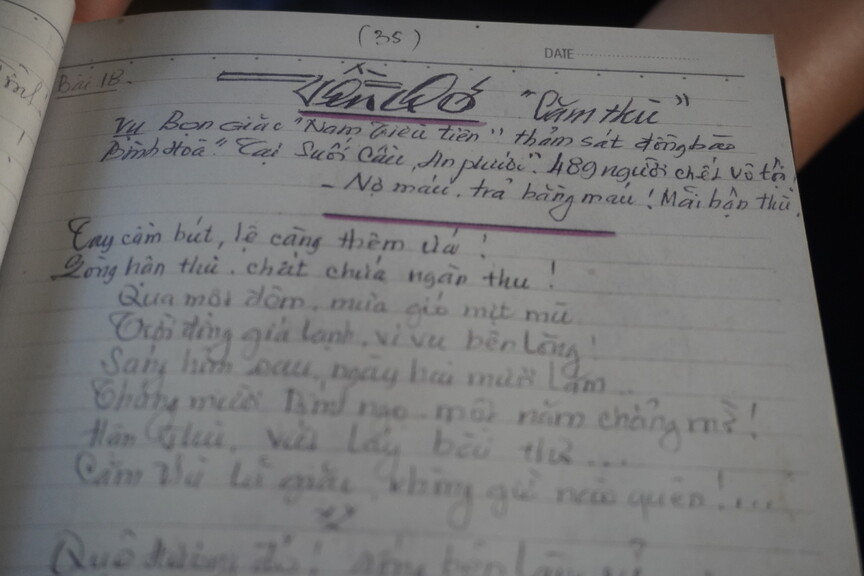

응우옌니엠(90)이 1966년에 작성한 ‘증오’ 시. 학살을 자행한 한국군의 대한 증오가 담겨 있다. 곽진산 기자

응우옌니엠(90)은 1966년 12월 ‘빈호아 학살’로 아내와 딸 두 명을 잃었다. 한살배기였던 아들은 학살 당시엔 살았지만, 이후로 질병에 시달려 얼마 버티지 못하고 죽었다. 유일하게 아들 응우옌타인뚜언(65·당시 여덟살)만 아내가 품어준 덕분에 살아남았다. 응우옌니엠 역시 남베트남민족해방전선(베트콩)의 ‘글 선생님’으로 전쟁 기간 가족의 곁을 떠나 있었던 덕에 목숨을 구할 수 있었다.

“당시에 한국군이 민간인들을 죽이러 다닌다는 얘기는 돌았다. 총격이 들리면 방공호에 숨거나 넝쿨 사이에 숨었는데 내가 머물렀던 꺼우 마을 방공호에선 한국군을 다행히 만나지 않아 살았던 것 같다.” 그가 꺼우 마을 방공호에 머물던 어느 날 가족이 머문 곳에서 비명이 들리고 연기가 치솟았다. 응우옌니엠은 직감적으로 알아챘다. ‘아, 가족들이 죽었겠구나.’

한국군 민간인 학살이 일어나고 얼마 뒤 그는 가족이 있는 곳을 찾아갔다. 쓰러진 사람들 몸에선 아직 피가 흐르고 있었다. 숨진 아들의 몸에서 체온이 느껴지는 듯도 했다. 그는 더 많은 사람들에게 이 사실을 알리기 위해 자신의 고통을 글로 남기기로 했다. 증오의 마음을 꾹꾹 눌러 학살이 이뤄진 그해에 55행의 시를 썼다. 제목은 ‘증오’. 베트남 전쟁 이후 생존자의 시를 써오고 있는 응우옌니엠의 첫 시다.

“남조선 적의 무리가 안프억 냇가에서 무고한 빈호아 동포를 학살한 사건. 적개심으로 시를 쓴다, 적의 무리에 대한 증오를 결코 잊을 수 없어!”

응우옌니엠이 직접 낭송한 시 ‘증오’는 이렇게 시작했다. 시는 당시 참혹했던 상황을 생생하게 그려냈다. “그들(한국군)은 말했다. ‘모두 다 손잡고 나와라.’ 논에 심은 모종을 뽑듯 엄마조차 아이 손을 끌고 나왔다. 남조선군은 엄마에게 몽둥이를 순식간에 휘둘렀다! 착한 엄마는 산 채로 죽고 천진한 아이는 얼이 빠진 채 온몸이 피범벅이 되었다. 기관총, 수류탄이 그곳에 쾅쾅 쏟아졌다! (중략) 억울하게 죽은 양민! 갓 태어난 아가는 왜 죽였을까? 입 손엔 아직 엄마 젖이 남아 있는데, 이별을 감당해야 하나!”

응우옌니엠 집 중앙에는 학살로 숨진 아내의 초상화가 놓여 있다. 낮은 콧등, 어깨까지 내려오는 검은 머리는 귀가 보이도록 넘겨져 있다. “미인이었다. 너무 완벽한 아내였다. 아직도 그때 죽은 아내를 생각하면 눈물이 난다.” 응우옌니엠은 증오비 설립 당시, 아내 이름이 제대로 표기되지 않았다는 이유로 찾아가지 않는다고 했다.

그는 한겨레와 인터뷰하던 중 최근 자신이 쓴 시집을 꺼냈다. 그가 펼쳐 보여준 시는 ‘화해’의 시였다. ‘베트남과 한국, 우리 두 나라 슬픈 전쟁은 얼마나 고통스러운가. 생후 몇 개월 아기가 엄마를 잃었고 엄마도 청춘에 세상을 떠났지. 총칼 하나 없었던 무고한 민간인들 세상과 이별을 해야 했고 아픈 마음의 상처를 남겼지….’

한국 정부는 공식적으로 베트남 민간인 학살을 인정하지 않고 있지만, 응우옌니엠은 “마을을 찾아온 한국인들이 건네는 사과의 말이 위안이 됐다”고 말한다. 응우옌니엠은 1993년 36년간의 글 가르침을 그만뒀지만, 여전히 시집은 채워가는 중이다.

1966년 12월 ‘빈호아 학살’에서 아내와 자식들을 잃은 응우옌니엠(90)이 자신의 집에서 한겨레와 인터뷰하고 있다. 고경태 기자

1966년 12월 빈호아 학살에서 희생된 응우옌니엠의 아내 초상화. 곽진산 기자

빈호아(꽝응아이성)/곽진산 기자

kjs@hani.co.kr 고경태 기자

k21@hani.co.kr, 통역 응우옌응옥뚜옌(다낭대 한국어과 교수), 시 번역 하재홍

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[영상] 어머니·누나 핏물 엉켜 살아남은 아이…참혹한 빈곤 수렁에 [영상] 어머니·누나 핏물 엉켜 살아남은 아이…참혹한 빈곤 수렁에](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2023/0921/53_16952591141922_20230920504143.jpg)