인(仁)은 ‘어질다’ ‘자애롭다’ ‘인자하다’는 뜻의 회의문자이다. 공자가 사회정치, 윤리도덕의 최고 이상과 기준으로 제시한 덕목이다. <논어>에서 가장 많이 등장하는 개념으로, 58장에 걸쳐 총 109회나 나온다. 당시에도 仁은 이해하기 어려운 개념이었다. 논어에서는 仁을 둘러싼 토론 장면이 여러번 나오는데, 그중에 수제자 안연과의 문답이 유명하다. “仁이란 무엇입니까? 자기를 이기고 예로 돌아가는 것이 인이다(克己復禮爲仁).” 자기욕망과 아집을 누르고 타인을 위하는 마음을 실천하는 것이 仁이라는 것이다. 보통 인정(人情)으로는 쉬운 일이 아니다.

仁의 문자 모양은 사람(人)과 두 이(二)로 이뤄져 있다. 仁은 곧 二人으로, 두 사람이 서로 의지하며 친하게 지낸다는 뜻을 나타냈다고 풀이한다. <설문해자>에서도 仁은 ‘친애하는 것’이라고 설명한다. 이인상우(二人相偶), 즉 ‘두 사람이 짝을 이루고 있는 것을 표현한 것’이라고 하는 해석도 있다.

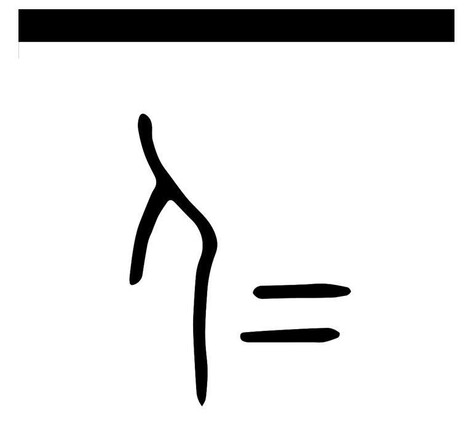

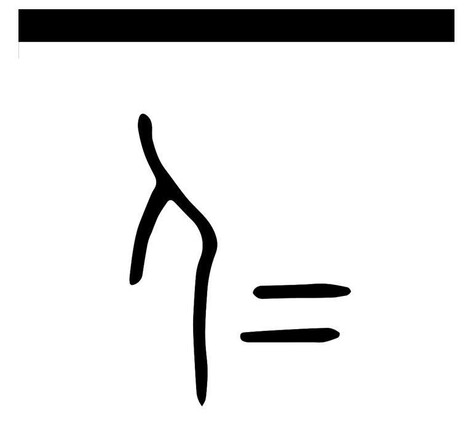

그러나 仁의 옛글자는 추상적인 것이 아니라 구체적인 사물을 가리킨다. 시라카와 선생에 따르면, 금문이나 고도문(옛도기에 새겨진 문자)에는 二가 사람 뒤쪽 아래에 작은 2개의 점으로 표시되어 있다. 이것은 ‘두 사람’ 또는 ‘두 사람이 짝을 이룬다’는 뜻을 표시하려는 의도라기보다는, 사람이 앉는 방석이나, 누울 수도 있는 임석(袵席. 깔자리)의 표현에 가깝다. 仁과 任(임, 님)은 소리가 가까운 글자이다.

중국 후한시대 유학자 정현은 “임(袵, 衽)은 깔자리를 안으로 넣어주는 ‘와석(臥席)’”이라고 했다. 즉 상대방이 편안하게 쉬거나 잘 수 있도록 자리를 마련해 주는 행위가 바로 仁이다. 심지어 자기 자리를 아예 내어줄 수 있다. 이런 행위에서 친애, 친친(親親)의 의미와, 그런 행위를 하는 사람의 마음, 즉 ‘어짊’의 뜻이 생겨났다고 본다. 이처럼 최초의 仁은 ‘깔자리’였다. 바를 정(正)이 정복, 옳을 의(義)가 희생(제물)에서 출발한 고도의 가치개념인 것과 마찬가지이다. 엄동설한에 상대를 위해 자기 자리를 내어주는 사람의 마음을 떠올리면, 공자가 말한 ‘극기복례’의 의미가 더욱 선연해진다.

이인우 리쓰메이칸대학 ‘시라카와 시즈카 기념 동양문자문화연구소’ 객원연구원