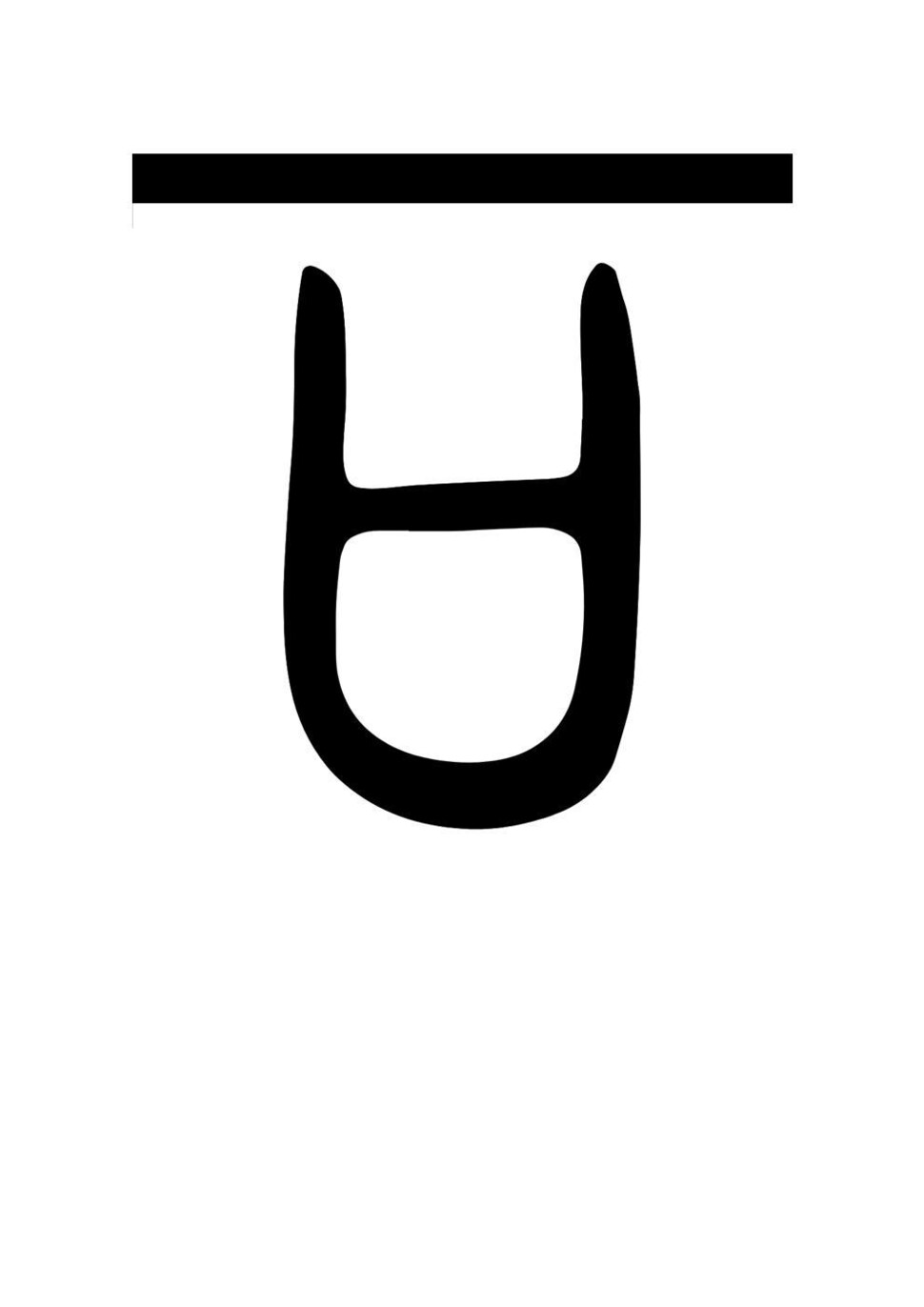

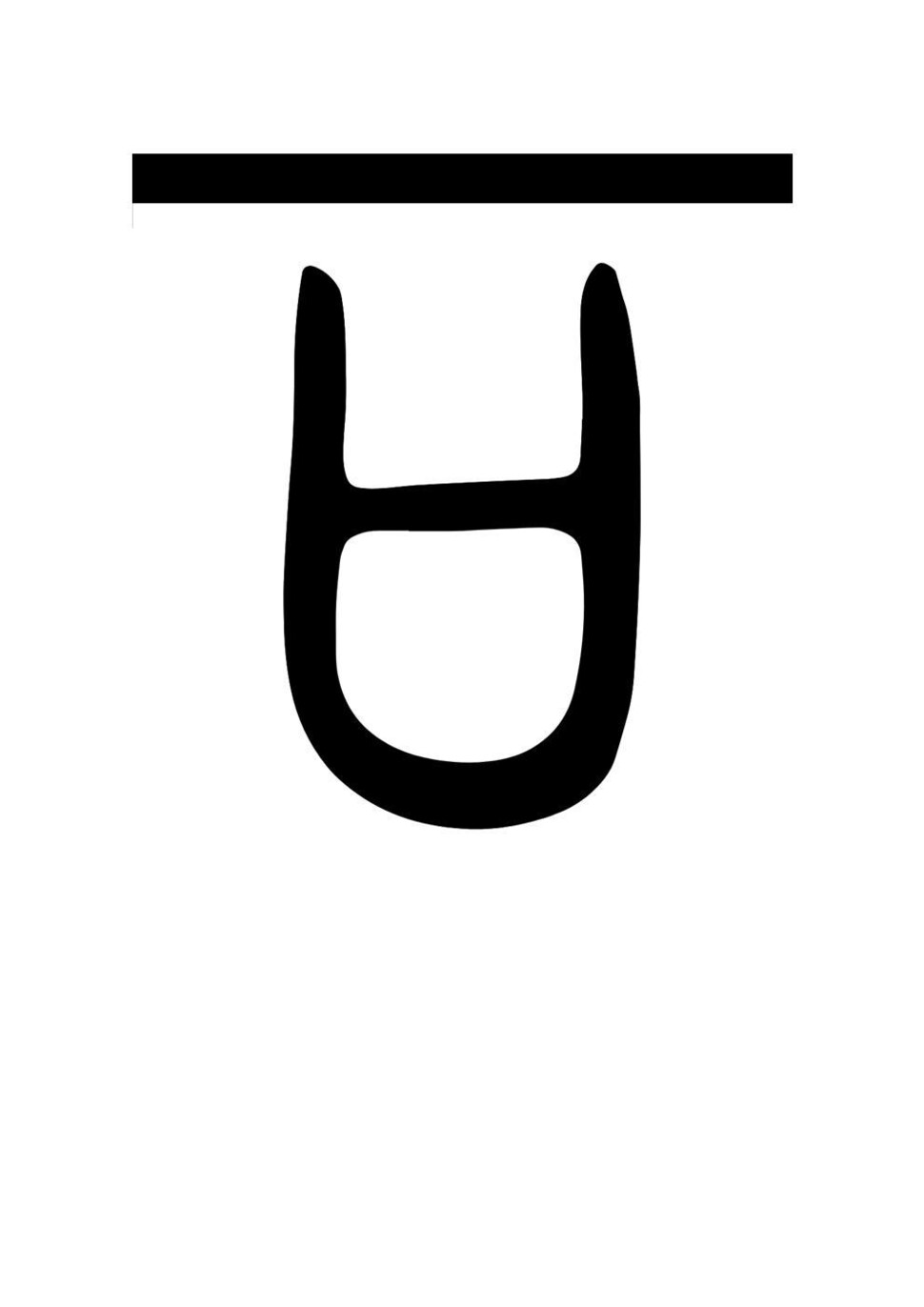

입 구(口)는 ‘먹고 말하는 곳’을 가리키는 글자다. 한자 사전의 고전인 <설문해자>에도 그렇게 나와 있다. 그러나 한자의 가장 오래된 형태인 갑골문이나 금문에는 입의 뜻으로 볼 만한 용례가 없다. 입 구자 口는 나중에 생겨난 글자이고, 갑골문과 금문에는 한글 자음과 모양이 비슷한 ‘ㅂ’ 형태로 표시돼 있다. ‘ㅂ’이 자형 속에 들어 있는 글자는 백수십가지가 되지만, 입구의 의미로서는 글자 뜻이 제대로 설명되지 않는다.

이는 2천년 동안 한자 해석의 의문거리였다. 그런데 20세기 한자학자 시라카와 시즈카는 갑골문을 연구한 끝에 이들 글자 속의 ‘ㅂ’은 口가 아니라, 기도문을 담는 ‘그릇(ㅂ)’이라는 주장을 내놓았다. 입이 아니라 기도함 용기라고 보고 전체 글자를 풀이하면 대부분 무리 없이 해석이 된다는 사실을 ‘발견’한 것이다. 예를 들어 古, 右, 可, 召, 名, 各, 客, 吾, 吉, 舍, 告, 害, 史, 兄, 祝, 啓, 品, 區, 臨, 嚴 등이 그런 한자들이다.

대표적으로 이름 명(名)자를 보자. <설문해자>는 “名은 스스로 이름을 부르는 것이다. 입 구와 저녁 석(夕)의 뜻을 따른다. 저녁은 어두워서 서로 보지 못하기 때문에 입으로 스스로 이름을 부른다”라고 그 모양과 뜻을 풀이하고 있다. 그러나 어두워서 보이지 않아 부르는 것이 이름이라는 풀이는 억지에 가깝다. 시라카와에 따르면 갑골문에서 名의 상부 夕은 저녁이 아니라 제사에 쓰는 고기(肉)이다. 名의 하부는 口가 아니라 기도문이 들어 있는 그릇(ㅂ)이다. 즉 名은 아이가 태어나면 조상신에게 아이의 출생을 알리고 축복을 빌며 고기를 바치는 제사 행위에서 유래했다. 옛사람이 자(字)를 만들어 이름 대신 부르는 것은 이런 ‘신성한’ 이름이 저주의 대상이 되는 것을 피하려는 풍속에서 나왔다.

입 구를 그릇으로 본 시라카와 자설은 한자 해석 역사상 획기적인 사건이다. 그러나 이에 동의하지 않는 학자들도 여전히 많다. 이 코너 독자 가운데서 이 미완의 숙제를 완전히 푸는 사람이 나타나기를 바란다. (출전:<자통(字統)>, 시라카와 시즈카 저)

이인우 리쓰메이칸대학 시라카와시즈카기념동양문자문화연구소 객원연구원