선(善)은 ‘착하다’ ‘옳다’ ‘훌륭하다’는 의미의 회의문자다. 글자 속에 ‘양(羊)’이 들어 있기 때문에, 양처럼 성질이 온순하고 부드러운 데서 글자 뜻이 나왔다고 설명되지만 그렇게 간단하지만은 않다.

고대인에게 양은 고기와 털을 제공하는 매우 소중한 가축이었다. 그래서 제사를 지낼 때 신에게 희생물로 바쳐졌다. 글자 안에 양이 들어가 있는 아름다울 미(美), 옳을 의(義)와 같은 글자는 양의 동물적 성질보다는 제물로 사용된 것과 관련이 깊다.

그런데 선 자에 들어 있는 양은 희생물이 아니라 재판에서 판관 역할을 하는 양이고, 선이라는 글자도 본래는 재판용이었다.

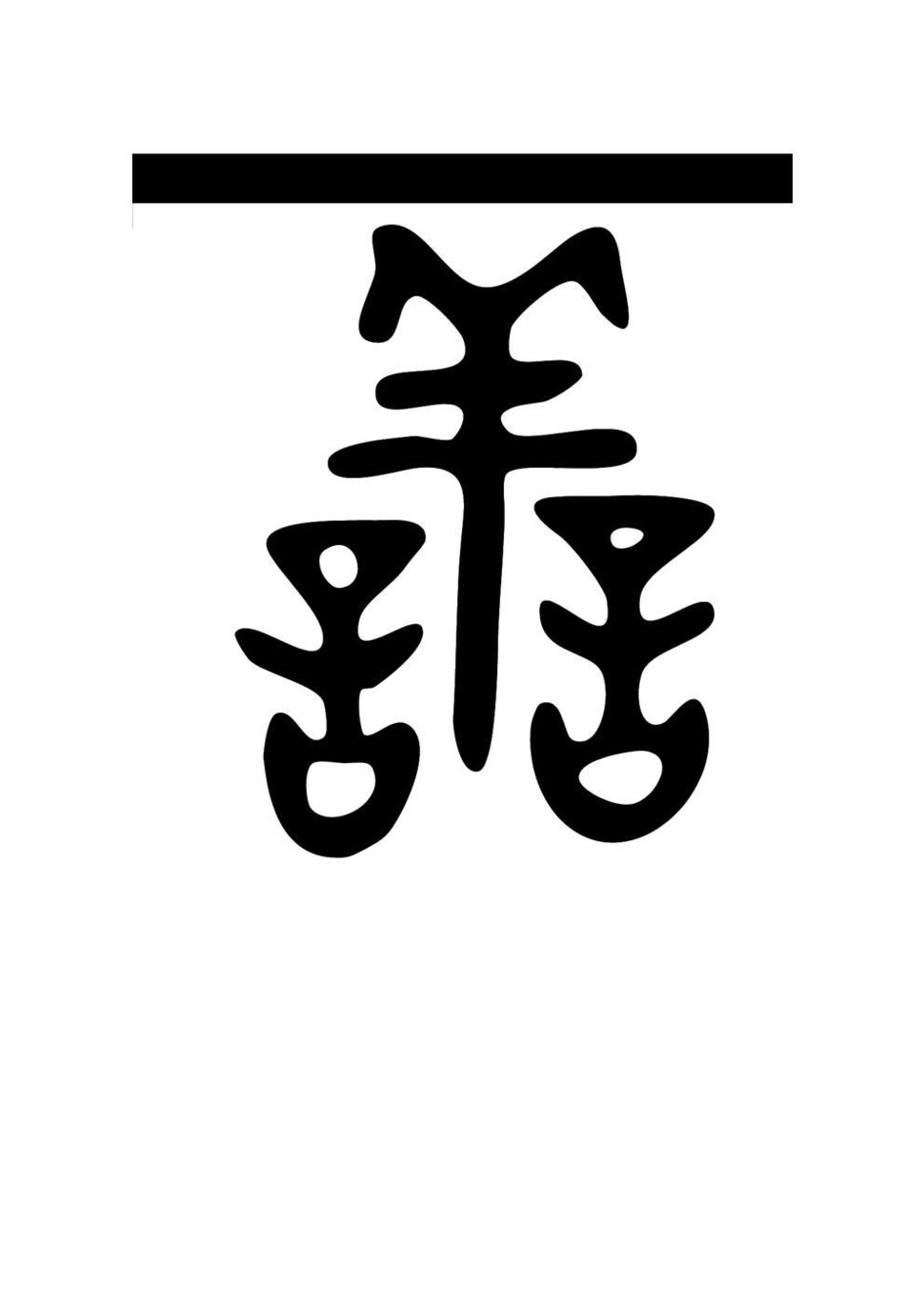

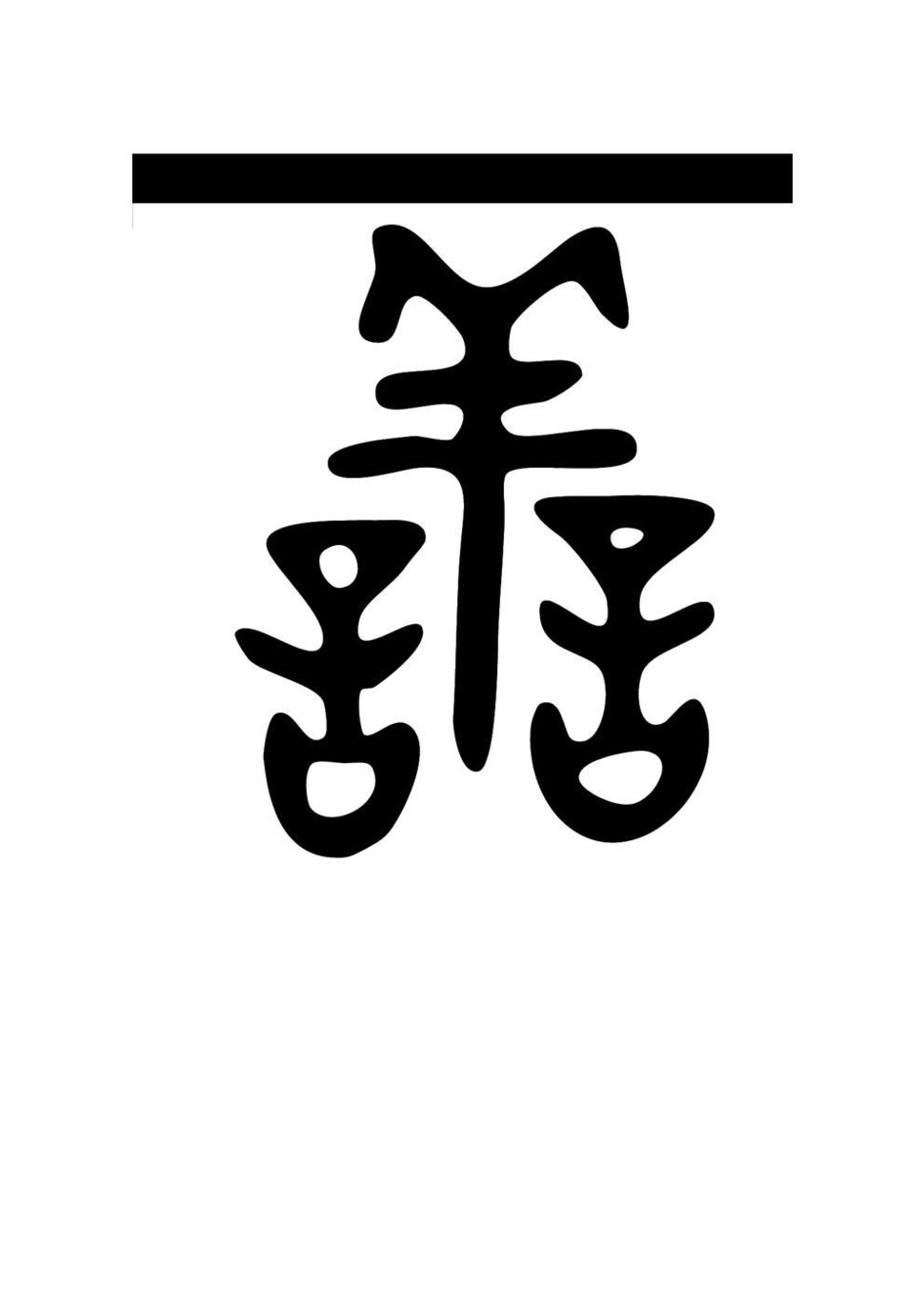

善의 본래 글꼴은 譱이다. 가운데 羊이 있고 좌우에 말씀 언(言) 자가 있는 모양이다. 재판에 나선 원고와 피고가 신 앞에 진실을 맹세하는 의미에서 자기 양을 바치고 주장을 펴는 모습이다. 이 신판(神判)에서 이긴다는 것은 신의 뜻에 부합한 것이므로, 선은 점차 ‘옳다’ ‘좋다’라는 의미를 가지게 되었다. ‘상세하다’는 뜻의 상(詳), ‘상서롭다’는 뜻의 상(祥)과 같은 글자도 이처럼 양이 송사를 주재한 고대의 신판에서 유래한 글자다.

신판에 쓰인 양은 치(廌)라는 상상의 동물로서, 양과 비슷한 외뿔의 동물로 묘사되기도 한다. 해치, 해태라고 부르는 치는 악을 드러내고 물리치는 신성한 힘을 가진 것으로 여겨졌기 때문에 점차 ‘법’의 뜻을 가지게 되었다. 신판에서 진 쪽은 거짓말로 신을 모욕한 죄로 자기가 바친 양과 함께 자루에 넣어져 강물에 떠내려가는 벌을 받는다. 이 벌을 뜻하는 글자가 법(灋)으로, 이 글자에서 廌가 생략된 것이 법 법(法) 자다.

신판에서 이긴 쪽은 廌에 심장을 뜻하는 心을 더한 문신으로 승소를 표시했는데 그것이 나중에 ‘경사, 기쁨, 축하’ 등의 의미를 갖게된 경사 경(慶) 자다.

이처럼 선, 법, 경 등의 한자는 신 앞에서 진실을 다툰 데서 그 모양과 의미가 생겨났다.

<논어>에서 공자는 선을 미 위에 두었다. 완전한 미는 선에 의해 완성되는 것이라고 본 것이다. (출전 <자통(字統)>, 시라카와 시즈카 저)

이인우 리쓰메이칸대학 시라카와시즈카기념동양문자문화연구소 객원연구원