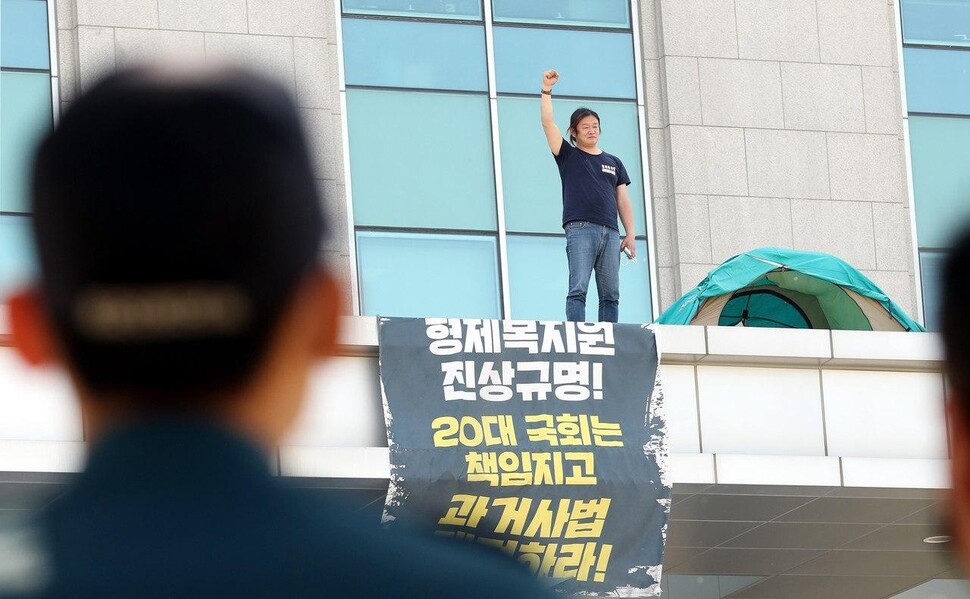

대규모 인권유린 사건인 부산 형제복지원 피해 생존자 최승우씨가 6일 오후 국회의원회관 10m 높이 캐노피에서 고공농성을 벌이고 있다. 박종식 기자 anaki@hani.co.kr

6일 서울 여의도 국회의원회관 10m 높이 캐노피. 전날 저녁부터 고공 단식농성에 들어간 최승우(51)씨는 이날 ‘형제복지원 진상규명! 20대 국회는 책임지고 과거사법 제정하라’라고 적힌 현수막을 의원회관 입구에 내걸었다.

대규모 인권유린 사건인 부산 형제복지원 피해 생존자가 국가폭력으로 인한 과거사 문제 진상규명을 위한 ‘과거사법’(진실·화해를 위한 과거사정리 기본법) 개정안 통과를 촉구하며 고공 단식농성을 시작했다. 지난해 11월에 이어 두 번째다.

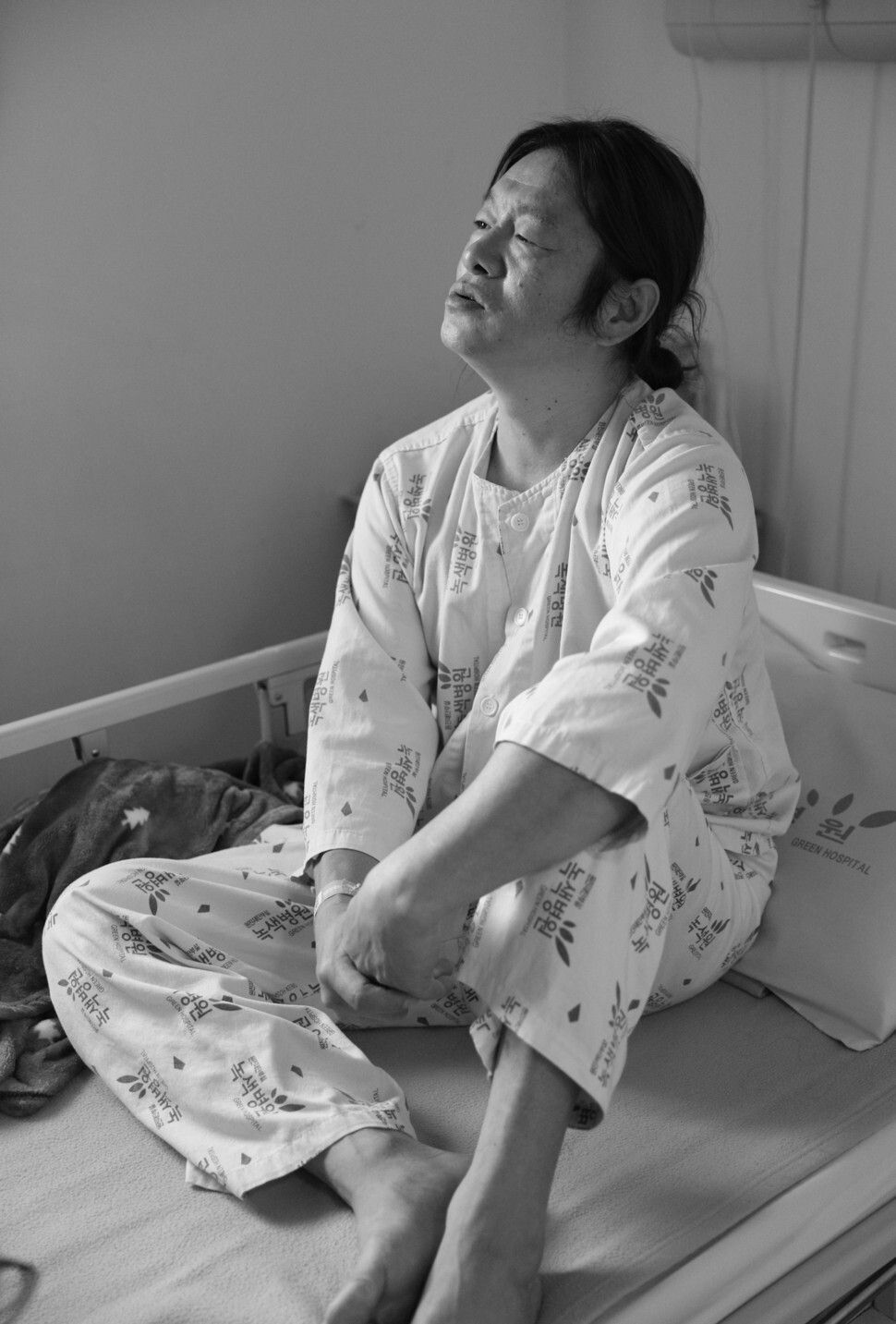

최승우씨는 1982년 열네살이던 중1 때 집으로 가던 길에 파출소 경찰관에게 잡혀서 형제복지원에 끌려갔다. 형제복지원에서 4년여 동안 지옥 같은 삶을 살았으며, 나와서도 길거리를 헤매며 밑바닥 인생을 살아야 했다. 최씨가 지난 11일 서울 면목동 녹색병원에서 <한겨레>와 인터뷰하던 중 옛일을 얘기하면서 회한에 잠긴 표정을 짓고 있다. 김봉규 선임기자 bong9@hani.co.kr

2017년 11월7일 국회의사당역 옆에서 천막 농성을 시작해 6일로 912일을 맞은 최씨는 지난해 11월7일 농성 2주년을 맞아 단식농성을 시도했었다.

(▶형제복지원 4년, 국회 앞 길바닥 2년…“짐승에서 사람이 되어가는 시간”) “과거사법 개정안 통과 전에는 내려오지 않겠다”며 국회의사당역 지붕에 올라가 비닐 천막을 치고 곡기를 끊었던 그는 23일째 의식을 잃고 병원에 후송됐다. 단식 농성의 어려움을 잘 아는 그가 다시 단식농성을 결심한 것은 절박함 때문이다. 20대 국회의 회기(15일)에 과거사법 개정안을 통과시키지 못하면 20대 국회에서 발의됐던 과거사법 개정안이 폐기된다. 최씨는 “나도 나이를 먹어가고 아픈곳이 생겨 지쳐가고 있다”며 “형제복지원 피해가 알려진지 30년이 넘었지만 아직까지 정확한 피해자 명단도 확인되지 않았다. 해외에 입양된 사람, 생사도 모르는 사람이 많은데 피해사실을 명백하게 밝혀달라”고 했다.

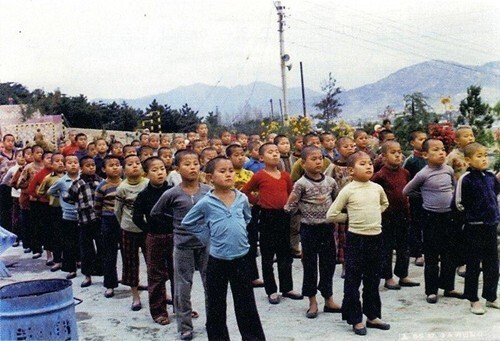

‘부랑아 선도’라는 국가 허가증을 얻었던 형제복지원은 1975년부터 1987년까지 가난하고 약한 사람들을 강제로 수용해 불법적으로 인권을 짓밟았다. 최승우씨처럼 어린 나이에 형제복지원에 수용됐던 아이들. 형제복지원 진상규명 대책위원회

형제복지원 사건은 1975년부터 1987년까지 부랑인을 수용한다는 명목으로 육군 부사관 출신 박인근씨가 형제복지원을 세워 장애인과 고아 등을 불법으로 가두고 강제노역을 시킨 사건이다. 이 곳에선 성폭력과 폭행, 살인, 암매장까지 이뤄져 확인된 사망자만 551명이 발생했고 전체 피해자는 3천명에 이른다. 문무일 전 검찰총장은 2018년 11월27일 형제복지원 피해자와 가족들을 만나 형제복지원 피해 사실과 이에 대한 검찰 수사가 외압으로 제대로 이뤄지지 못했던 것에 대해 사과했다.

(▶문무일 검찰총장, 형제복지원 피해자에게 ‘눈물’로 사과)

문무일 검찰총장이 27일 오후 서울 영등포구 여의도 이룸센터에서 형제복지원 피해자들에게 직접 사과하기 위해 만난 자리에서 피해자들의 증언을 듣다 눈물을 흘리고 있다. 신소영 기자 viator@hani.co.kr

하지만 검찰총장의 사과에도 피해사실을 규명을 추진할 과거사법 개정안이 국회의 문턱을 넘지 못하면서 형제복지원 피해자들은 다시 한번 눈물을 쏟아야 했다. 2006년 노무현 정부에서 과거사법에 따라 세워진 진실·화해를 위한 과거사 정리위원회(위원회)는 2010년 6월30일까지 조사활동을 벌였지만 짧은 신청기간과 제한된 조사활동으로 더 많은 국가폭력 피해자들을 밝혀내지 못했다. 전혜숙 행정안전위원장이 지난해 10월 제안한 개정안을 보면 “조사가 완료되지 못했고 미진한 사건과 추가적으로 드러난 국가폭력 사건의 피해를 구제하기 위해 위원회 활동을 재개하고, 과거와의 화해를 통해 국민통압에 기여하려는 것”이라고 제안 이유를 밝히고 있다. 하지만 20대 국회가 파행을 거듭하면서 과거사법 개정안도 폐기될 위기에 처했다. 안경호 4.9 통일평화재단 사무국장은 “형제복지원 피해자 뿐만 아니라 선감학원과 서산개척단, 간첩 조작사건, 한국전쟁 민간인 희생자들의 피해를 규명하기 위해서도 2기 위원회 활동이 꼭 필요한 상황”이라고 설명했다.

형제복지원 피해자 최승우씨. 김봉규 선임기자 bong9@hani.co.kr

14살의 어린 나이에 경찰에 끌려 형제복지원에 수용됐던 최씨는 4년8개월 동안 성폭행과 갖은 폭력에 노출됐고 형제복지원을 나온 뒤에도 일상을 회복하지 못했다. 그는 “당시 법적 근거가 없이 만들어진 내무부 훈령으로 형제복지원을 운영하고 그 책임을 묵과했는데 경찰, 검찰, 청와대까지 모두 관련된 사건이다. 진상규명을 통해 책임소재도 밝혀야 한다”며 “피해자에 대한 명예회복과 보상절차도 꼭 논의돼야 할 것”이라고 했다.

형제복지원 피해자들은 우선 피해 사실을 명백하게 밝혀 주는 것이 중요하다고 입을 모았다. 최씨와 함께 천막농성을 해왔던 한종선(45)씨는 “당시 형제복지원에 같이 끌려갔던 아버지와 누나는 아직까지 정신병원 입원병동을 떠나지 못하고 있다”며 “형제복지원 피해자들이 질병을 앓는 경우가 많고, 늙어가고 있어 이들이 왜 형제복지원에 끌려갔는지 밝혀서 기록이라도 남겨줘야 한다”고 강조했다.

형제복지원 피해 생존자인 최승우씨가 5일 저녁 서울 여의도 국회의원회관 현관 캐노피에 올라가 형제복지원 사건 등에 대한 과거사법 개정안 통과를 요구하며 고공농성을 벌이고 있다. 김혜윤 기자 unique@hani.co.kr

지난해 부산시는 시 차원에서 ‘형제복지원 피해자 실태조사 연구용역’으로 기록을 남겼다. 법적 강제력이 없어서 조사 내용이 부족하다는 평가가 많았지만 형제복지원의 피해자들의 고통을 가늠할 수 있는 자료도 있었다. 149명의 피해자를 대상으로 실시한 설문조사에서 77명이 자살을 시도했다고 대답해 자살시도율이 51.7%에 이르렀다.

연구에 참가했던 충북대 최현정(심리학과) 교수는 “일반 인구 자살시도율(2.4%)의 스무배에 이를 정도로 큰 심리적인 후유증을 앓고 있었다. 우간다 분쟁지역에서 소년병으로 징집된 인구와 비슷할 정도로 외상후 스트레스(PTSD)가 심각했다”며 피해자에 대한 심리치료의 필요성을 강조했다.

천주교인권위원회 등 33개 시민사회단체는 이날 성명을 내고 “1980년대 독재정권 시절 ‘부랑인’의 낙인이 찍혔던 이들의 목소리는 2020년에도 들리지 않는다”며 “국회는 과거사법 개정안을 통과시켜 국가폭력 피해자에 대한 진상규명과 명예회복의 길을 열어야 한다”고 했다.

이재호 기자

ph@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)