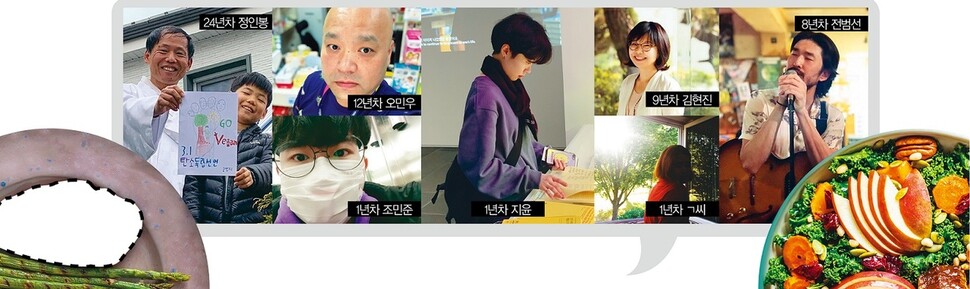

채식 반년차인 10대 고등학생부터 24년차인 50대 환경운동가까지 채식을 실천하는 7명의 모습.

채식주의자는 섭취하는 음식물을 기준으로 여덟 단계로 나눈다. 과일·견과류·곡물만 먹는 ‘프루테리언’, 채소까지 먹는 ‘비건’, 유제품도 먹는 ‘락토 베지테리언’, 달걀까지 먹는 ‘락토오보 베지테리언’(유제품을 먹지 않고 달걀만 먹으면 ‘오보 베지테리언’), 생선과 조개도 먹는 ‘페스코 베지테리언’, 고기 중 닭 등 조류를 먹는 ‘폴로베지테리언’, 평소 육식을 하지 않지만 회식 등 불가피한 상황에서 고기를 먹는 유연한 채식주의라 할 ‘플렉시테리언’으로 구분할 수 있다. ‘비거니즘’은 육식·가죽제품·동물실험을 한 화장품 등 동물이 생산하는 모든 것을 거부하는 삶의 한 방식으로, 최근 밀레니얼 세대(1980~2000년대 초반 출생)를 중심으로 많은 지지를 받고 있다.

농림축산식품부 통계를 보면, 지난해 한국인 1인당 육류 소비량은 54.6㎏(돼지 26.8㎏, 소 13㎏, 닭 14.8㎏)이었다. 14년 전인 2005년 31.9㎏(돼지 17.8㎏, 소 6.6㎏, 닭 7.5㎏)에 견주면 크게 늘었다. 그러나 ‘고기성애자’만 늘어난 게 아니다. 채식을 한다고 주변에 밝히는 ‘채밍아웃’을 한 이들도 함께 늘었다. 국내 채식인구가 100만~150만명에 이른다는 한국채식연합의 자체 통계를 인용하지 않더라도 비건 식품, 동물실험을 하지 않는 화장품 등 이들을 겨냥한 비건 상품 시장이 성장하는 것이 근거다.

<한겨레>는 지난 12일 채식 반년차인 10대 고등학생부터 24년차인 50대 환경운동가 등 채식인 7명과 카카오톡 단톡방(단체채팅)에서 약 2시간 동안 대화를 나눴다. 이날 단톡방에선 비건부터 비건을 지향하는 ‘플렉시테리언’(상황에 따라 육식을 하는 느슨한 채식주의자)까지 다양한 층위의 채식인이 모였다. 이들은 최근 채식인구의 증가 이유로 동물과 지구환경에 대한 연대감, 채식이 ‘힙’하다고 느끼는 문화적 감수성, 비건 식당 등 채식 인프라의 증가 등을 꼽았다. 여전히 마음껏 ‘채식할 권리’를 누리기는 어렵지만 채식을 위한 수고와 외로움을 어느 정도 덜었다며, 과거와 달라진 사회 분위기에 대한 이야기도 오갔다.

■ ‘건강·종교’에서 ‘동물권·기후변화’로 ‘채식을 왜 시작하게 되었나’라는 질문에, 오래전부터 해온 이들은 “‘건강’과 ‘종교’ 영향이 컸다”고 답했다. 24년 전 채식을 시작한 정인봉(53) 기후행동비건네트워크 이사는 기에 관한 학문을 접하면서 모든 생명을 존중해야 한다고 깨달아 채식을 하게 됐다. 7년차 채식인 김현진(50, <신들의 향연 인간의 만찬> 저자)씨는 즐겨 먹던 닭가슴살에 항생제가 들어 있다는 사실을 알고 음식에 관심을 갖게 된 뒤, 대학원에서 불교학을 전공하면서 채식 식당까지 열었다. 12년째 채식을 하는 약사 오민우(46)씨는 “몸과 마음의 건강을 위해” 시작한 경우다.

이에 비해 최근 채식을 시작한 이들은 공장식 축산에 대한 비판, 동물권에 대한 이해와 공감이 출발점이었다. 동물권단체 ‘동물해방물결’ 자문위원이자 밴드 ‘양반들’의 가수 전범선(29)씨는 ‘동물학살에 대한 보이콧’이라는 취지로 8년 전 채식을 시작했다. 대학원생 지윤(24)씨는 동물권 운동을 하는 친구가 직접 돼지 도살장을 촬영한 영상 속 돼지 울음소리를 듣고 1년 전부터 채식을 하고 있다. 약 1년 전부터 채식을 하며 ‘학교급식 중 채식할 권리’를 요구하는 헌법소원을 청구한 고교 3학년 ㄱ씨(정의당 청소년 활동가)와 서울 경희고 3학년 조민준씨는 “고통을 느끼는 생명체를 먹는 것이 너무 불편”(조씨)했고 “평등·인권을 이야기하면서 동물을 먹는 스스로가 모순적”(ㄱ씨)이라고 생각했다. ㄱ씨는 “2018년에 나온 다큐멘터리 <도미니언>을 보면서 ‘나의 즐거운 식사가 저들의 고통보다 선행될 수 없다’고 생각했다”고 답했다.

이들의 관심은 기후변화 등 환경문제로도 이어졌다. 채식을 하면 “인간과 동물, 지구의 모든 생명체가 연결돼 있음을 깨닫게 되기” 때문이다. 그 과정에서 육식을 지탱하려 산림을 파괴해 소가 먹을 사료곡물 경작지나 소를 키우는 목초지를 만들고, 소가 내뿜는 메탄가스가 온실가스 배출량의 상당 부분을 차지한다는 사실을 알게 된다. 조씨는 “채식을 하면서 기후변화로 인한 현실적 위협에 대비해 우리가 당장 할 수 있는 일이 무엇인지 고민할 수 있게 됐다”고 설명했다. 전씨는 “완전한 비건은 아니어도 탄소배출량이 많은 붉은 고기 소비를 줄이려는 사람들이 많다”고 전했다. 오씨는 “기후변화 문제가 대두되면서 좀 더 많은 사람에게 채식이 설득력을 갖게 됐다”고 말했다.

■ 과거엔 ‘신념’ 이젠 ‘문화’ 개인의 신념에서 출발한 채식은 젊은층의 새로운 문화로 번져간다. 지난해 기후위기 문제를 전세계인에게 고한 스웨덴의 17살 환경운동가 그레타 툰베리가 비행기를 타지 않고 채식을 실천하는 것처럼, 동물과 환경을 착취한 삶을 거부하는 ‘비거니즘’을 삶의 태도로 받아들이는 이들이 늘고 있다.

‘별종’ 취급을 받으며 주변과 갈등했던 채식 생활도 더이상 외롭지 않다. 지윤씨는 “‘나의 비거니즘 일기’라는 해시태그를 달아 사회관계망서비스(SNS)에 채식 레시피를 소개하거나 먹방 영상을 올리는 사람도 있다”며 “친구들도 나를 위해 비건 식당이나 채식 옵션이 있는 약속 장소를 잡는다. 한식·양식·중식 등 채식 식당의 선택지도 많아졌다. 채식을 한다고 특별히 남과 ‘다른 삶’을 산다고 생각하지 않는다”고 했다. 김현진씨는 “10년 전 채식하는 사람들은 뭔가 진지했지만 요즘은 채식 자체를 즐기는 느낌이다. 채식을 할 때마다 ‘지구를 보호하는 마일리지를 쌓는 기분’이라고 하더라”고 전했다. 이런 ‘슬기로운 채식생활’이 가능한 배경에는 채식산업의 성장을 알아챈 편의점, 식품기업 등의 발빠른 대응도 한몫을 차지한다. 이는 세계적 현상이기도 하다. 조씨는 “롯데리아에서 비건 햄버거가 출시됐을 때 채식 시장이 커졌음을 느꼈다”고 했다. 대전에 사는 오씨는 “비건을 위한 인프라가 잘 갖춰진 서울에 자주 갔다. 2~3년 사이에 오픈 마켓이나 지역에서도 채식 식당이 늘었다”고 설명했다.

특히 이들은 “채식을 하고 요리를 하며 미식가가 됐다”(오씨), “채식을 하다보면 더 순하고 다양한 맛을 느끼게 된다. 요새는 현미밥에 김만 싸 먹어도 맛있다”(전씨), “흔히 ‘맛있다’고 하는 치킨·삼겹살이 육식 중심 사회의 학습된 맛이란 생각을 하게 됐다. 채식 음식의 맛에 더 집중하고 재료의 식감이나 향을 더 느낄 수 있게 됐다”(지윤씨)며 채식하는 즐거움이 ‘맛’에 있다고 강조했다.

■ “소수자지만 억압은 적다” 그렇다고 채식인들의 권리가 완전히 보장된 것은 아니다. 동료 약사들과 고깃집에서 회식을 했다는 오씨는 “회식 전에 혼자 저녁을 먹고” 갔다. ㄱ씨와 조씨 등 60여명이 청구한 ‘채식급식선택권’은 지난 10일 헌법재판소가 “식단 작성과 급식 제공은 학교장 재량”이라며 지금의 학교급식이 채식인들의 기본권을 침해하지 않는다는 취지의 각하 결정을 했다. 오씨는 “비건의 신념을 지키면 약 먹기도 힘들다”고 했다. 알약 캡슐은 동물의 가죽·힘줄·연골 등을 구성하는 젤라틴으로 만들고, 약 색깔을 하얗게 만들기 위해 우유에서 뽑아낸 유당을 넣는다.

‘채식 선배’들은 처음부터 완전한 채식에 도전하기보다 채식의 사회적 의미를 이해하고 범위를 차츰 넓혀갈 것을 권했다. 전씨는 “소수자라 불편하지만 다른 소수자들과 비교하면 큰 억압은 아니다. 할 수 있는 영역에서 할 수 있는 만큼 시도하는 것도 유의미하다. 일주일에 한번, 집에서만, 육고기만 안 먹기 등 다양한 층위의 시도가 모두 동물과 환경에 의미가 있다”고 말했다. ㄱ씨는 “돼지김치찌개와 콩나물국이 있을 때 콩나물국을 선택하는 가벼운 마음으로 시작하는 게 좋다. 채식에 실패했다 해도 죄책감을 갖지 않는 것도 중요하다”며 “‘한명의 비건보다 백명의 비건 지향이 더 의미있다’는 말이 유효하다”고 말했다. 지윤씨는 “‘난 채식주의자인데 동물성 제품을 써도 될까’란 생각보다 ‘동물성 제품을 안 쓰고 살기가 어려운 이유가 무엇일까, 동물실험이 꼭 필요할까’ 이런 질문을 할 수 있으면 더 좋겠다”며 “단지 동물성 제품 소비를 거부하는 데서 그치지 않고 그런 동물실험이 필요 없다고 말하는 데까지 나아갈 수 있어야 한다”고 말했다.

최우리 기자

ecowoori@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![휴일 없이 하루 15시간씩, 내 살을 뜯어먹으며 일했다 [.txt] 휴일 없이 하루 15시간씩, 내 살을 뜯어먹으며 일했다 [.txt]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0124/20250124503090.webp)