상어 지느러미는 햇볕에 말려 건조시킨다. 상어 종 가운데 약 30%가 멸종위기에 처했거나 이에 근접한 것으로 나타났다. 퓨 환경그룹 제공

[토요판] 생명-지느러미 잘리는 상어들

상어 지느러미는 사람 팔다리

헤엄 못치고 고통 속에 죽어가

5% 위해 몸통 95% 버리는 셈

낭비·학대적 포획 논란에도

연 7300만마리 잡아 멸종위기

낚싯줄에 1m가 넘는 ‘홍살귀상어’가 걸려 나온다. 국제자연보전연맹(IUCN) 적색목록에 ‘위험’ 등급에 오른 멸종위기종이다. 어부들은 등지느러미와 가슴지느러미를 자른 뒤 다시 바다에 던진다. 상어는 눈을 뜬 채 몸통을 비튼다. 지느러미가 없어진 상어는 헤엄칠 수가 없다.

세계적인 상어보호단체인 ‘퓨(PEW) 환경그룹’의 질 헵 상어보호국장은 13일 <한겨레>와 한 전자우편 인터뷰에서 “매년 7300만마리의 상어가 샥스핀 요리 때문에 죽어간다”고 말했다.

상어잡이가 비판받는 이유는 낭비적이고 동물 학대적인 어획 방식 때문이다. 지느러미는 상어 몸무게의 5%에 지나지 않는다. 5%를 위해 95%가 버려지고, 지느러미 없는 상어는 고통 속에 죽어간다. 이런 방식으로 상어는 중국과 동남아시아 등 태평양 연안과 마다가스카르 등 인도양 연안, 대서양 원양에서 잡힌다. 참치를 잡는 국내 원양어선도 부수적으로 상어를 잡고 있다. 의도적으로 잡는 건 아니지만, 연승줄에 상어가 딸려오면 지느러미를 자른 뒤 바다에 몸통을 버린다.

국립수산과학원이 2006년 9~10월 국내의 한 참치잡이 원양어선에 34일 동안 동승해 조사한 자료를 보면, 연승줄에 걸려 나온 상어는 참치를 포함한 전체 어획량의 21.5%에 이르렀다. 이렇게 잡혀 수산물로 이용한 상어 가운데 절반은 지느러미만 채취한 뒤 버려졌다. 대부분 큰눈환도상어, 청새리상어, 검목상어 등 제사상 음식에 올려지지 않는 상어들이다. 당시 연구에 참여한 안두해 고래연구소장은 “참치를 잡는 게 아니라 상어를 잡으러 간다는 말이 있을 정도로 부수 어획(혼획)량이 많다”며 “대부분 홍콩 등 다른 나라에 팔고 들어온다”고 말했다.

낭비적인 어획 방식 때문에 상어 개체 수는 급격하게 줄고 있다. 질 헵 국장은 “북서대서양에 사는 비악상어와 홍살귀상어는 개체 수가 90% 가까이 감소했다”며 “일반적으로 상어 종 가운데 30%가 멸종위기에 있거나 멸종위기에 근접했다”고 말했다. 한 번 멸종위기에 빠진 상어는 개체 수 회복이 어렵다. 더디게 성장하고 번식률이 낮기 때문이다. 고래상어 다음으로 가장 큰 물고기인 돌묵상어의 경우 산란이 가능한 성체가 되는 데 15~20년이 걸리고 한 번에 낳는 알이 4~6개에 불과하다.

상어가 줄어들면 어떻게 될까? 일부에선 바다 생태계에서 최상위 포식자인 상어가 줄어들면 어획량이 늘어날 것이라고 주장한다. 하지만 전문가들은 생태계에 예기치 않은 재난이 일어날 수 있다고 예측한다. 먹이그물 최상층에 위치한 상어는 하층의 물고기를 먹어 치움으로써 개체 수를 조절하는 역할을 한다. 3차 먹이 소비자인 상어가 줄어들면 2차 소비자인 중간 크기의 물고기들이 많아진다. 이 물고기들은 1차 소비자인 초식성 물고기를 먹는데, 이렇게 되면 초식성 물고기가 급감하면서 바닷말 등 조류가 번성하게 된다. 조류가 많아지면 산호 군락은 피해를 입고 종 다양성도 줄어든다.

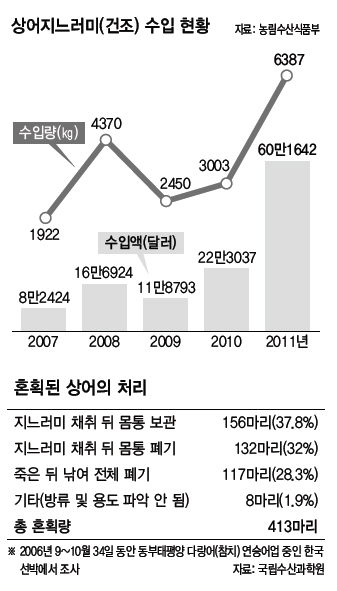

국내 상어 지느러미의 수요는 폭증하고 있다. 지느러미는 보통 말린 상태로 수입되는데, 2000년대 초반에 비해 가격은 두 배 치솟았지만 지난해 수입량은 6387㎏으로 최근 10년 들어 최고치를 경신했다. 수입산 가운데 79%는 태평양 상어 지느러미의 집산지인 홍콩에서 수입한다.

세계적으로는 상어 지느러미 어획과 샥스핀 요리를 규제하는 움직임이 일고 있다. 유엔 식량농업기구는 1999년 국제상어보호행동계획을 채택해 각 국가에 보호 계획 마련을 촉구했다. 미국은 지난해 자국 영해에서 상어 어획을 할 경우 지느러미만 떼고 몸통을 버리는 행위를 금지하고 지느러미와 몸통을 함께 가지고 입항해야 하는 법률을 마련했다.

미국 하와이주는 지난해부터 상어 지느러미의 소유·판매·공급을 완전히 금지했다. 하와이에서는 샥스핀 수프를 먹을 수 없다. 다국적 호텔 체인인 페닌슐라호텔에 이어 하얏트 계열 호텔에서도 지난달 15일부터 샥스핀 메뉴를 없앴다. 그랜드하얏트 서울의 슈테판 뫼르트 총주방장은 “상어 지느러미 대신 비슷한 식감과 맛을 지닌 전복 수프와 제비집 수프를 내놓고 있다”며 “멸종위기종 보호 차원에서 판매하지 않는다고 설명하면 고객이 긍정적으로 반응한다”고 말했다. 이 호텔의 중식당은 과거 8만8000원짜리 샥스핀 찜, 12만원짜리 불도장(샥스핀 수프의 일종) 등을 내놓았다.

하지만 이런 움직임은 소수일 뿐이다. 동물보호연합의 이원복 대표는 “지난 2월 롯데·신라·힐튼·워커힐 등 샥스핀 요리를 판매하는 국내 호텔에 상어 샥스핀 요리 판매 중단을 요청하는 공문을 보냈지만 아직 아무런 답변을 받지 못했다”고 말했다.

최근에는 ‘상어 관광’이 대안으로 논의되고 있다. 질 헵 국장은 스킨스쿠버나 스노클링 등 상어 관찰의 경제적 가치가 높다고 말했다. “산 상어가 주는 생태적 가치와 생태 관광의 잠재성은 상어 어획 가치를 능가해요. 이를테면 바하마제도의 고래상어 관광은 한해 7800만달러(약 89억원)를 벌어들이고 있습니다.”

남종영 기자 fandg@hani.co.kr

국립수산과학원이 2006년 9~10월 국내의 한 참치잡이 원양어선에 34일 동안 동승해 조사한 자료를 보면, 연승줄에 걸려 나온 상어는 참치를 포함한 전체 어획량의 21.5%에 이르렀다. 이렇게 잡혀 수산물로 이용한 상어 가운데 절반은 지느러미만 채취한 뒤 버려졌다. 대부분 큰눈환도상어, 청새리상어, 검목상어 등 제사상 음식에 올려지지 않는 상어들이다. 당시 연구에 참여한 안두해 고래연구소장은 “참치를 잡는 게 아니라 상어를 잡으러 간다는 말이 있을 정도로 부수 어획(혼획)량이 많다”며 “대부분 홍콩 등 다른 나라에 팔고 들어온다”고 말했다.

낭비적인 어획 방식 때문에 상어 개체 수는 급격하게 줄고 있다. 질 헵 국장은 “북서대서양에 사는 비악상어와 홍살귀상어는 개체 수가 90% 가까이 감소했다”며 “일반적으로 상어 종 가운데 30%가 멸종위기에 있거나 멸종위기에 근접했다”고 말했다. 한 번 멸종위기에 빠진 상어는 개체 수 회복이 어렵다. 더디게 성장하고 번식률이 낮기 때문이다. 고래상어 다음으로 가장 큰 물고기인 돌묵상어의 경우 산란이 가능한 성체가 되는 데 15~20년이 걸리고 한 번에 낳는 알이 4~6개에 불과하다.

상어가 줄어들면 어떻게 될까? 일부에선 바다 생태계에서 최상위 포식자인 상어가 줄어들면 어획량이 늘어날 것이라고 주장한다. 하지만 전문가들은 생태계에 예기치 않은 재난이 일어날 수 있다고 예측한다. 먹이그물 최상층에 위치한 상어는 하층의 물고기를 먹어 치움으로써 개체 수를 조절하는 역할을 한다. 3차 먹이 소비자인 상어가 줄어들면 2차 소비자인 중간 크기의 물고기들이 많아진다. 이 물고기들은 1차 소비자인 초식성 물고기를 먹는데, 이렇게 되면 초식성 물고기가 급감하면서 바닷말 등 조류가 번성하게 된다. 조류가 많아지면 산호 군락은 피해를 입고 종 다양성도 줄어든다.

국내 상어 지느러미의 수요는 폭증하고 있다. 지느러미는 보통 말린 상태로 수입되는데, 2000년대 초반에 비해 가격은 두 배 치솟았지만 지난해 수입량은 6387㎏으로 최근 10년 들어 최고치를 경신했다. 수입산 가운데 79%는 태평양 상어 지느러미의 집산지인 홍콩에서 수입한다.

세계적으로는 상어 지느러미 어획과 샥스핀 요리를 규제하는 움직임이 일고 있다. 유엔 식량농업기구는 1999년 국제상어보호행동계획을 채택해 각 국가에 보호 계획 마련을 촉구했다. 미국은 지난해 자국 영해에서 상어 어획을 할 경우 지느러미만 떼고 몸통을 버리는 행위를 금지하고 지느러미와 몸통을 함께 가지고 입항해야 하는 법률을 마련했다.

미국 하와이주는 지난해부터 상어 지느러미의 소유·판매·공급을 완전히 금지했다. 하와이에서는 샥스핀 수프를 먹을 수 없다. 다국적 호텔 체인인 페닌슐라호텔에 이어 하얏트 계열 호텔에서도 지난달 15일부터 샥스핀 메뉴를 없앴다. 그랜드하얏트 서울의 슈테판 뫼르트 총주방장은 “상어 지느러미 대신 비슷한 식감과 맛을 지닌 전복 수프와 제비집 수프를 내놓고 있다”며 “멸종위기종 보호 차원에서 판매하지 않는다고 설명하면 고객이 긍정적으로 반응한다”고 말했다. 이 호텔의 중식당은 과거 8만8000원짜리 샥스핀 찜, 12만원짜리 불도장(샥스핀 수프의 일종) 등을 내놓았다.

하지만 이런 움직임은 소수일 뿐이다. 동물보호연합의 이원복 대표는 “지난 2월 롯데·신라·힐튼·워커힐 등 샥스핀 요리를 판매하는 국내 호텔에 상어 샥스핀 요리 판매 중단을 요청하는 공문을 보냈지만 아직 아무런 답변을 받지 못했다”고 말했다.

최근에는 ‘상어 관광’이 대안으로 논의되고 있다. 질 헵 국장은 스킨스쿠버나 스노클링 등 상어 관찰의 경제적 가치가 높다고 말했다. “산 상어가 주는 생태적 가치와 생태 관광의 잠재성은 상어 어획 가치를 능가해요. 이를테면 바하마제도의 고래상어 관광은 한해 7800만달러(약 89억원)를 벌어들이고 있습니다.”

남종영 기자 fandg@hani.co.kr

헤엄 못치고 고통 속에 죽어가

5% 위해 몸통 95% 버리는 셈

낭비·학대적 포획 논란에도

연 7300만마리 잡아 멸종위기

| |

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[단독] 이진우, 윤석열 폭음 만찬 직후 ‘한동훈’ 검색…11월 계엄 준비 정황 [단독] 이진우, 윤석열 폭음 만찬 직후 ‘한동훈’ 검색…11월 계엄 준비 정황](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2025/0204/53_17386543785115_17386543546443_9817386543418222.webp)

![곽종근 “윤석열, 정확히 ‘의원’ 끌어내라 지시…의결정족수 언급” [영상] 곽종근 “윤석열, 정확히 ‘의원’ 끌어내라 지시…의결정족수 언급” [영상]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0206/20250206502507.webp)

![[단독] 여인형 메모 속 “ㅈㅌㅅㅂ 4인 각오”는 지작·특전·수방·방첩 사령관 [단독] 여인형 메모 속 “ㅈㅌㅅㅂ 4인 각오”는 지작·특전·수방·방첩 사령관](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2025/0206/53_17388276241171_20250206503380.webp)