대중교통을 편리하게 이용할 수 있는 각종 시설을 갖추는 것도 온실가스를 줄이는 방안이다. 지난 3월 실시간 도착시각과 승객 혼잡도가 나오는 버스정보안내단말기(BIT) 밑으로 승객들이 버스에 오르고 있다. 연합뉴스

“지금 이 추세대로라면 2030년까지 수송 부문 온실가스 배출량을 매년 5% 이상을 줄여야만 합니다. 그게 가능할까요?”

김광일 녹색교통운동 사무처장은 지난달 22일 ‘탄소중립녹색성장 기본계획 시민단체 토론회’에서 현재 정부가 내놓은 대책으로는 ‘2018년 대비 2030년 국가 온실가스 배출량 40% 감축’ 목표 달성이 요원하다고 말했다. 그는 ‘자동차 이용 억제’ 정책은 물론 ‘대중교통으로의 전환’ 정책이 제대로 작동하지 못했기 때문이라고 지적했다.

소득수준이 향상되면서, 국가 자동차 주행거리는 2012년 2억8천만㎞에서 2021년 3억5600만㎞까지 한해도 거르지 않고 우상향 곡선을 그려왔다. 주행거리가 길어질수록 온실가스 배출량은 늘어나지만, 정부는 내연기관차 대신 ‘전기차’ 등 무공해 차량을 확대 보급한다는 것 외엔 뾰족한 수단을 제시하지 않고 있다.

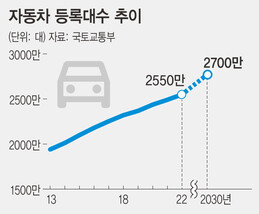

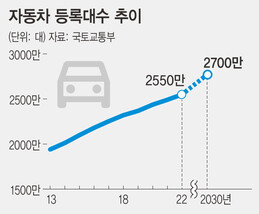

2030년 전기·수소차 등 무공해차 보급 목표는 450만대다. 그해 전체 자동차 등록 대수(2700만대)의 16.7%를 차지하는 수치(추정)다. 문제는 그 기간에 내연기관차도 여전히 줄지 않는다는 점이다. 2018년 2300만대였던 내연기관차 등록 대수는 2030년에 비슷한 수준으로 유지될 것으로 예상한다.

게다가 ‘전기차는 온실가스를 배출하지 않는다’는 일반적인 상식과는 달리, 전기차의 전주기 온실가스 배출량(LCA: 부품·상품 생산과 유통·소비 단계의 각종 배출량을 합친 것)은 휘발유차의 절반 수준(2015년 환경부 조사)에 이른다. 전기차 배터리와 차체를 만드는 과정에서 상당량의 온실가스가 배출되고, 전기차의 연료인 전력을 만드는 발전시설도 화석연료를 소모하기 때문이다.

전기차 전환만으로는 수송 부문 온실가스 감축 목표를 달성하는 건 사실상 불가능하다는 결론이 나온다. 큰 틀에서 재생에너지 전환 속도를 높이고, 전기차 전환 물량을 늘림과 동시에 자동차 수요를 억제하는 정책이 동시에 추진되어야 한다.

하지만 이번 정부 들어 ‘수요관리’는 점차 우선순위에서 밀리고 있다. 수요관리는 대중교통 접근성을 높이는 방법 등으로 내연기관차 이용 수요를 낮추는 정책이다.

정부는 탄소중립녹색성장 기본계획을 통해, 수송 부문 온실가스 배출량을 2018년 9810만톤에서 2030년 6100만톤까지 감축(37.8%)하겠다고 밝혔다. 지난 정부 때 발표했던 것과 같은 수준이다. 하지만 정부는 이번 계획을 발표하며 2030년까지 자동차 총 주행거리를 2018년 대비 4.5% 줄이겠다는 계획은 슬그머니 뺐다. 독일에서 성공을 거둔 교통패스나 미국과 유럽의 도시를 중심으로 확산하는 대중교통 무료 정책도 국내 대책에는 아직 포함되지 않고 있다.

남종영 기자

fandg@hani.co.kr