경제(E)-사회(S)-생태(E)의 근원적 연결성 또는 상호의존성의 진실을 무시하거나 경시한 자본주의 산업문명의 역사는 하루 이틀이 아니지만 지난 수십년간 글로벌 신자유주의 시대가 극도로 문제를 악화시켰다. 이 시간대에 우리는 넘지 말아야 할 임계점, 즉 생태적 한계와 사회경제적 불평등의 한계를 훌쩍 넘어섰고 그 몹쓸 유산을 코로나 위기의 기저질환으로 넘겨받았다.

방역 대응과 경제 살리기 사이, 방역을 위한 공공적 통제와 개인적 인권의 보호 사이, 강한 회복력(Resilience) 및 보호력(Protection), 호혜력(Reciprocity)의 구축과 경제적 효율성 확보 사이에서 적절한 균형을 찾는 일은 코로나 위기 속 지구촌 모든 나라가 마주하는 중대한 도전이다. 쉬운 숙제가 아니다. 이 숙제들은 서로 상충 관계가 있어서 하나를 잘한다고 다른 하나도 잘하기는 어렵다. 일시적으로 성공했다고 지속적으로 성공한다는 보장도 없다. 한국의 경로는 어떤가?

지금까지 한국은 강력한 봉쇄 조치 없이 코로나19 방역에 성공했다고 높은 평가를 받았다. 케이(K)방역은 ‘사회적 거리두기’를 완화해 생활 속 거리두기 단계로까지 나아갔다. 한국의 개방적 방역 방식의 성공은 경제 침체의 정도도 비교적 약하게 해주었고 이는 역설적으로 위기의식―특히 집권세력―도 좀 약화시킨 듯하다. 그 때문인지 정부는 방역 성공을 등에 업고, 디지털 사업에 집중하며 고강도 규제 완화를 동반하는 한국판 뉴딜을 선언했다. 그리고 이 기획이야말로 ‘추격국가에서 선도국가로 도약하기 위한 새로운 국가발전전략’이라고 자리매김까지 했다(제5차 비상경제회의).

하지만 정부가 의기양양하게 선도국가로 가는 비전 및 전략을 선포한 이후 드러난 앙상한 현실, 즉 수도권 중심의 대규모 집단감염 확산 사태, 이천 물류센터 산재 참사, 비대면 언택트 삶들을 연결해주는 대면 콘택트 노동자들의 위태로운 삶, 점점 심화되는 실업 문제, 정부의 뒷북 대응 속에 불안하게 들썩이는 서울·수도권 주택시장 등은 과연 우리가 코로나 위기의 교훈을 제대로 받아서 가고 있는지 진지한 성찰을 요구한다. 우리 사회 취약한 고리의 문제는 나비효과를 통해 빠르게 모두의 문제, 공동의 문제가 된다.

한 보고서(딜로이트 그룹)에 따르면 조사 대상자 중 실직에 대한 우려를 보인 비율이 인도가 72%로 가장 높았고, 스페인(54%) 한국(49%) 이탈리아(42%) 순이었다. 일본은 31%, 중국은 33%로 낮았으며 독일은 28%로 가장 낮았다. 한편 건강 우려는 중국이 가장 높았고(89%), 인도(81%) 일본(54%) 미국(52%) 프랑스(50%) 순이었다. 한국은 41%로 독일(40%)과 함께 낮았다. 방역 성적과 사회경제적 대응 성적이 매우 불균등하며, 한국의 경우 건강 우려는 낮지만 실업 우려가 대단히 높다.

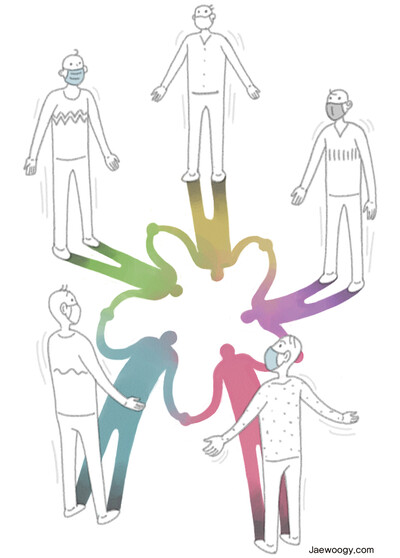

사람들 간의 물리적 거리두기는 코로나19 감염병의 필수적 예방 수칙이다. 이 수칙을 잘 지켜야 한다. 그러나 한 걸음 더 깊이 들어가 생각해볼 게 있다. 코로나19 위기의 진정한 교훈은 과연 무엇일까? 진작부터 세계보건기구(WHO)에서는 ‘사회적 거리’ 대신 ‘물리적 거리’라는 표현을 권장했으며 “우리는 여전히 사람들이 연결돼 있기를 바란다”라고 말한 바 있다. 그렇다, 우리는 연결하기를 밀어내어 버렸다. 연결하기를 삶의 바탕에 깔고서 거리두기를 해야 하는데 말이다. 하지만 세계보건기구도 연결이라는 말을 꺼내다 말았다.

코로나 위기는 거리두기 수칙과 함께, 아니 그보다 더 깊숙한 지점에서 “연결하기를 사고하라!”는 교훈을 우리에게 주었다. 경제가 사회와 연결되어 있고 거기에 착근되어 있다는 것, 인간 사회가 생태계와 연결되어 있으며 생태계 일원으로서 거기에 착근되어 있다는 것, 즉 경제의 사회적 기초, 사회의 생태적 기초에 대해 알려주었다. 뿐만 아니라 네가 아프면 내가 아프다는 진실, 네가 건강해야만 내가 건강하고 사회가 건강하다는 우리 삶의 깊은 연결성의 소식을 일러주었다.

이 같은 경제(E)-사회(S)-생태(E)의 근원적 연결성 또는 상호의존성의 진실을 무시하거나 경시한 자본주의 산업문명의 역사는 하루 이틀이 아니지만, 지난 수십년간 글로벌 신자유주의 시대가 극도로 문제를 악화시켰다. 이 시간대에 우리는 넘지 말아야 할 임계점, 즉 생태적 한계와 사회경제적 불평등의 한계를 훌쩍 넘어섰고 그 몹쓸 유산을 코로나 위기의 기저질환으로 넘겨받았다. 새 전환시대의 논리는 바로 이 사회생태적 연결성의 회복 또는 포괄적 의미에서 사회생태적 면역력의 구축 위에서 비로소 나올 수 있고 나와야 한다. 그 핵심인즉 폴라니가 일러준 사회의 인간적, 자연적 실체 또는 사회생태적 공동자산으로서 노동 및 토지 주택의 상품화를 통제해 안정적 삶의 터전을 회복하는 것이며 화폐금융 및 기업체제, 지식 및 기술체계를 구성원들이 안정적으로 물질적 필요를 조달하고 저마다 좋은 삶을 추구하는 데 복무토록 하는 것이다. 달리 말해 회복력, 보호력, 호혜력(자립한 개인에 기반한)의 삼각편대를 새롭게 구축해야 한다.

그럼에도 사회생태적 연결성의 두 개의 기초, 즉 경제의 사회적 기초와 사회의 생태적 기초를 함께 회복하는 일은 결코 호락호락한 문제가 아니다. 위기가 닥쳐도 역사란 하루아침에 바뀌지는 않는다. 왜냐하면 하나의 체제란 기존에 굴러온 관성력이라는 것이 있으며 거기에는 권력 양식, 제도 형태 그리고 공유 신념 내지 삶의 문화라는 것이 짜여 들어 있기 때문이다.

면역력 강한 사회생태 체제를 구축하려면 여러 지점에서 잉여(여유분)를 확보해야 하는데 잉여의 확보에는 필수적으로 비용이 든다. 이 비용을 해당 사회가 어떤 관점에서 바라볼지, 사회생태적 잉여를 확보하는 구체적 형태를 어떻게 제도화하면서 비용 관점을 능가하는 상생 협력의 사회생태 체제를 구현할지가 도전적인 문제다. 관성에 따르는 국가들은 위기 속에서도 경쟁력 강화를 위해 서로 다툰다. 미-중 패권전쟁부터가 그렇다. 따라서 위기 회복 과정에서 불가피하게 ‘전환계곡’의 문제가 제기된다. 대표적으로 생태적 전환(그린뉴딜) 과정에서 기존 경제자산이 좌초되고 대량실업이 발생함에도 아직 새로운 녹색 일자리 창출은 본격화되지 않는 경우다.

나쁜 경우 거대자본의 요구에 순응, 편승하는 정부가 단기주의 또는 규제 완화 일변도 성장주의에 사로잡혀 포스트 코로나 신경쟁국가를 지향할 때 사회생태적 회복력 및 보호력의 구축, 호혜 협력의 사회적 연대경제 구축의 과제는 밀려나거나 경쟁국가의 보충물로 전락할 위험이 있다. 대중들도 죄수의 딜레마에 빠져 이 같은 ‘코로나 수동혁명’ 노선에 포섭될 우려가 없지 않다. 코로나 위기 극복의 전환계곡에서 마주하는 이 딜레마와 위험을 이겨내는 힘은 결국 각 나라 성찰적 시민사회의 자치 및 연대 역량, 이에 기반한 대항적 규율 역량에 의존할 것이다.

우리는 한국판 뉴딜에 기반한 선도국가 기획과 어떻게 마주해야 할까. 이 기획은 코로나 위기의 교훈, 케이방역 성공의 교훈을 제대로 받아안고 있는 것일까? 포스트 코로나를 말할 때 우리는 어디를 내다보고 있는 것일까?

이병천 ㅣ 강원대 명예교수·지식인선언네트워크 공동대표

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[이병천 칼럼] 윤석열 리스크-차기정부 최대 적은 자기 자신 [이병천 칼럼] 윤석열 리스크-차기정부 최대 적은 자기 자신](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2022/0505/53_16517428104378_20220505502136.jpg)

![[사설] 속속 드러난 ‘윤석열 거짓말’, 언제까지 계속할 건가 [사설] 속속 드러난 ‘윤석열 거짓말’, 언제까지 계속할 건가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0204/20250204503616.webp)

![나라야 어찌 되든, 윤석열의 헌재 ‘지연 전략’ [뉴스뷰리핑] 나라야 어찌 되든, 윤석열의 헌재 ‘지연 전략’ [뉴스뷰리핑]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2025/0131/53_17382853642678_20250131500445.webp)

![나의 완벽한 상사 [세상읽기] 나의 완벽한 상사 [세상읽기]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0203/20250203503340.webp)

![딥시크, ‘제번스의 역설’처럼 고성능 칩 수요 늘릴까 [유레카] 딥시크, ‘제번스의 역설’처럼 고성능 칩 수요 늘릴까 [유레카]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0204/20250204502390.webp)