달러가 웃는다. 세계의 돈과 공장을 빨아들면서 미국이 활짝 웃고 있다. 인플레감축법(IRA)과 반도체지원법(Chips Act)을 시행한 지난해 8월 이후 세계의 제조업 자본이 2240억달러(약 301조원)의 대미 투자계획을 발표했다고 최근 파이낸셜타임스가 보도했다. 한국 기업이 20건으로 유럽 전체의 19건보다도 많다. ‘세계의 시장’이 ‘세계의 공장’까지 겸하게 된 것이다.

‘고용과 소비가 여전히 너무 좋아서’ 경기를 식히기 위한 추가 금리 인상 가능성이 제기되면서 달러 가치가 오르고 있다. 금리를 급격히 올리면서 경기의 하드랜딩을 예상하기도 했는데, 이제 소프트랜딩도 아니라 노랜딩 가능성이 커지면서, 물가 안정 속에서 경제가 성장하는 ‘골디락스’라는 진단도 나오고 있다.

미국은 2008년 금융위기 이후 이른바 ‘양적 완화’를 통해 약 6천조원가량을 시장에 풀었고, 코로나 시기에도 약 6700조원을 지원금으로 썼다. 유례없는 저금리에 1경원이 넘는 돈이 쌓이면서 인플레가 시작됐다. 인플레를 잡기 위해 지난해 3월부터 금리인상을 시작했는데, 그 피해를 부채가 많은 개발도상국과 신흥국들이 보고 있다. 스리랑카는 지난해 3월 미국이 금리인상을 시작한 직후 1차 부도를 낸 뒤 올해 국제통화기금(IMF) 구제금융 지원을 받았다. 아르헨티나는 지난 14일 기준금리를 97%에서 118%로 올렸다. 물가상승률은 지난해 같은 기간에 견줘 100% 이상 올랐다.

지난해 초까지만 해도 미국은 빚이 너무 많아 금리인상을 할 수 없을 거라는 전망이 설득력 있게 들렸다. 미국이 기준금리를 올리면 스스로 국채 이자를 감당하기 어렵다는 이유였다. 미국의 국가부채는 약 4경2천조원으로 현재 기준금리(5.25~5.50%) 하단을 적용해도 이자만 해마다 2250조원을 지급해야 한다. 미국의 올해 예산이 9100조원인데, 1년 예산의 약 4분의 1을 이자로 내야 한다. 우리나라 한해 정부 예산(2023년 약 639조원)의 3배보다도 많은 돈을 국채 이자로 쓰는 것이다.

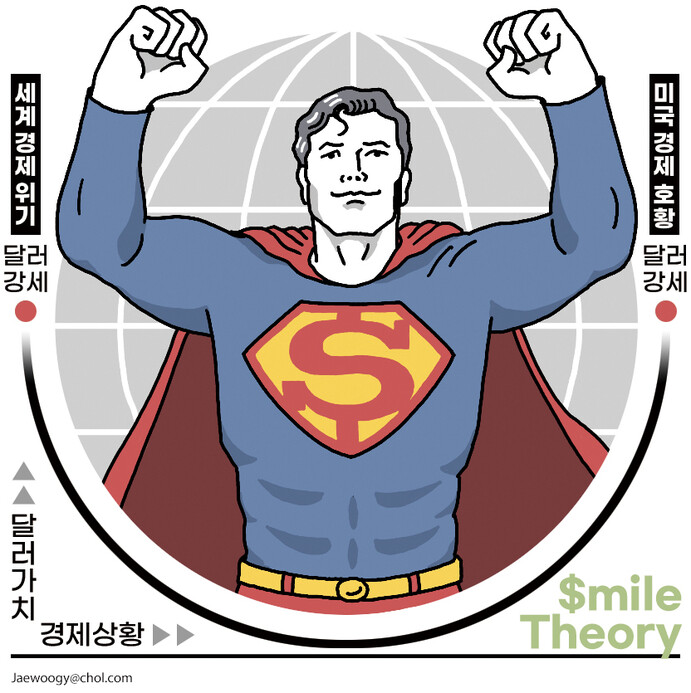

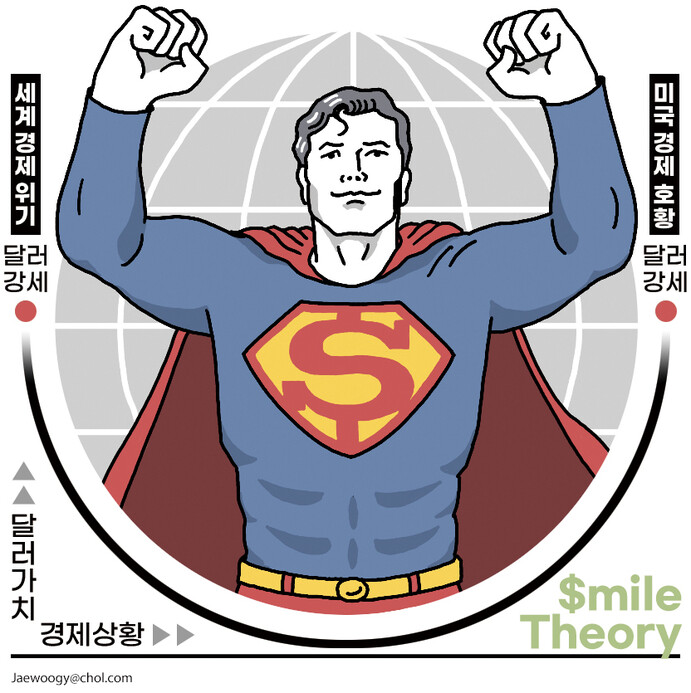

그런데도 세계 금융시장에서 달러에 대한 믿음은 흔들림이 없다. 미국 경제가 좋으면 미국 달러는 당연히 강세고, 세계 경제가 나쁘면 미국 달러는 더 강세다. 경기가 좋으나 나쁘나 세계 기축통화이자 대표적 안전자산인 미국 달러와 국채에 대한 수요가 늘기 때문이다. 모건스탠리증권의 경제학자 스티븐 젠(Stephen Jen)은 이 현상을 ‘달러 스마일’이라고 불렀다. 엑스축을 경기 상황, 와이축을 달러 가치로 놓고 그래프를 그리면 웃는 표정이 나온다고 해서 붙인 이름이다.

2008년 미국발 세계 금융위기 전후로 중국의 경제학자 쑹훙빙이 ‘화폐전쟁’ 1, 2권을 낼 때만 해도 ‘중국은 세계의 부를 부당하게 독점하는 부도덕한 미국에 맞설 유력한 대안을 만들 수 있다’고 자신했던 것 같다. 하지만 야심차게 밀어붙인 일대일로(신실크로드)가 관련국들에 빚만 잔뜩 안겨준 꼴이 됐고, 중국 기업과 노동자들의 일자리 창출에 불과했다는 사실이 드러나면서 오히려 중국에 대한 적개심이 늘어났다. 새롭고 정의로운 제3의 기축통화가 탄생할 가능성은 요원해 보인다.

한국의 통화는 세계의 동네북이다. 달러의 역설이라고 할 수 있는 달러 스마일 현상은 한국의 통화인 원화를 상대로 가장 극적으로 나타난다. 세계 3대 신용평가사의 하나인 피치가 이달 초 미국의 국가신용등급을 한 단계 낮췄을 때 가치가 떨어진 것은 달러가 아니라 원화였다. 최근 중국의 부동산 회사들이 잇따라 부도를 내고 있는데, 그때마다 원화 가치는 떨어진다. 중국의 경제 침체는 한국의 수출 감소를 의미하기 때문이다. 한국의 딜레마가 환율에 고스란히 들어 있다.

이재성 논설위원

san@hani.co.kr