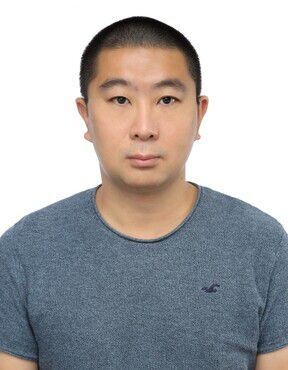

홍콩 입장신문 패트릭 람 편집국장 대행이 지난해 12월29일 경찰에 체포되고 있다. 홍콩/AP 연합뉴스

홍콩 <핑궈일보> 퇴직 기자가 급변하는 홍콩 사회의 현주소와 이를 지켜볼 수밖에 없는 시민사회의 고뇌를 담은 기사를 <한겨레>에 연재한다. 여섯 번째로 민주 언론의 도미노 폐간 풍경이다.

홍콩은 일찌기 언론 자유의 ‘피난처’로 불렸다. 하지만, 지난해 홍콩 특별자치구 정부가 50년 넘게 사용되지 않던 ‘선동간행물 배포죄’를 적용해 홍콩 <핑궈(빈과)일보>와 <입장신문>을 폐간시키며 홍콩 언론의 미래는 한겨울 가시밭길에 들어섰다. 홍콩 현지 여론조사를 보면, 홍콩 시민 열명 중 여섯은 홍콩 언론 상황이 자유롭지 않다고 답했고, 열명 중 다섯은 언론 매체의 잇따른 폐간이 향후 홍콩 정부의 책임성과 청렴도를 낮출 것이라고 답했다. 학자들은 홍콩에서 독립적인 언론의 감시와 견제가 사라지면서 민주주의와 경제 발전이 타격을 받을 것을 우려한다.

최근 홍콩 언론계에 가해진 타격은 지난해 홍콩 <핑궈일보>에 대해 이뤄진 타격의 후속편으로 볼 수 있다. 홍콩 정부는 지난해 ‘홍콩 국가보안법’(홍콩보안법)을 적용해 임원들을 구속 기소했고 회사와 관계사를 압박했다. <핑궈일보>는 이를 견디지 못하고 결국 지난해 6월말 폐간을 선언했고 그룹 전체가 사실상 와해됐다. 눈여겨 볼 것은, 홍콩 정부가 지난해 12월28일 이미 기소된 <핑궈일보> 간부들에 대해 ‘선동간행물 공모·배포죄’를 적용한 것이다. 이 죄목이 언론에 적용된 것은 1967년 이후 처음이다.

홍콩 경찰국은 그로부터 24시간이 채 지나기 전인 29일 경찰 200여 명을 동원해 최근 홍콩에서 주목받는 자유파 인터넷 언론 <입장신문>을 같은 죄로 고발하고, 전·현직 고위층 6명을 체포했다. 체포된 이들 중엔 <입장신문> 이사회 구성원이었던 유명 가수 데니스 호와 전 편집국장 및 임시 편집국장이 포함됐다. 창간 7주년을 맞은 입장신문은 같은 날 오후 즉각 발행 중단을 선언했다.

<입장신문>은 지난해 홍콩 시민들에게 이별을 고한 마지막 언론사가 됐지만, 언론사의 고별 행진은 여기서 끝나지 않았다. <입장신문>이 문을 닫은 지 나흘 뒤, 또 다른 자유파 인터넷 매체로 설립 5년이 지난 <시티즌뉴스>가 지난 2일 ‘이틀 뒤에 운영을 중단할 것’이라고 발표했다. 데이지 리 편집장은 “편집장으로서, 기사가 새 법률에 저촉되는지 알 수가 없다”고 말했고, 크리스 융 주필은 “평안하고 안전하지 않은 상태에서 일을 계속할 수 없다”고 했다.

선동간행물 배포죄는 1938년 제정된 홍콩 형사범행 조례상의 범죄이지만, 1967년 홍콩의 67폭동사건 이후 지금까지 50년 넘게 등장하지 않았다. 자료를 보면, 홍콩 영국 정부는 당시 선동글 게재, 가짜뉴스 배포, 출판조례 위반 등의 혐의로 중국공산당 관련 좌파 신문 3건을 고발해 신문을 폐간하고 책임자를 기소했다. 앞서 홍콩 일간지 <대공보>는 1952년 중국 <인민일보>의 글을 옮겨 홍콩 영국 정부에 항의한다는 이유로 선동죄가 적용돼 12일간 폐간되기도 했다.

법안을 보면, 누구든 홍콩 정부와 사법 체계에 대해 증오, 무시, 불안 등을 부추기는 선동물을 인쇄하거나 배포하는 것은 불법이 된다. 또 홍콩 경찰은 이러한 ‘선동’이 무엇인지 구체적인 정의를 내린다. 이때 홍콩 경찰은 보도 내용 자체가 아니라, 보도가 불러일으키는 효과를 판단한다.

지난해 12월30일 대만 수도 타이페이에서 홍콩인들과 대만인들이 “광복 홍콩, 시대 혁명” 등의 팻말을 들고 홍콩의 자유를 요구하는 시위를 하고 있다. 비판 언론인 <핑궈일보>와 <입장신문>의 잇딴 폐간으로 홍콩의 언론 자유는 사실상 사라졌다. 타이페이/AP 연합뉴스

홍콩에서 선동간행물 배포죄가 50여 년 만에 되살아난 데는 이유가 있다. 홍콩 법률학자들은 이 법안이 그동안 홍콩의 기존 인권법안과 시민 기본법 등과 충돌한다는 지적을 받아 사용되지 않았으나, 2020년 7월 홍콩보안법이 발효되면서 생긴 시기상 공백을 메우기 위해 소환됐다고 지적한다. 홍콩보안법이 발효되기 전인 2020년 이전의 행위들을 사법처리하기 위해 선동간행물 배포죄를 다시 꺼냈다는 것이다.

실제 홍콩 정부는 1989년과 2004년 언론사를 수색하려다 사회적으로 큰 파문이 일면서 무산된 바 있다. 법원은 언론 자유를 이유로 영장을 취소했고, 언론사에 대한 조사 절차를 더 어렵게 했다. 그러나 홍콩보안법 발효 이후 홍콩 경찰은 법원의 영장 없이 언제든 보도 관련 자료를 비롯해 어떤 자료도 마음대로 가져갈 수 있게 됐다.

이에 대해 홍콩 정부 당국자는 “해당 사안은 언론 자유와 무관하다”며 “기본법상 홍콩인의 언론 자유 등을 보장하고 언론사는 정부를 비판할 수 있다. 다만 언론 자유와 민주주의 발전이 불법의 보호막이 될 수는 없다”고 말했다. 법 집행의 대상이 언론기관이 아닌 불법 행위임을 강조한 것이다.

홍콩 시민들은 다른 생각을 하고 있다. 홍콩여론연구소는 <입장신문>과 <시티즌뉴스> 폐지 이후 12살 이상 홍콩 시민 7700명을 대상으로 온라인 설문 조사를 진행했는데, 응답자 62%가 두 언론사의 폐간으로 홍콩의 언론 상황이 자유롭지 않게 됐다고 답했다. 정치적 성향을 따져보면, 민주파 지지자 98%가 홍콩의 언론 상황이 자유롭지 못하다고 답했고, 비민주파 지지자 37%도 같은 의견을 냈다. 또 응답자의 54%는 두 매체의 폐간으로 향후 홍콩 정부의 책임성과 청렴도가 떨어질 것으로 전망했다.

홍콩중문대 중국연구센터 예궈하오 강사는 장기적으로 홍콩에서 독립적인 언론 매체가 사라지면서 민주·경제 발전이 부진할 경우 홍콩의 언론 자유가 더욱 축소되고, 국제 언론 매체가 압력을 받아 홍콩에서 철수할 경우 국제 금융 도시로서의 위상에도 영향을 미칠 수 있다고 봤다.

홍콩 정부 자료를 보면, 최근 홍콩에서 정부 공보처에 등록된 언론사 수는 증가했는데, 중국 본토 언론사가 2019년 21개에서 현재 45개로 늘었다. 반면 정기적으로 홍콩 정부의 점검을 받는 홍콩 전문 언론사는 지속해서 줄어, 12년 전 95개에서 지난해 68개로 감소했다. 특히 2019년부터 현재까지 16곳이 줄었다.

홍콩의 언론 자유에 부정적인 영향을 미칠 것으로 간주되는 요소들이 더 있다. 홍콩 정부는 이미 ‘가짜 신문법’을 제정하는 것을 검토하고 있고, 언론 및 표현의 자유에 더 큰 제한을 주는 ‘기본법’ 23조의 입법을 추진하고 있다. 친중국파가 수차례 제기한 ‘기자 면허제도’도 진행되고 있다. 국경 없는 기자회가 매년 발표하는 ‘언론자유 지수’ 순위에서 홍콩은 2002년 세계 18위를 차지했으나 지난해 80위로 떨어졌다. 홍콩의 언론 자유가 완만하게, 그리고 확실하게 사라지고 있다.

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[오마이홍콩⑮] 인재 14만명 탈출, 중국에서 채우겠다는 장관 [오마이홍콩⑮] 인재 14만명 탈출, 중국에서 채우겠다는 장관](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2022/1103/53_16674611762676_20221103502612.jpg)