지난 8일 서울의 한 부동산중개업소에 붙은 매매·전세·월세 관련 정보란. 연합뉴스

서울 광진구 광장동 ㅅ아파트에 전세를 살고 있던 ㄱ(43)씨는 지난 7월31일부터 시행된 임대차 3법의 혜택을 받지 못했다. 그의 집주인은 임대차 3법 국회 통과 직전인 7월29일 새 세입자와 기습적으로 전세 계약을 맺어 ㄱ씨의 계약갱신청구권을 물거품으로 만들었다. 임대차 3법 논의가 활발하던 7월 내내 ‘전세보증금을 5억6천만원에서 7억으로 올려주지 않으면 7억5천만원에 매물로 내놓겠다’고 압박한 집주인은 7억3천만원에 새 세입자를 구하는 데 성공했다.

전세보증금 5억6천만원을 대출 없이 순자산으로 가진 ㄱ씨는 서울의 흔한 ‘고소득 무주택 전세난민’이다. 전월세상한제 적용에 따라 5% 증액(2800만원)으로 계약을 갱신해 2년 더 살 수 있었던 기회를 놓친 ㄱ씨 가족은 천정부지로 값이 치솟는 신규 전세 계약 시장에 내던져졌다. 그는 결국 서울 도심을 떠나 경기도 남양주시에서 신축아파트 전세를 구했다. 대기업에 다니는 남편 급여를 차곡차곡 모아 결혼 13년 만에 5억6천만원이라는 자산을 모은 ㄱ씨는 어쩌다 전세난민이 된 것일까.

“집주인 회사에서 직원들한테 5억5천만원에 분양을 해줬나봐요. 2018년 10월에 우리 전세보증금 5억6천만원을 받아서 고스란히 분양대금으로 회사에 갖다 내더라고요.” 대기업 직원인 집주인은 주택담보대출이 아니라 ㄱ씨의 전세보증금으로 ㅅ아파트를 샀다고 했다. ㄱ씨는 집주인이 이번에 전세가격을 크게 올린 이유가 딸의 중도금 상환 용도라고 믿고 있다. “딸이 분양받은 아파트가 9억원 초과라 중도금 대출이 안 되나봐요. 돈 뽑을 데가 없으니 전세보증금을 올렸다고 하더라고요.” 전세제도는 ㄱ씨 집주인에게 필요할 때마다 자금을 조달하는 ‘개인금고’나 마찬가지였던 셈이다.

전세제도는 주거안정이라는 역할 이면에 ‘갭투자’로 대표되는 부동산 투기에 이용되는 성격도 있다. 부동산 관련 온라인 커뮤니티 등에서는 중도금 대출이 안 되는 강남의 9억 초과 아파트에 대해 ‘중도금을 고의로 연체한 후 연체이자를 물다가 입주 뒤 전세를 놓고 전세보증금으로 중도금을 납부하라’는 조언이 ‘목돈 들이지 않는 청약 전략’으로 통한다. 이런 ‘비법’을 안내한 게시글에는 “이런 제도가 있어야 우리 같은 사람들도 강남 간다”는 댓글이 달린다. 내년 2월19일부터 분양가상한제가 적용되는 아파트에 실거주 의무기간 5년이 생겨 전세제도 활용이 막혔다는 기사에는 “서민들은 이제 기회가 없어지는 것인가”라는 댓글이 달린다. 3040세대의 일부가 주택 시장을 실거주 위주로 재편하는 정부 정책을 ‘사다리 걷어차기’라고 반발하는 배경에 전세제도의 양면성이 있다.

정준호 강원대 교수(부동산학과)는 “이명박·박근혜 정부를 지나며 전세가격 급등으로 전세가율이 높아진 상태였고 갭투자가 활발해질 수밖에 없었다”며 “저금리 시기에 주거안정 기능보다 금융 수단으로 전락하는 전세제도의 속성이 적나라하게 드러난 것”이라고 지적했다.

■ 재건축아파트 보유한 2주택자에 쫓겨나는 전세서민

강남구에서 20년 동안 공인중개업소를 운영했다는 ㄴ실장은 최근 강남권에서 나오는 ‘전세난민’ 이야기를 했다. “송파구 재건축 예정 아파트에 사는 세입자인데, 집주인이 실거주한다고 나가라고 하나봐요. 집주인이 작년에 12월에 갭투자하면서 ‘내가 낡은 집에 어떻게 살아요’ 그랬거든요. 바로 옆 아파트에 사는 분이에요. 그 세입자도 강북에 집이 있어서 실거주할 수는 있는데, 애들이 전학 안 간다고 울고불고하나봐요.”

ㄴ실장이 전한 사례는 지난 6·17 대책으로 재건축단지 조합원에게 ‘실거주 2년’ 조건을 부과한 일이 새 임대차법과 만나 집주인들에 의해 어떻게 왜곡되고 있는지 보여준다. 재건축아파트를 소유한 강남권 2주택자들은 새 임대차법이 인정하고 있는 ‘실거주’를 내세워 세입자의 계약 갱신 요구를 거절하고 자기가 들어가 산다. 평균 10년 이상이 걸리는 재건축을 생각하면 실거주 요건을 지금 당장 채울 필요는 없다. 그렇다면 왜 굳이 임대차법이 시행된 지금일까. 급등한 매매가를 따라 전세가격이 오르는 폭등기에 원래 살던 집을 전세로 내놓으면 수억원대 전세보증금을 유동자금으로 확보할 수 있기 때문이다.

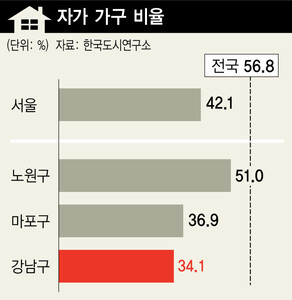

애초 집주인들이 실거주를 꺼리는 재건축 예정 단지는 전세가격이 4억~5억원대로 강남의 일반적인 아파트 전세보다 저렴하다. 강북이나 경기 지역에 집을 소유하고 있으면서도 사교육이나 학군 같은 ‘강남 인프라’를 누리기 위해 강남을 찾는 1주택 세입자는 강남권에서는 전세난을 혹독하게 체험하는 ‘전세서민’이 된다. 재건축 예정 단지가 많은 강남구의 자가 거주 비율(2015년 인구주택총조사)은 34.1%로 세입자 인구가 집주인 인구보다 더 많다.

특히 보유 주택이 강북권이나 경기권에 있는 전세서민들과 달리 강남권 2주택자들은 대체로 같은 생활반경 내에 2주택을 소유하고 있는 경우가 많아 두 집을 번갈아 거주하는 일이 수월하다. 실제 박홍근 더불어민주당 의원실과 한국도시연구소가 등기부등본을 전수조사한 보고서를 보면, 은마아파트 3029세대의 소유주의 33.8%(1024세대)는 거주지역이 강남구였다. 최근 세입자들의 계약갱신요구권을 무력화시키는 방법으로 ‘같은 아파트 단지에 2채를 소유하고 2년마다 이 집에서 저 집으로 이사를 다니면 된다’는 꼼수가 등장하기도 했다.

최근 서울 아파트 전세매물이 늘면서 ‘전세품귀’는 다소 해소되는 모양새다. 부동산 매물 정보 애플리케이션 ‘아실’을 보면, 서울의 경우 10월 월세매물이 9천건 정도로 8천건 수준인 전세매물보다 많았지만, 11월 들어서는 전세가 1만2천건으로 1만1천건 수준인 월세보다 많다.

하지만 일부 아파트의 매물을 들여다 보면, 기존 시세보다 많게는 2배까지 폭등시킨 매물이 적지 않아 전세난 해소는 요원해 보인다. ㄴ실장은 “강남구청역 인근 ㅅ아파트는 원래 전세 시세가 6억원인데 13억원을 부른 매물이 나오기도 했다”며 “7억원이면 집 한 채를 더 사고, 월세 100만~200만원 나오는 상가도 살 수 있다. 이렇게 전세보증금을 활용하려고 집을 내놓은 집주인들이 상당히 많다”고 말했다. ㄴ실장이 말한 ㅅ아파트는 지난 3년 동안 전세 거래가 4~5건에 불과했지만, 지금은 전세매물이 10건으로 늘어났다. 지난 7월 마지막 실거래가는 6억3천만원이었는데, 이들 매물은 최고 12억5천만원을 호가한다. 정상적인 공급이 아니라 전세가격 폭등기에 전세보증금으로 유동자금 확보를 노린 ‘이상 매물’일 가능성이 높다.

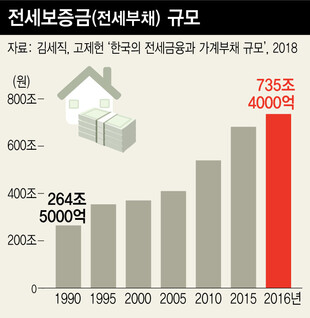

집주인에게 유동자금이 되는 전세보증금은 국가 공식 가계부채로 포착되지 않는 ‘그림자금융’이자 ‘지하경제’에 가깝다. 김세직 서울대 교수와 고제헌 주택금융연구원 연구위원이 지난 2018년에 쓴 논문(‘한국의 전세금융과 가계부채 규모’)을 보면, 전세보증금 규모는 1990년 265조원에서 2016년 735조원으로 세배가량 증가했다. 논문은 상환 의무가 있는 사적 채무인 전세보증금을 ‘전세부채’로 간주하고, 한국의 가계부채 규모를 다시 추정했는데 2016년 기준 2078조로 GDP 대비 127% 수준에 달했다. 이는 세계 1위인 스위스(127.5%)와 비슷한 수준이다.

고제헌 연구위원은 “전세부채는 가격 변동성이 발생했을 때 가계의 주된 자산이 손실될 수 있는 리스크가 있다”며 “세입자의 전세대출을 총부채원리금상환비율(DSR)로 규제하는 게 아니라 집주인의 전세보증금을 집주인의 부채로 인식해서 규제할 경우 전세 가격 안정화에 도움이 될 수 있다고 본다”고 말했다. 최은영 한국도시연구소장은 “신규 계약의 가격 불안이 지속되고 있다”며 “2년이라는 시간을 벌어놨으니 그동안 무엇이 우리 사회에 더 좋은 방법인지 논의를 시작해야 한다”고 말했다.

진명선 기자

torani@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)