기존 주택임대사업자의 임차인 보호 의무였던 ‘임차인 계약갱신요구권 보장 및 전월세값 5% 상한제’가 주택임대차보호법 시행으로 일반 임대인에게도 확대 적용되고 있는 가운데, 주택임대사업자에게 부여된 각종 세제 혜택이 공평과세 원칙에 어긋나는 게 아니냐는 지적이 나온다.

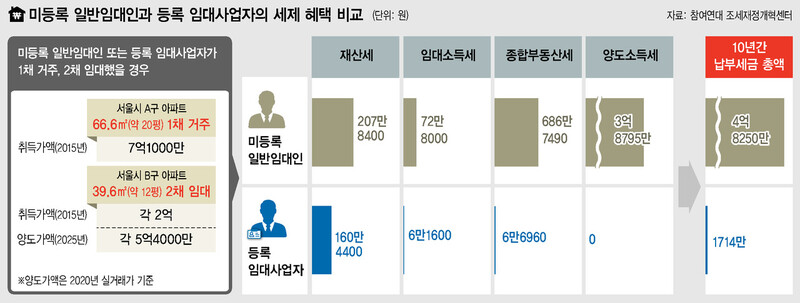

15일 참여연대 조세재정개혁센터는 일반 임대인과 임대사업자 간 세부담을 비교한 ‘이슈리포트’를 발표했다. 참여연대 비교 사례를 보면, 2015년 1월 7억1천만원에 산 서울의 아파트(66.6㎡)에 실거주하는 임대사업자 ㄱ씨가 2015년 1월 시가 2억원 아파트(39.6㎡) 두 채를 매입해 장기일반임대주택(8년 의무임대)으로 등록한 뒤 두 채를 2025년 5억4천만원에 매도할 경우, 10년 동안 납부할 세금은 1714만원이다. 세부담이 연평균 200만원도 채 되지 않는 것으로, 같은 조건에서 미등록 일반 임대인 ㄴ씨가 내는 세금 4억8250만원의 3.55% 수준에 불과하다. 두 채에 대한 양도소득세를 전액 감면(3억8795만원) 받고 종부세(6만6960원)도 ㄴ씨(686만7491원)의 0.98%만 부담하는 탓이다. 임대소득세도 ㄴ씨의 8.46%(6만1600원-72만8000원)에 그쳤다. 그나마 재산세는 77%(160만4400원-207만8400원)로 세부담 수준이 비교적 비슷했다.

민간임대주택특별법은 임대차 3법 시행 전부터 전월세상한제와 계약갱신요구권을 등록임대사업자의 법적 의무로 규정해왔다. 문제는 임대인들이 누리는 세제 혜택에 견줘 임차인 보호나 임대소득 투명화 등의 성과가 미미했다는 점이다. 김교흥 더불어민주당 의원실 자료를 보면, 지난해 임대사업자 의무 위반건수(2050건)는 2018년(674건)에 견줘 3배 증가했다. 2017년 12월 문재인 정부의 등록임대 활성화 정책으로 2018년 한해동안 38만2968채(98만채→136만2천채)의 임대주택이 신규로 등록됐으나, 월세 세액공제를 받는 인원은 같은 기간 4만6113명(29만3649명→33만9762명) 늘어나는 데 그쳤다. 임대소득이 드러날 것을 꺼려 임차인들의 월세 세액공제를 거부하는 문제도 개선되지 않고 있는 것이다.

주택임대사업자에 대한 과도한 세제혜택 등이 논란이 되자 정부는 지난 7·10 대책을 통해 ‘비아파트 장기임대(10년)’를 뺀 나머지 임대유형에 대해 신규등록을 폐지하고, 나머지 임대유형(아파트 장·단기, 비아파트 단기)은 임대의무기간이 끝나면 자동으로 말소되도록 했다. 하지만 말소 전까지 기존 주택임대사업자의 세제 혜택은 유지하기로 했다.

이경민 참여연대 사회경제2팀장은 “세부담 비교 분석 결과, 등록임대사업자는 종부세와 양도세의 90% 이상을 감면받는다”며 “주택임대차보호법이 시행되면서 임차인 보호 의무가 일반 임대인에게 확대된만큼 조세형평성 차원에서 과도한 세제 혜택을 즉시 폐지해야 한다”고 말했다.

반면 대한주택임대인협회의 김성호 변호사는 “전임 정부도 아니고 현 정부에서 등록임대 활성화 정책을 실시하면서 세제 혜택을 부여한 것인데, 이를 갑자기 폐지하는 것은 신뢰보호의 원칙에 어긋난다”며 “임대료 증액 제한 및 임대 의무기간 준수를 통해 임대차시장 안정이라는 공익에 기여한 측면이 있는만큼 기존에 국가가 약속한 혜택을 유지해야 한다”고 말했다.

진명선 기자

torani@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)