2010년 경기도 성남시 분당구 정자동에 완공한 엔에이치엔(NHN) 본사 ‘그린팩토리’ 모습. 1999년 창업한 엔에이치엔은 10년 만인 2009년 매출 1조원을 돌파했다. 엔에이치엔 제공

<한겨레 창간 23돌> ‘1조원 클럽’ NHN·웅진 등 4~5곳…‘경제 허리’ 취약

대기업 의존 탈피…독자적 경쟁력 키워 세계로 진출을

대기업 의존 탈피…독자적 경쟁력 키워 세계로 진출을

1989년 초 서울 관악구 신림동의 한 포장마차. 지금은 휴맥스를 이끌고 있는 변대규 사장 등 서울대 제어계측공학과 대학원생 몇명이 소주를 마시며 장래 얘기를 나누고 있었다. 그러던 중 누군가가 장난투로 “우리 창업할까”라는 얘기를 던졌다. 오늘날의 휴맥스가 탄생하는 시발점이 됐다. 변 사장은 바로 동료 및 선후배 6명과 함께 휴맥스의 전신인 건인시스템을 설립했다. “창업 자금을 마련하기 위해 기술신용보증기금에 5000만원짜리 보증서를 신청했더니, 창구 직원이 집 등기부등본을 달래요. 하숙생이라고 했더니 황당해하더라구요.” 우여곡절 끝에 세상에 선을 보인 휴맥스는 지난해 1조52억원의 매출을 기록해 ‘매출 1조 클럽’에 이름을 올렸다. 창업 21년 만의 일이다.

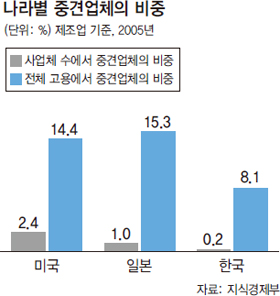

■ 중견기업 안착 비중, 미국의 ‘10분의 1’에 그쳐 우리 경제에서 ‘휴맥스 스토리’는 흔한 일일까? 현실은 그렇지 않다. 국내 산업 구조의 두드러진 특징은 바로 대기업과 중소기업의 양극화 현상이다. ‘허리가 취약한 한국 경제’인 셈이다. 축구로 치면 미드필더에 해당하는 중견기업(매출 1조원 미만 또는 직원 1000명 미만)의 비중은 극히 낮다. 제조업체를 기준으로 우리나라 중견기업의 비중은 고작 0.2%에 그친다. 미국에 견주면 10분의 1에도 미치지 못하고 일본에 견줘도 5분의 1 수준이다. 등록 사업체 전체로 범위를 넓히면, 그 비중은 0.1%로 더욱 줄어든다. 우리나라에선 매출 1조 클럽의 문호가 상위 0.1%에만 열려 있다는 얘기다.

실제로 수없이 많은 신생기업이 세상에 등장하지만 정작 중견기업 문턱을 넘어 한단계 더 도약하는 경우는 극히 드물다. 1970년 이후 대기업 계열이 아닌 신생기업으로 매출 1조원을 돌파한 기업은 엔에이치엔(NHN), 웅진, 이랜드 등 4~5곳에 불과하다. 순수 제조업체로는 휴맥스가 유일하다.

중견기업이 취약하면 산업 생태계의 건강을 해치기 마련이다. 주현 산업연구원 중소벤처기업연구실장은 “건강한 시장경제란 기업 간 경쟁이 치열해서 혁신이 활발하고, 내부 구성에서도 상하 이동이 많은 구조”라며 “하지만 우리 경제는 외환위기 이후 대기업-중견기업-중소기업 간 이동이 활발하지 않은 구조가 굳어졌는데 이는 시장경제의 핵심 장점을 잃어버리게 되는 것”이라고 말했다.

■ 경쟁력 키워 ‘매출 1조 클럽’ 꿈꾼다 이 때문에 전문가들은 중소기업들이 국내 특정 대기업에 의존하기보다는 독자적 경쟁력을 키워 세계시장으로 진출할 수 있는 토양을 북돋워줘야 한다고 강조한다.

특히 대기업 의존도가 높은 부품 분야뿐 아니라, 다양한 분야의 소비재 사업 역시 틈새시장을 노려 국제무대에서 발판을 마련할 여지가 크다.

지난달 27일 삼성경제연구소는 ‘중소기업의 성공적 글로벌화를 위한 제언’이라는 이름의 보고서를 내어, 구체적 사례 연구를 통한 방법론을 제시했다.

대표적으로 전자저울 업체 카스는 러시아와 동유럽에서 기존 역량을 최대한 활용해 틈새시장을 먼저 공략한 뒤 본무대로 진입해 성공한 경우다. 핵심 경쟁력을 기반으로 인접 분야의 새 시장을 개척하는 전략이다. 선박 엔진 부품업체인 태웅은 조선 분야의 경쟁력을 발판으로 풍력발전 부품에 도전해 최대 사업부문을 조선에서 풍력 부품으로 성공적으로 바꾸는 성과를 냈다.

실제로 수없이 많은 신생기업이 세상에 등장하지만 정작 중견기업 문턱을 넘어 한단계 더 도약하는 경우는 극히 드물다. 1970년 이후 대기업 계열이 아닌 신생기업으로 매출 1조원을 돌파한 기업은 엔에이치엔(NHN), 웅진, 이랜드 등 4~5곳에 불과하다. 순수 제조업체로는 휴맥스가 유일하다.

중견기업이 취약하면 산업 생태계의 건강을 해치기 마련이다. 주현 산업연구원 중소벤처기업연구실장은 “건강한 시장경제란 기업 간 경쟁이 치열해서 혁신이 활발하고, 내부 구성에서도 상하 이동이 많은 구조”라며 “하지만 우리 경제는 외환위기 이후 대기업-중견기업-중소기업 간 이동이 활발하지 않은 구조가 굳어졌는데 이는 시장경제의 핵심 장점을 잃어버리게 되는 것”이라고 말했다.

■ 경쟁력 키워 ‘매출 1조 클럽’ 꿈꾼다 이 때문에 전문가들은 중소기업들이 국내 특정 대기업에 의존하기보다는 독자적 경쟁력을 키워 세계시장으로 진출할 수 있는 토양을 북돋워줘야 한다고 강조한다.

특히 대기업 의존도가 높은 부품 분야뿐 아니라, 다양한 분야의 소비재 사업 역시 틈새시장을 노려 국제무대에서 발판을 마련할 여지가 크다.

지난달 27일 삼성경제연구소는 ‘중소기업의 성공적 글로벌화를 위한 제언’이라는 이름의 보고서를 내어, 구체적 사례 연구를 통한 방법론을 제시했다.

대표적으로 전자저울 업체 카스는 러시아와 동유럽에서 기존 역량을 최대한 활용해 틈새시장을 먼저 공략한 뒤 본무대로 진입해 성공한 경우다. 핵심 경쟁력을 기반으로 인접 분야의 새 시장을 개척하는 전략이다. 선박 엔진 부품업체인 태웅은 조선 분야의 경쟁력을 발판으로 풍력발전 부품에 도전해 최대 사업부문을 조선에서 풍력 부품으로 성공적으로 바꾸는 성과를 냈다.

정무섭 삼성경제연구소 수석연구원은 “글로벌 인지도가 높은 국내 대기업을 지렛대로 쓰거나 사회관계망 시대의 소통방법을 적극 활용하는 것도 좋은 방법”이라고 제안했다.

정부도 적극적으로 나설 태세다. 지난해 3월 이명박 대통령 주재로 열린 비상경제대책회의에서는 ‘월드클래스 300 프로젝트’라는 중견기업 육성 정책이 나왔다. 정부는 이 계획에서 “중소기업과 대기업의 이분법적 정책 패러다임에서 소외된 중견기업이 한국 경제를 이끌어갈 핵심 주체”라며 “60년대 이후 대기업 중심 정책으로 고속성장을 해왔지만 80년대 이후 새 기업집단이 출현하지 않고 있어 경제의 성장과 활력 면에서 근본적 문제를 보이고 있다”고 진단했다.

물론 우리 주변엔 많은 어려움 속에서도 ‘매출 1조 시대’의 꿈을 키워나가는 기업들도 여럿 있다. 한국 경제의 또다른 미래를 일궈나갈 도전자들의 생생한 이야기에 관심이 쏠리는 이유다.

구본권 김재섭 기자 starry9@hani.co.kr

정부도 적극적으로 나설 태세다. 지난해 3월 이명박 대통령 주재로 열린 비상경제대책회의에서는 ‘월드클래스 300 프로젝트’라는 중견기업 육성 정책이 나왔다. 정부는 이 계획에서 “중소기업과 대기업의 이분법적 정책 패러다임에서 소외된 중견기업이 한국 경제를 이끌어갈 핵심 주체”라며 “60년대 이후 대기업 중심 정책으로 고속성장을 해왔지만 80년대 이후 새 기업집단이 출현하지 않고 있어 경제의 성장과 활력 면에서 근본적 문제를 보이고 있다”고 진단했다.

물론 우리 주변엔 많은 어려움 속에서도 ‘매출 1조 시대’의 꿈을 키워나가는 기업들도 여럿 있다. 한국 경제의 또다른 미래를 일궈나갈 도전자들의 생생한 이야기에 관심이 쏠리는 이유다.

구본권 김재섭 기자 starry9@hani.co.kr

경기도 성남시 분당구 수내동에 있는 휴맥스 본사 전경. 휴맥스는 지난해 1조52억원의 매출을 올려 창업 21년 만에 ‘매출 1조 클럽’에 이름을 올렸다. 휴맥스 제공

정무섭 삼성경제연구소 수석연구원은 “글로벌 인지도가 높은 국내 대기업을 지렛대로 쓰거나 사회관계망 시대의 소통방법을 적극 활용하는 것도 좋은 방법”이라고 제안했다.

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)