정부 상대 소송 번진 ‘잦은 출력 제어'

ㄱ씨가 운영하는 제주도 서귀포시 406키로와트(㎾) 규모의 태양광 발전소는 올해 1월부터 이달 17일까지 29차례 ‘출력 제어’가 이뤄졌다. 지난달에는 8일부터 나흘 연속 약 3~4시간 씩 설비를 멈춰세웠다.

출력제어는 전력당국이 해당 발전소의 전력망 접속을 차단해 전력 생산을 중단하는 조처다. 사업자들은 ‘영업정지’로 받아들인다. 출력 제어가 되면 전기를 팔 수 없기 때문이다.

ㄱ씨는 27일 <한겨레>에 “5~10분 전에 한국전력공사에서 카카오톡 알림톡으로 출력 제어를 통보한다. 올해만 2천여만원 손해봤다”며 “전기가 남는다고 차단시키는 건 사업자 망하라는 소리”라고 목소리를 높였다.

ㄱ씨를 포함한 제주지역 태양광 사업자 12명은 최근 산업통상자원부, 한국전력거래소, 한국전력공사를 상대로 광주지법에 행정소송을 냈다. 기준과 근거가 명확하지 않은 출력 차단은 무효라고 주장하기 위해서다. 이 소송에 참여한 또다른 태양광 사업자 ㄴ씨는 “전력생산 매출을 담보로 돈을 빌려 발전소를 시공하는데 매달 이자 내기도 어렵다. 일방적 출력 제어 통보는 부당하다”고 주장했다.

■ 제주에서 육지로 확산된 출력제어

실제 제주지역 태양광 발전 출력제어는 가파르게 늘고 있다. 한국전력거래소 자료를 보면, 제주 지역 태양광 발전 출력제어 횟수는 2021년 1회에 그쳤으나 지난해엔 28회로 폭증한 데 이어 올해 들어선 48회(6월4일 기준)에 이른다.

출력제어는 전기 수급을 실시간으로 맞춰야 하는 전력 산업의 특수성을 배경으로 한다. 수요와 공급이 실시간 일치되어야만 전력계통의 정상 주파수(60㎐)가 유지되며, 주파수의 변동 범위가 확대되면 ‘대정전’(블랙아웃)으로 이어질 위험이 있다.

제주는 지리·산업적 특성 탓에 전력이 초과 생산될 여지가 크고 남는 전기를 육지로 보내는 데 한계도 있는 터라, 다른 지역에 견줘 출력 제어가 빈번한 편이다.

출력 제어 갈등은 최근 들어 제주를 넘어 호남·경남으로 확대될 조짐을 보인다. 산자부는 지난 4월 ‘봄철 안정적 전력수급 관리를 위한 선제적 조처를 추진한다’며 이 지역 출력제어를 예고한 뒤 공공기관이 운영하는 태양광 발전 설비에 두 차례 출력 제어 조처를 단행했다. 해당 지역에 낙후된 설비가 밀집돼다보니 계통 고장으로 전압이 떨어질 경우 비상상황이 발생할 수 있다는 이유에서다. 태양광 사업자들은 전력 수요가 많은 여름은 무사히 넘기더라도 다가올 가을에 다시 출력 제어가 빈발할까 걱정한다.

■ 잦은 출력 제어를 바라보는 두 시선

잦은 출력 제어를 바라보는 시각은 정부, 사업자·시민단체가 엇갈린다. 우선 정부는 태양광 과잉 생산에 무게를 싣는 눈치다. 산자부는 4월 보도자료에서 “(전력 수급 관리를 위해) 지난해까지만 해도 신속하게 출력 조정이 가능한 석탄·엘엔지(LNG) 발전을 최소화하는 식으로 대응해왔다”며 “하지만 태양광 발전 보급이 누적되면서 전력 수급 불균형 문제가 예상된다”고 밝혔다. 산자부 관계자는 <한겨레>와 한 통화에서 “(환경에 따라 생산량이 불규칙적인) 재생에너지 특성상 출력제어를 하지 않는 나라는 없다. 발전사업자도 책임과 의무를 다해야 한다”고 말했다.

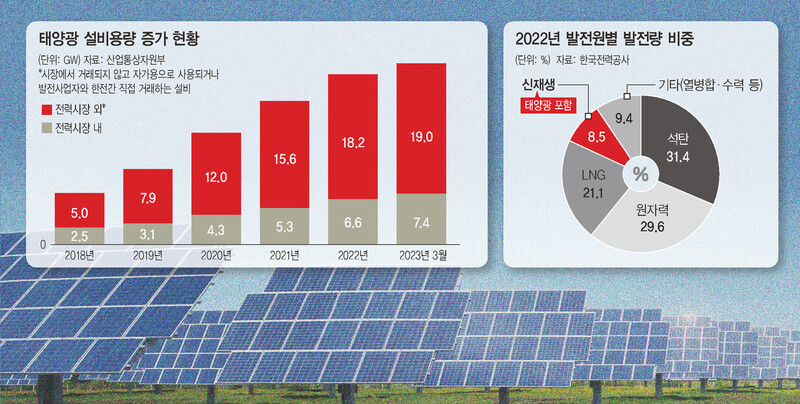

초과 공급이 예상될 경우 가동률을 떨어뜨리기 쉬운 석탄 등 발전 조정만으로도 수급 균형이 손쉬웠지만 이젠 태양광 발전의 출력 제어 카드를 쓰지 않으면 안 될 정도로 태양광 발전의 비중이 커졌다는 얘기다. 정부 자료를 보면, 태양광 설비용량은 2018년 7.5GW에서 올해 3월 현재 26.4GW로 세 배 넘게 늘었다. 이런 상황에서 태양광 사업자도 재산권 지키기에만 골몰하지 말고 안정적인 전력 공급을 위한 출력 제어를 받아들여야 한다는 것이다.

하지만 태양광 업계나 시민단체에선 잦은 출력 제어의 원인으로 송·배전망 등 전력 계통망 투자 부실에 무게를 싣는다. 거리에 차량이 늘어나면 도로를 넓혀야 한다는 논리다. 재생에너지 발전 비중이 큰 덴마크와 독일, 영국 등이 재생에너지 확대와 전력계통 시스템 개선 작업을 함께 진행한 점도 강조한다.

정우식 한국태양광산업협회 부회장은 “재생에너지 보급률이 다른 나라의 절반도 못미치는 상황에서 출력제어가 일어나는 건 계통망 혁신이나 확대에 소홀했다는 점을 반증한다”고 주장했다. 이병준 고려대 교수(전기전자공학)는 “태양광 설비 건설과 전력망 보강의 사업기간 차이로 미스매치가 생겼다. 태양광 인버터 성능 부족, 지역 편중화 등 제반 여건이 태양광 설비 증가의 속도를 따라가지 못했다”고 짚었다. 실제 2022년 기준 태양광을 포함한 신·재생에너지 발전량 비중은 8.5%에 그친다. 재생에너지 확대를 위해 갈 길은 매우 먼 셈이다.

임재민 에너지전환포럼 사무처장은 “공급이 많아지면 도매가격이 마이너스까지 떨어져 스스로 출력을 제어하게 하는 시스템을 갖춘 해외 사례도 있다. 바꿔나가야 할 건 많은데 이를 회피한 채 출력제어라는 손쉬운 방법만 택하는 전력당국이야말로 그 의무를 다하고 있는지 의문”이라고 말했다.

■ 불확실성 증대에 태양광 산업 위축될까

사업자들과 전문가들은 잦은 출력 제어의 또다른 부작용을 거론한다. 원전이나 석탄, 엘엔지(LNG)는 공기업이나 대형 발전사가 운영하기 때문에 리스크에 비교적 덜 민감한 반면, 민간 사업자들은 예측 가능성에 무게를 많이 둔다. 대부분 금융권에서 자금을 조달하기 때문이다. 태양광 산업 진입이 줄고 퇴출은 늘면 재생에너지 발전 비중 확대라는 큰 밑그림이 흔들릴 수 있다.

곽영주 대한태양광발전사업자협회 회장은 “언제 얼만큼 출력제어가 이뤄질지 모르니 사업의 불확실성이 커졌다. 금융권조차 대출에 소극적이다. 이러면 예비사업자들도 진입이 꺼려진다. 일정 정도는 사업자가 리스크를 부담한다 해도 가이드라인을 만들어 그 이상 초과하면 보상이 이뤄져야 한다”고 말했다. 올해 5월 기준 한국전력공사와 거래하는 태양광사업자수는 12만1760곳, 태양광 발전소는 전국에 13만2125곳에 설치돼있다.

태양광 패널 제조사나 시공사 등 태양광 전·후방 산업계에서도 우려가 있다. 대기업은 해외에서 출구를 찾는다 해도 중소기업은 직격탄을 맞을 수 있다는 것이다. 이름을 밝히지 말 것을 요구한 한 업계 관계자는 “출력 제어로 시장이 직접적으로 옥죄이다보니 영업이 위축된다. 최근 태양광 수사와 겹쳐보이는 측면도 있어 여러모로 상황을 예의주시하고 있다”고 말했다.

고한솔 기자 sol@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)