[책&생각] 정혜윤의 새벽세시 책읽기

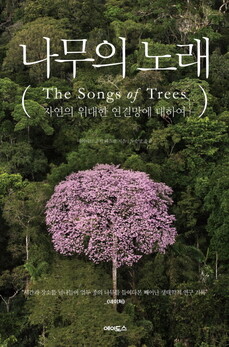

데이비드 조지 해스컬 지음, 노승영 옮김/에이도스(2018) 확실히 세상엔 뭔가가 있다. 이를테면 자아, 자유의지, 내겐 너무 소중한 풍요로운 개인적인 삶, 고독한 원자들의 춤, 이런 것 말고도 뭔가가 있다. 그 뭔가가 있다는 것을 확실히 상기시켜준 것, 이번 경우엔 바이러스다. 자연은 부드럽고 경이감을 느끼게 하는 방식이 아니라 인간의 잘못을 깨닫게 하는 방식으로 다가왔다. 이런 질문을 던져볼 수 있다. 코로나19 이후 우리에겐 어떤 미래가 있을까? 내 친구는 최소한 사람들이 침을 덜 뱉고 야생동물을 덜 잡아먹는 미래를 꿈꿨다. 최소한 그렇다는 것이다. 나는 좀 더 나아가보기로 했다. 바이러스가 변한다면 인간은 왜 변하면 안 되는가? 인간은 왜 새로워지면 안 되는가? 인간에게는 삶의 조건을 ‘바꾸는’ 능력이 있지 않은가? 코로나19가 우리에게 알려준 것. 우리 서로는 외로움을 말하지만 우리는 불가해한 방식으로 ‘연결’되어 있다는 것이다. 그 연결은 인간을 넘어서서 서식지를 잃은 야생동물, 더워진 공기, 공기의 온도에 맞춰 진화한 바이러스까지 이른다. 우리에게는 우리의 라이프스타일, 문화, 건강을 자연과의 관계에서 점검할 것을 더는 늦출 여유가 없다. 이런 시국에 같이 읽고 싶은 책 한권만 꼽으라면 나는 데이비드 조지 해스컬의 <나무의 노래>를 꼽을 것이다. 이 책은 온갖 생명의 소리로 가득하다. 그 소리들이 페이지 위로 마치 은하수처럼 흐른다. 해스컬은 신비로운 능력의 소유자다. 그는 나뭇잎의 형태에 따라 떨어지는 빗소리가 어떻게 다른지, 해가 질 무렵 차례차례 들려오는 동물들의 소리는 누구의 목에서 나오는 것인지 알고 있다.(아마존에서는 해 질 녘에 도요타조가 숲의 저녁 기도처럼 운다. 그사이에 하늘이 잿빛을 품은 주황색으로 물들고 빛이 빠져나가면 개구리가 운다. 그 뒤 올빼미가 개구리들의 합창에 동참한다. 관머리부엉이가 울고 안경올빼미는 낮고 나긋나긋한 목소리로 우는데 그 소리는 차축을 제대로 맞추지 않은 타이어처럼 울렁거린다. 쇠호사숲벌새는 날개가 흐릿하게 보일 정도로 파닥거리며 채찍 휘두르듯 웅웅 소리를 낸다.) 혹시 우리도 해스컬 같은 능력을 소유할 수 있을까? 힌트는 있다. 아마존을 찾은 서양 선교사들은 원주민들에게 강제로 옷을 입혔다. “이로 인한 뜻밖의 결과는 원주민들이 동식물과의 청각적 관계에 문을 닫은 채, 숲이 아니라 자신에게 귀를 기울이게 되었다는 것이다. (…) 다양한 종과 관계를 맺고 살아가는 사람들에게 이것은 크나큰 손실이다.” 이 부분을 읽다 보면 현재의 사회질서에서 벗어나야 할 필요가 있다면 그 이유 중 하나는 우리가 능력만큼 맛보고 냄새 맡고 만져보지 못하기 때문이라는 마르크스의 말이 절로 떠오른다. 어쨌든 우리는 주로 자신에 대해서만 너무 많이 말한다. 그가 나무의 소리를 들으면서 파악한 생명의 본질은 연결된 관계망이다. 생물학적 진실은 자아를 넘어선 ‘관계’에만 존재한다. 사실 덧없는 인간종이 지구의 온도를 1도나 2도쯤 올려놓고 다른 종 대부분을 멸종시켜놓고 사라진다 해도 그게 무슨 상관이겠는가? 그러나 해스컬은 덜 부서지고 덜 차갑고 덜 위험한 지구에 사는 유일한 방법은 바로 이 생각을 바꾸는 데 있다는 것을 보여준다. 이 책의 첫 문장을 소개한다. “호메로스 시절 그리스에서 클레오스(명성)는 노래로 불렸다. 개인의 삶에 대한 평가와 기억은 공기의 진동에 달렸다. 듣는다는 것은 오래 남는 것을 아는 것이었다.” 죽어가는 동물의 내장에서 나오는 냄새, 우리의 무기력과 무관심, 외면이 아니라 나무 향 내와 풀냄새, 덜 부서진 지구를 위한 우리의 노력이 공기를 진동하게 하길 바라마지 않는다. (시비에스) 피디

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[책&생각] 매일 낮 4시 시위하는 교수, 이처럼 사소하게 어마어마하게 [책&생각] 매일 낮 4시 시위하는 교수, 이처럼 사소하게 어마어마하게](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2023/1229/53_17038134086514_20231228503746.jpg)